公開 :

【おうち学習】6年間学習ドリルを買わずに家庭学習する方法

こんにちは!小学校に入学すると勉強に対してどのようにしていくか悩みますよね。

授業についていけるかな?家庭学習はどうしよう?塾は入れたほうがいいかな?などなど悩むことも多いと思います。

そこで我が家の家庭学習での基準と取り組み方をご紹介します。

迷っている方の参考になると幸いです。

課金は一切しません!

我が家は小学生が2人いますがどちらも学習系の習い事はしていません。

その理由は3つ。

1つ目は、今しかできないことを楽しんで欲しいから。

小学生までしかお友達と思いっきり遊んだりする時間がないと思ったので習い事は趣味につながるようなことしかしていません。

2つ目は、中学受験をしない選択をしたから。

地域柄、中学受験をする子もいるので我が家も考えましたが本人と相談して受験しないことにしました。

3つ目は、教育費を抑えたい。

我が家は子どもが3人いるので可能な限り教育費を抑えたいのです。

学校での勉強を学校で理解してきてくれ~という気持ちでいっぱいです(笑)

その分、我が家ではやりたいといった習い事はチャレンジさせています。

また、遊びや旅行などの思い出を大切にしています。

幸いに2人とも授業を楽しんでいるようでどの教科も授業のみで理解できています。

判断基準は学校で行われるカラーテスト、学力テストなどで判断しています。

我が家は80点以上なら塾は必要なしと考えています。

学校教材をフル活用!

友達や遊びの時間を大切にして欲しい、授業も理解して成績も維持してほしい、でも課金はしたくない(笑)

そんな我が家は学校教材をフル活用して復習をしっかり取り入れています。

使う教材は主に下記のものになります。

・学校支給されているタブレットのアプリ教材

・学校で学習する漢字計算ドリル

・宿題プリント、テスト

・学力テスト結果についてくる教材

アプリ教材は自由に使うことが出来るので自主学習や長期休みで宿題が終わってしまった時に活用してます。

ドリルはノートに書くことが多いのでドリルは白紙。

なので自主学習ノートに1回、ドリルに直接記入で2回復習に使用しています。

宿題やテストは返却されたら捨てずにもう一度自主学習ノートにやるようにしています。

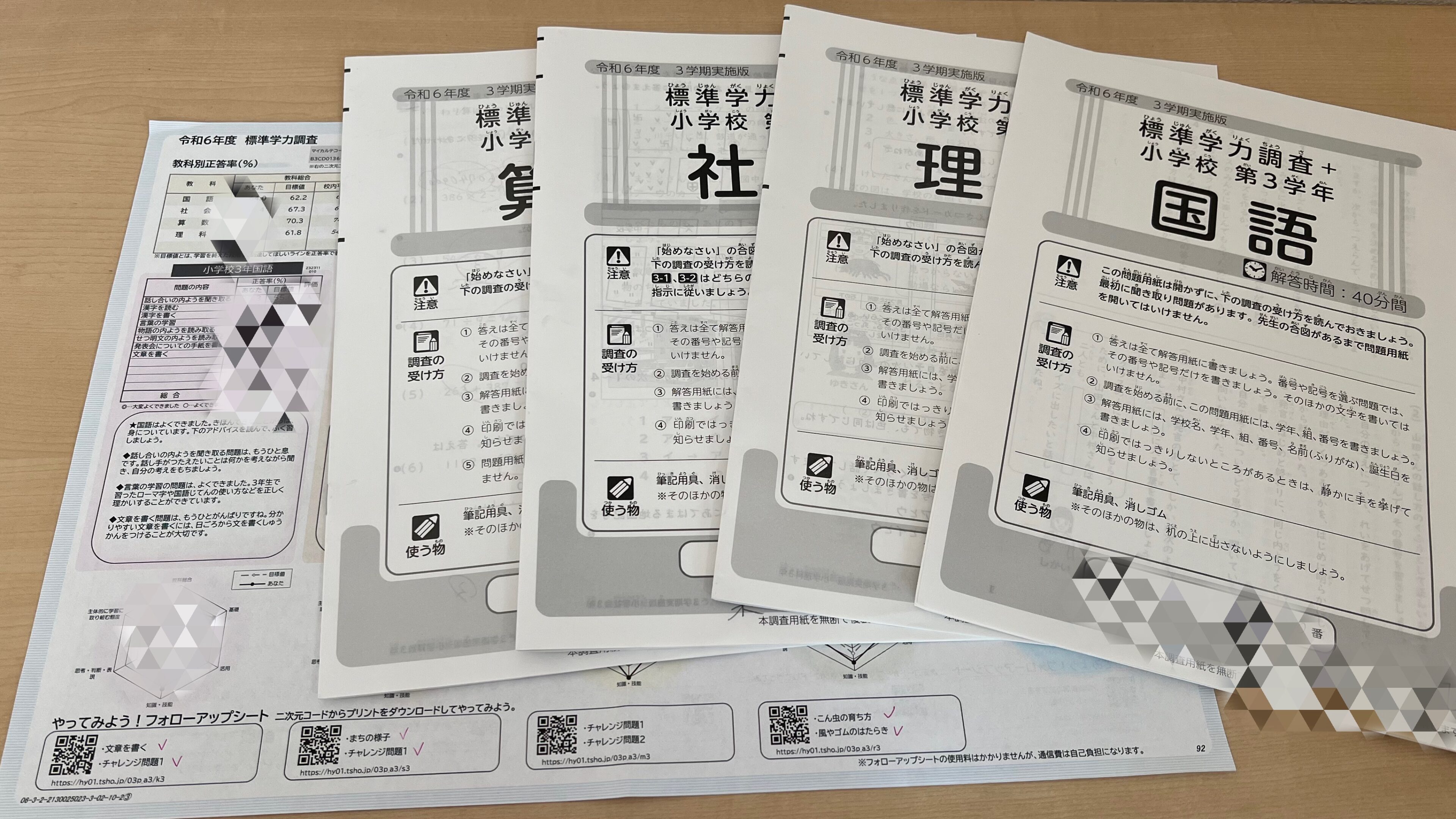

そして学力テストの結果の下に二次元コードからダウンロードできるフォローアップシート。

これが見過ごしがちだけど無料で優秀教材!

一人ひとりの結果に合わせてやって欲しい単元が記載されています。

もちろんテストにでた単元全て問題があります。

これが無料で出来るのでありがたいです。

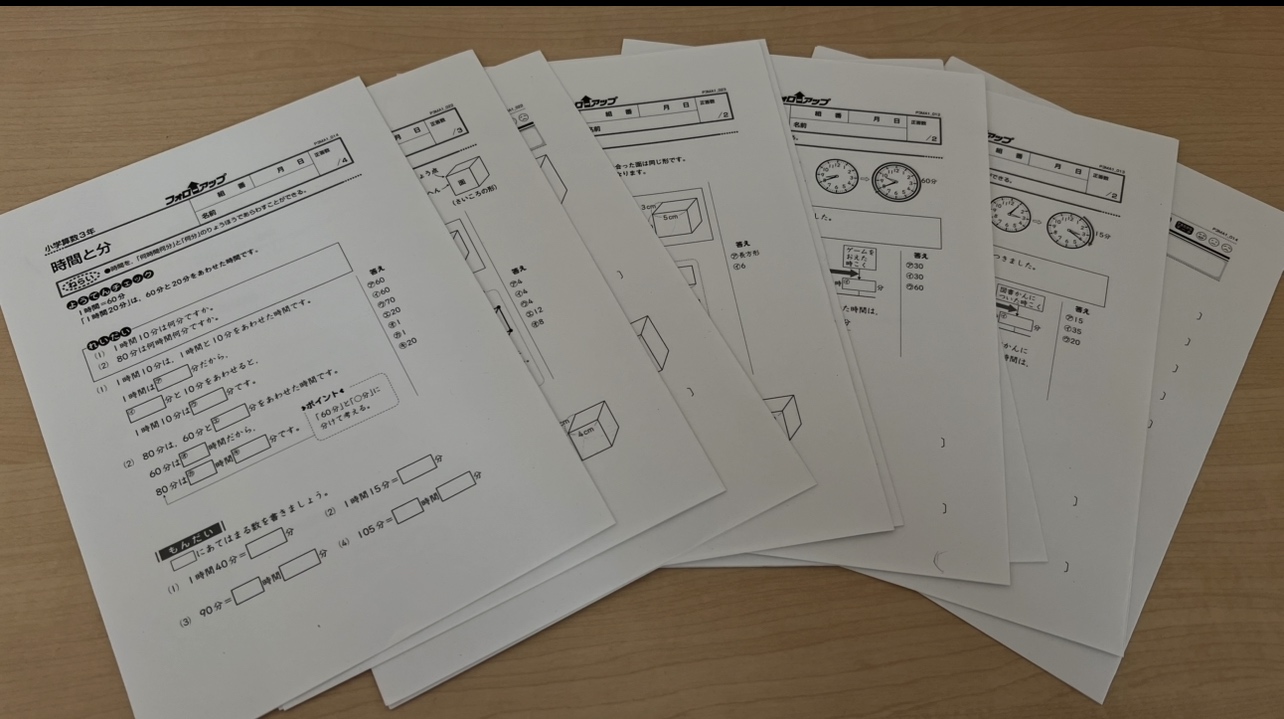

ファローアップシートを自宅で印刷して取り組んでいます。

また、春休みには漢字検定の過去問をネットからダウンロードしてチャレンジしています。

一度学校で受けたことをきっかけに毎年確認のために家庭学習に取り入れています。

6年生最後には子どもと相談して検定を受けようと思っています。

復習して苦手をなくす!

算数は4年生までが基礎になります。

5、6年生はそれまで習った学習の応用になります。

なので4年生までの基礎がしっかり理解できないとついていけなくなる可能性があるなと思ったので我が家は復習だけしっかり取り組んでいます。

社会や理科は3~6年生が基礎になります。

中学生になると小学校で習った内容の振り返りはないようでどんどん内容が濃くなるので復習をしっかりして苦手意識をなくして欲しいと思っています。

苦手な単元があればテストや宿題のプリントを何度も解きなおしをしています。

先生にお願いしてプリントも追加で貰ってくることもあります。

先生が快く対応してくださり、感謝しています。

分からなければ理解するまで担任の先生に質問しているようです。

我が子ながら子どもの取り組みの姿勢もえらいなと思いますが、そんな環境を作って手助けしてくれる学校、先生にも感謝しかありません。

将来の夢を語ろう!

我が家はある一定の成績を維持できるよう家庭学習をしています。

ではなぜ子どもが自主的に復習をして頑張れるのか?

それは常に子どもたちと将来の夢を話し合っているから。

子どもの夢はコロコロ変わるもの。

それでもなりたいと思ったものは全力で応援したいですよね。

この夢を叶えるためにはこの勉強は必要だね!

この制服の高校に行くにはどうしたらいいかな?(我が家の女子はかわいい制服を着たいそうです)

このくらいの学力があればどちらも選択できるね!

こんな感じで頑張って結果を出した分選択肢が増えるよ!と勉強をする意味を伝えています。

子どもたちはその時その時の自分の目標に向かって頑張ろうとしているので私も全力でサポートしたいなと思っています。

いかがでしたか?我が家の節約学習(笑)

学校で学習するプリント。ただただ溜まっていくプリント。

見方を変えると素晴らしい学習教材になります。

おうちにプリントを保存していたら活用してみてください。