公開 :

えっっ!?「わたあめ」って日本が発祥じゃないの!?

お祭りの季節到来!お祭りと言えば「わたあめ」と思う私ですが、「わたあめ」って日本が発祥じゃないって知っていましたか??私はてっきり日本発祥なんだとばかり思っていました!

発祥地はまさかの…

甘くてふわふわ美味しいわたあめ。

日本では、昔からお祭りなどの縁日でわたあめをよく見かけますよね。

子供の頃はあのかわいいお菓子をお祭りで買ってもらうのがいつも楽しみでした。

だから、てっきりわたあめは日本で生まれたお菓子なのだと思い込んでいました。

それが、調べてみたらなんとアメリカが発祥のお菓子だったんです!

お祭りで食べるイメージが強いので日本発祥のものかと思いきや、そうではなかったので、私はびっくりしました。

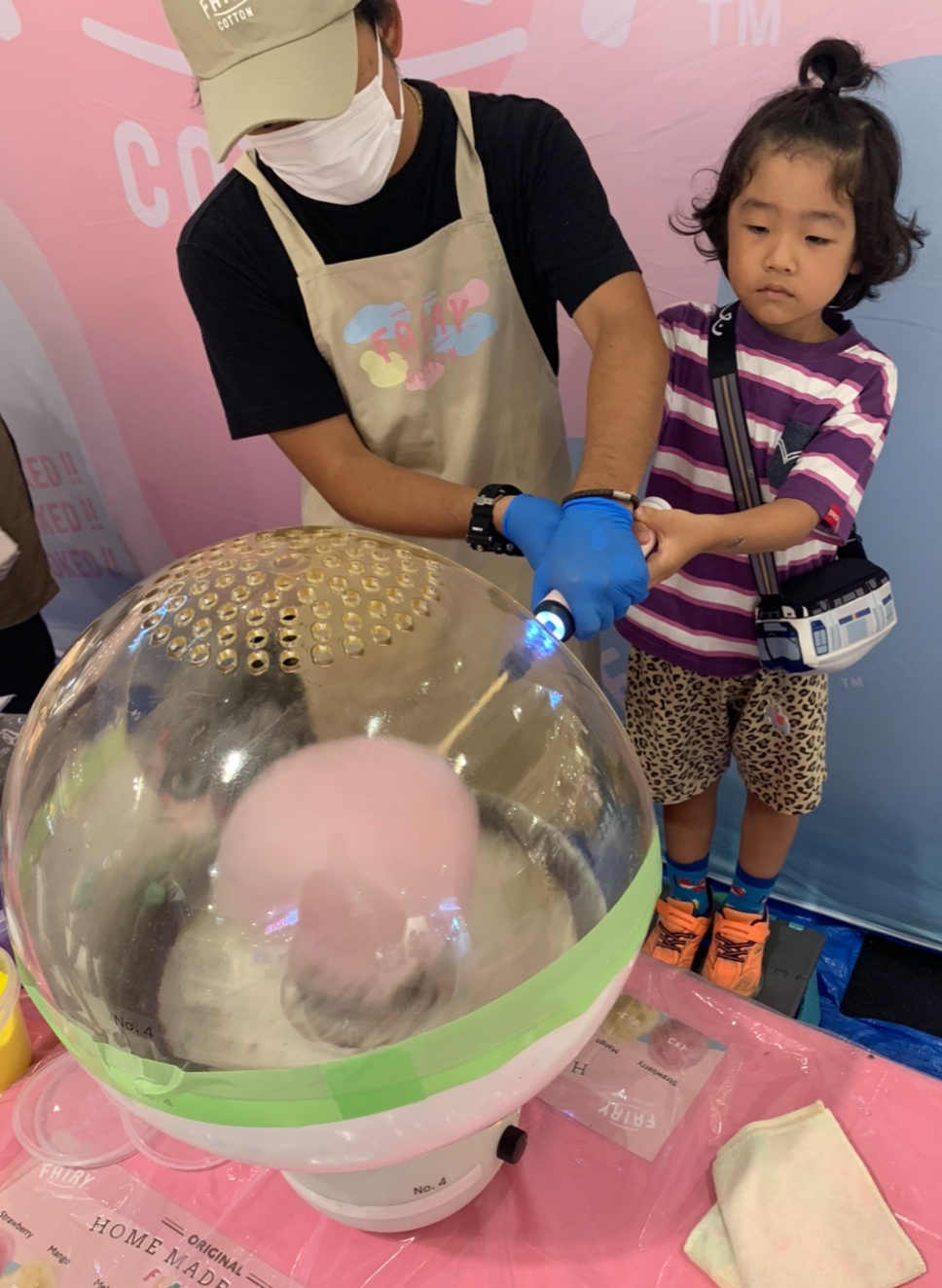

1897年に、お菓子の製造業者だったジョン・C・ウォートンと、発明家としても活動していた歯科医師のウィリアム・モリソンが、世界初の電動わたあめ製造機を開発し、生まれたお菓子とのこと。この製造機で作った綿菓子を、1904年のセントルイス世界博覧会において、”Fairy Floss(天使の綿毛)”の名前で出展して大人気になったそうです!

あんなに甘いお菓子を、歯医者さんが製造業者と一緒に開発したというところがまた面白いですよね。

アメリカ合衆国では12月7日を「綿菓子の日」(National Cotton Candy Day) としているそうで、この日は綿菓子の魅力を再発見し、楽しむ日なんだそうです。

日本では、明治時代後半~大正時代に広まったそうで、その時代に活躍した人といえば伊藤博文・森鷗外・夏目漱石・正岡子規・樋口一葉など。そんな時代に広まったんですね!

すごい歴史を感じます。

わたあめ?わたがし?あなたはどっち派??

私は「わたあめ」って昔から呼んでいましたが、「わたがし」とも聞きますよね。

こちらも気になって調べてみたら、「わたあめ」と「わたがし」は、どちらも同じお菓子を指す言葉で、地域によって呼び方が異なるだけだそうです。一般的に、東日本では「わたあめ」と呼ばれることが多く、西日本では「わたがし」と呼ばれることが多いそうです。

みなさんはどちらで呼んでいますか??

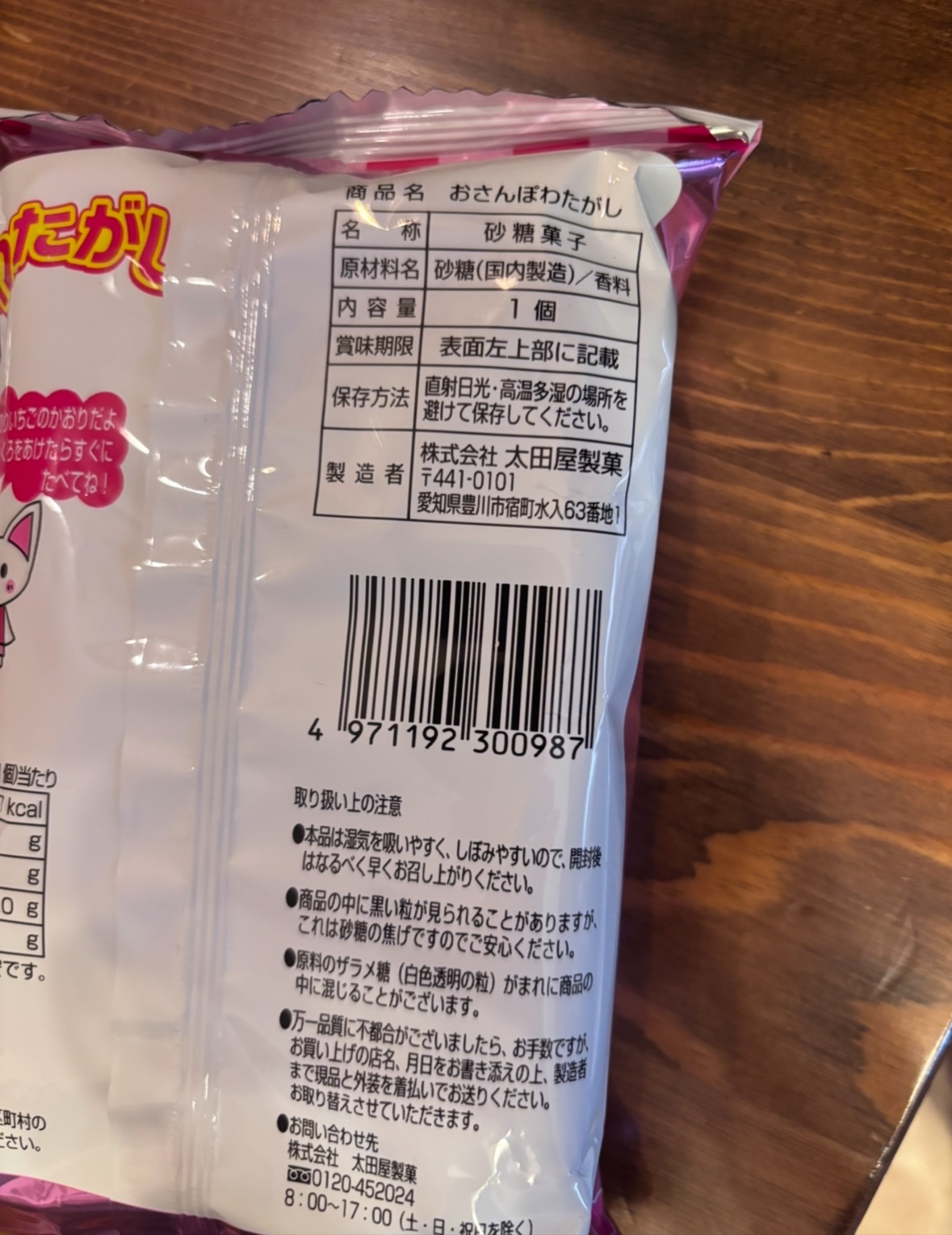

お菓子売り場でよく見かけるこちらのお菓子は「わたがし」表記になっていました。

そしたら西日本で作られたお菓子なのかな?と会社の所在地を見てみると…

進化する「わたあめ」材料は1つだけ!?

「わたあめ」の材料は砂糖。基本的にわたあめに使う砂糖は白双糖(しろざらとう)と呼ばれるザラメで、白ザラメとも言うそうです。そしてこの白双糖以外に材料は使わず砂糖のみでできている、とってもシンプルなお菓子なんです。

この白双糖を熱で液体にし、遠心力で空気に触れさせ冷やし、糸状の細い個体に戻したものを棒で巻き取って作るのがわたあめです。

ピンクやブルーの色がついているわたあめは、液体になる前のザラメが着色されていて色付きわたあめになるそうです。

食べ放題のお店のデザートコーナーやホテルバイキングなどの会場でも、わたあめの機械が設置してあって自分で作れる所もありますよね!

他にも、自動販売機でその場で機械が作ってくれる物も購入した事があります。

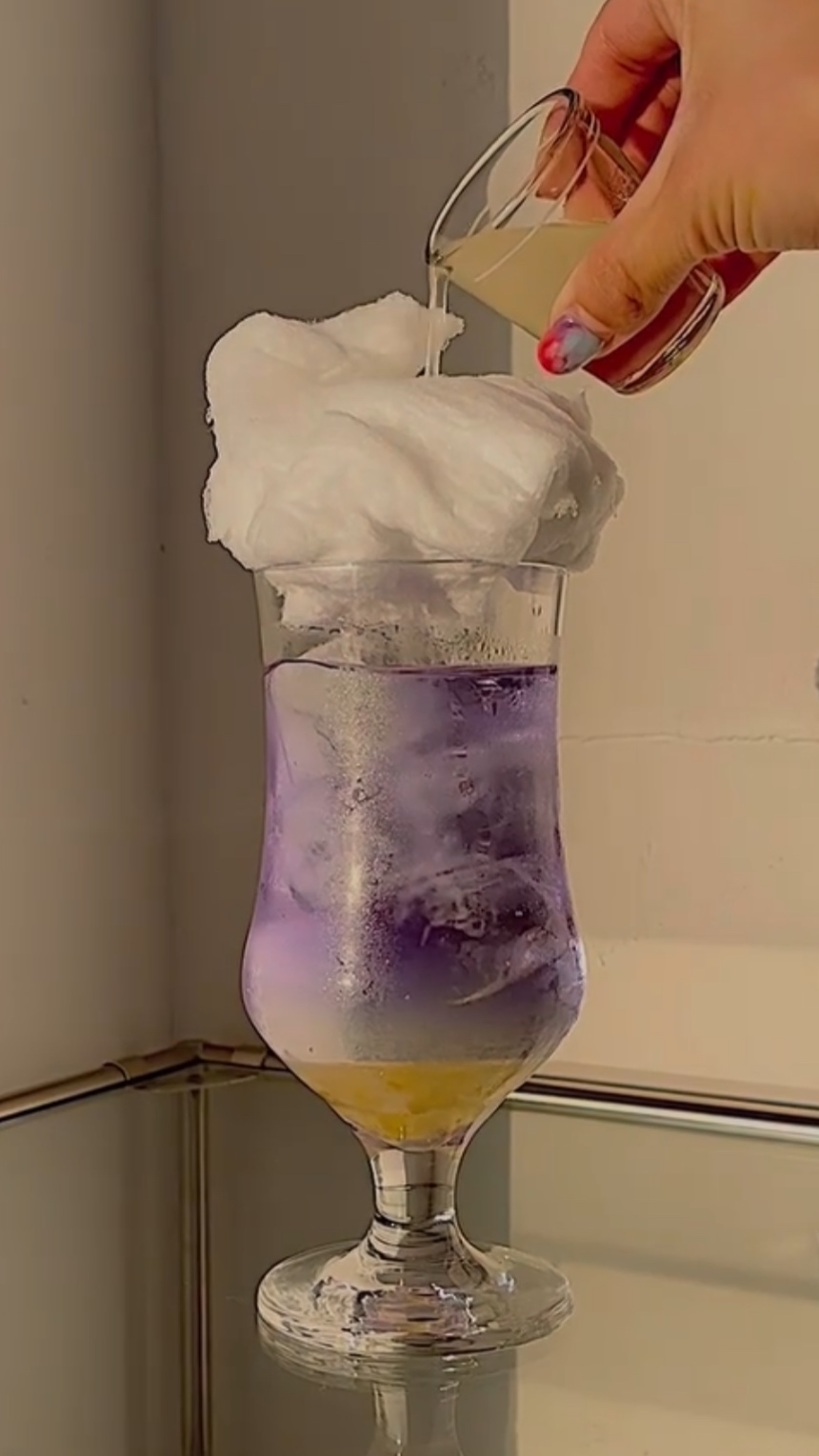

ドリンク×わたあめも、カフェなどで見かけたりします。

日本生まれじゃなくても大好きなことには変わりありません。美味しいわたあめ、色々な形のわたあめをぜひ楽しんでみてくださいね!

この記事を書いた人