公開 :

子ども同士のトラブル、親として謝るときに大切にしていること

発達障害グレーゾーンの子育てをしているママさんも、そうではないママさんも、毎日のように謝ってばかりいませんか?

子どもが走り回る、そしてぶつかる、急に止まる、そしてまたぶつかる…。店内で騒ぐ、癇癪を起こす、貸し借りが苦手、言葉が出る前に手が出てしまう、よくトラブルになる…。本当に毎日いろんな場面で「すみません」が口ぐせのように出てきます。

気づけば、子どもが生まれる前の人生で謝った回数よりも、子どもが生まれてから謝った回数の方が既に多い気がしませんか?私は、完全にそうです。

「このまま一生謝り続けていく人生なんだろうか…考えるだけでツラい」

そんな、同じ境遇のママさんの声を聞くことも多いです。そう考えると、気持ちがズーンと沈んでしまいますよね。

でも、そんな気持ちのままではもったいない。謝るって、本当はとても尊いこと。どうせなら、子どもたちと一緒に、少しずつ「伝え上手」「思いやり上手」になっていけたら、素敵な成長に繋がるんじゃないかなと思うんです。一緒にレベルアップしていきましょう!今回は、そんな私の実体験から「子どものトラブルで謝るときに、私が大切にしていること」をまとめてみたいと思います。

親になって初めてわかった「謝罪のむずかしさ」

子どもが生まれる前、仕事で「クレーム担当」を任された時期がありました。クレームを直接言ってくださるお客様こそ、「優しい!」と思って誠心誠意で対応していました。「もういいや」と思って去っていくのではなく、気持ちを言葉で伝えてくださるのだから。期待と違ったことに対して、その不満や悔しさを言葉で伝えてくださるのは、改善して欲しいという気持ちがあるからこそ。その言葉を傾聴して、ありがたく受け止めて、感謝の気持ちを込めた謝罪の言葉をこちらからも伝える。

けれど、心のどこかで「他人事」でした。

「申し訳ございません」「次からはこのような事が起きないように、精一杯対応してまいりたいと思います」と、自分だけが悪い状態での謝罪ではなかったので、仕事として謝っていました。

謝ることには慣れていたはずなのに、子どものトラブルでは「謝罪」する際のメンタルが全然違うということに、親になって初めてわかりました。

「すみません(うちの子がぶつかってしまって…)」「うるさくてごめんなさい(うちの子がこんなところで癇癪を起こしていて…)」「申し訳ございません(うちの子が、あなたの子に対してこんなに酷いことを…)」

謝ることに対して、全ては「うちの子が」やっている事に対しての「謝罪」。これがまた、子どものことで謝るって…思ったより重い。全てダイレクトに「母親である私」と「私が生んだ子ども」にザクザクと降りかかってきます。こう書いているだけで、泣きそうになります。

「子どもがやったことなんだから、謝らなくていいのよ」と言ってくださる方もいます。でも、そうではない方もいます。そんな時「謝罪上手」でいることは、コミュニケーションスキルとして大切な時もあると思うのです。ほとんどの場合は、「謝らない」スタンスよりは「謝り上手」の方がコミュニケーションが円滑に進むのではないかと思います。

謝罪ポイント1.悪かったところを認めて、言い訳せずに誠心誠意謝る!

子どもが「それはさすがにやっちゃダメだよ!」「それだけは言ってはいけない言葉だよ!」ということをしてしまった時。「謝罪」をコミュニケーションスキルなんて言っている場合ではありません!

その時は、悪いことをしてしまったことを認めて、言い訳せずに誠心誠意謝ることが大切だと思っています。「どこが悪かったのか」ということを具体的に言葉で伝え、そのことに対して誠心誠意の謝罪をします。

「どうしてそんなことをしたのか、その理由」や「でもうちの子も悪気があったわけじゃ…」と、言い訳をしたい気持ちもわかりますが、その気持ちをグッと抑えて。まずは、事実を受け止めて。やってしまった事実はどうにも変えられません。謝りましょう!

謝罪ポイント2.過去ではなく、今とこれから先の事を考えた上で話をする

「なんであの時こんなことを…」と過去を責めたり、蒸し返してばかりいても仕方ないです。過去は変わりません。過去にとらわれる程、苦しくなるのは結局のところ自分自身でした。

それよりも「これから先」を見据えて。「今、自分に何ができるか」「今からどう変われるか」を考えることを大切にしています。

子どもはどんどん成長します。過去を蒸し返している時間もない程、今を生きて、未来に向かって突き進んでいるんだなと、子どもがいる人生になって本当に思うようになりました。

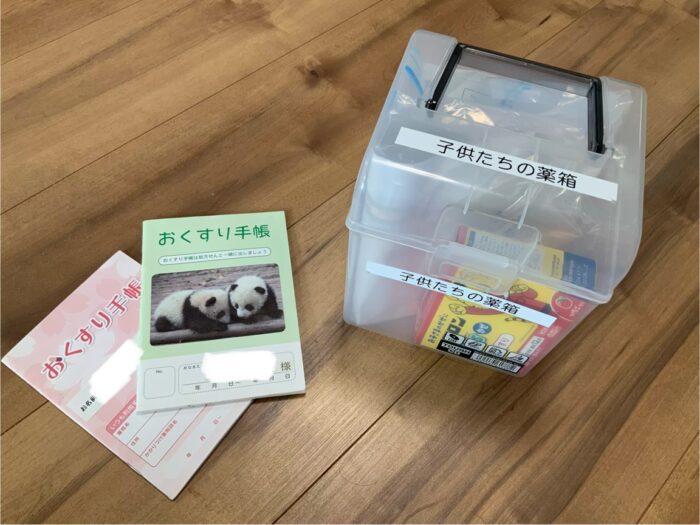

謝罪ポイント3.謝罪のとき手土産どうする?私の判断基準

少し前までは「誠心誠意の謝罪の際は、菓子折りを持っていく」が常識だったように感じるのですが、今はどうなのでしょうか?

私の場合は、賞味期限や好みやアレルギーを気にするお菓子よりも、気軽に使えるギフトカードがいいかなと思って、取り入れています。もちろん、ご家庭の事情やお相手の関係性などによって、手土産の有無や内容は自由だと思いますが、何より「謝る気持ち」が伝わることが大切だと、私は思います。

子どもの声も聞いて、しっかり受け止める

トラブルが起こってしまった時、私はもうひとつ大切にしていることがあります。それは「子どもの話をしっかり聞いて、受け止める」こと。

ただ頭ごなしに「なんでそんなことしたの!」「そんなことしちゃダメでしょ!」と怒ってしまっては、子どもは「本当は理由があったのに…ママも先生も怒ってばかりで話を聞いてくれないんだ」と、気持ちを言い出せなくなってしまい、自己肯定感も下がってしまうと思います。

理由を問い詰めるのではなく、話してくれるまでコミュニケーションを取りながら話を聞いて、もし話してくれたらいきなり叱るのではなく、「なるほどー!そう思ってやったんだね、話してくれてありがとう」から始めます。どこが悪かったかを一緒に考えて、悪いところは一緒に直していこうと伝えて、実践することが大切かなと思います。

「謝ること」は弱いことじゃない

子どもだけでなく、大人でもプライドが邪魔をして「謝りたくない」「謝ったら負けだ」「謝るなんて弱い人がすることだ」「謝ってばかりだといじめられる」なんて思う方もいるかもしれません。

私が伝えたいのは、「謝ることは弱さじゃなくて強さ」だということ。これは本当に、子どもを産んでより一層実感しました。

・自分の非を認めること

・感情を整理すること

・相手とちゃんと向き合って言葉にして伝えること

これって、実はすごくエネルギーがいること。

これができるのって、本当に弱いのかな?

私は、「強さ」がないとできないと思います。

子どもにも「ごめんなさいって素直に謝れるのって、すごくかっこいいことだよ」って、親である私が実際にやって見せて、伝えたいです。

「ごめんなさい」を言うのは、弱さじゃない。それは、誰かとちゃんと向き合おうとする強さ。私も、子どもと一緒にその強さを少しずつ育てていきたいと思っています。

「謝ること」は、弱さじゃなくて強さ!

この記事を書いた人