公開 :

見栄えは二の次!おもちゃ収納を変えたら、きれいな状態が保てるようになった話

現在1歳半と2歳半の子がいる我が家は、まさにイヤイヤ期の真っ只中。

おもちゃの片付けは、子どもたちにやってもらおうとするより、自分でやった方が断然早いです。

子どもたちを保育園に送った後、帰宅してまずやることは、子どもたちの“後始末”。

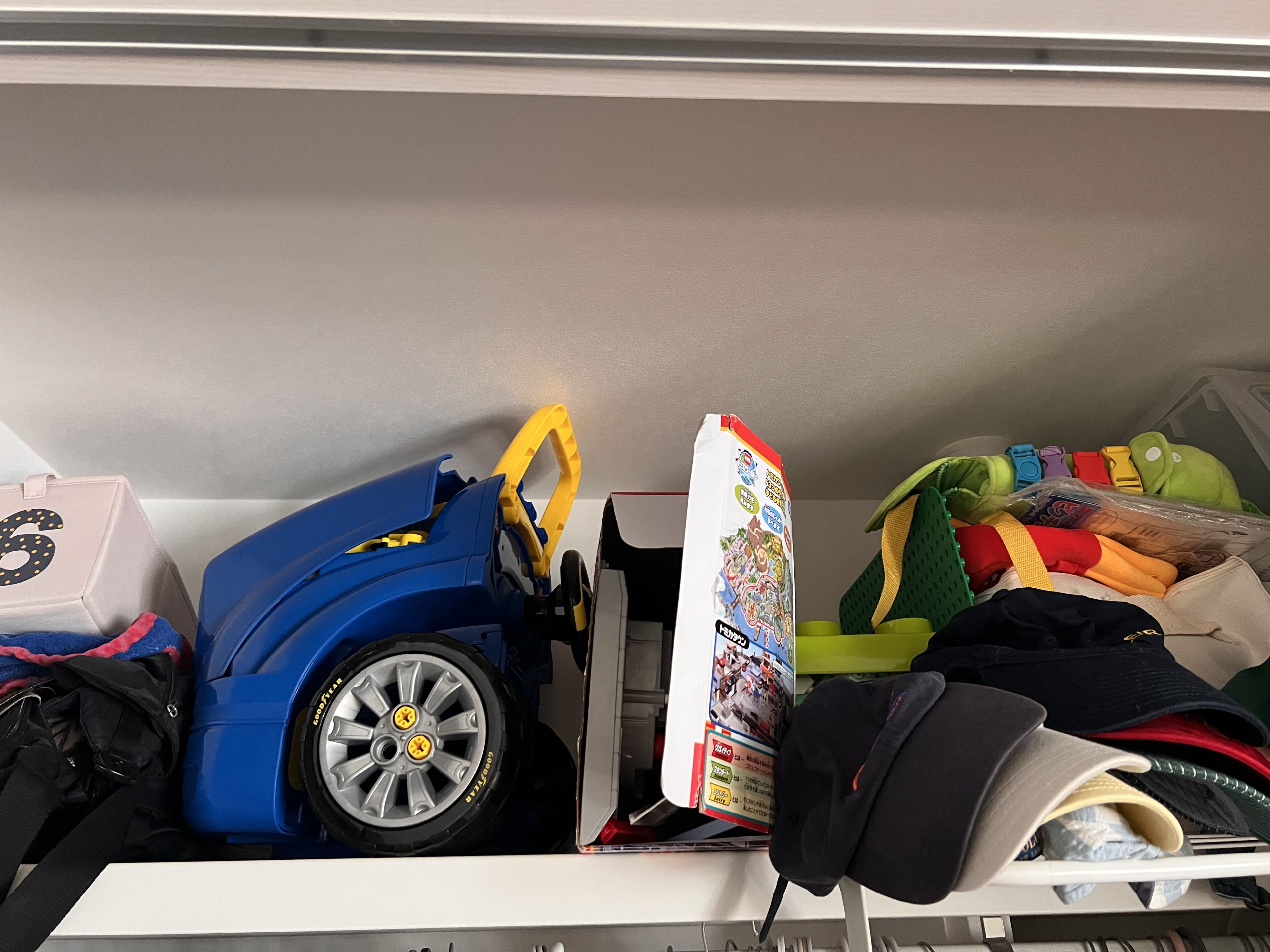

でもそれをなんとかしたいと思い、思い切っておもちゃをいったんすべて箱にしまい、子どもたちの手の届かない場所へ置きました。

すると……子どもたちのいない時間だけきれいだったリビングが、子どもたちがいても前ほど散らからなくなったんです!

今までは遊んでは飽きて、次のおもちゃを出していた子どもたちですが、おもちゃのローテーションで選択肢を絞ると、その中からちゃんと選んで遊ぶようになりました(毎日使っているお気に入り以外で)。

収納自体の見た目はおしゃれでもかわいさでもありません。しかし、これで部屋全体のきれいを保てるなら私は大満足です。

やったことを2つにまとめてみました!

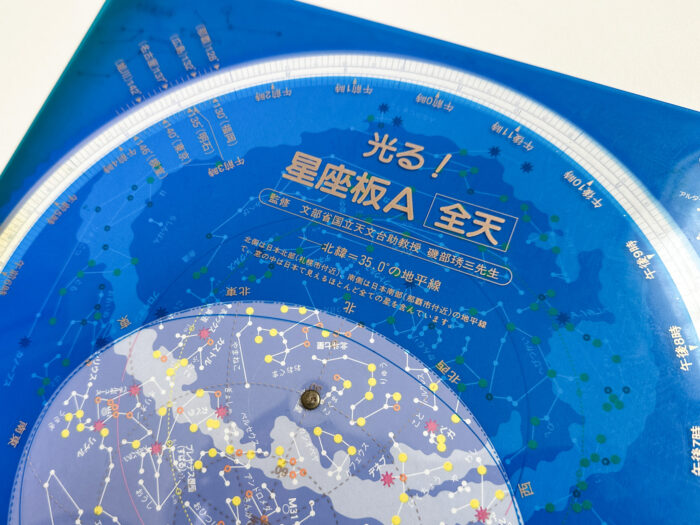

1.子どもたちの手の届かないところに、すべてのおもちゃをしまう

モンテッソーリ教育や「子どもの自立」は大切ですが、親の心に余裕があってこそできることだと思っています。

私は、一旦心配事を減らしてリセットすることも大切だと思いました。

おもちゃを手の届かないところに置いたことで、逆に子どもたちの片付けに対する姿勢に変化が見られました。

2歳半の長男は、違うおもちゃを要求する前に、使っていたおもちゃを自ら箱に戻すようになり、それを見て「遊びの一部」だと思った妹も真似してお片付けをするように。

2.2週間おきにおもちゃを入れ替える

おもちゃのセレクションをローテーションすることで、ほどよく飽きずに遊べますし、「今あるもので楽しむ」習慣が少しずつ身についてきた気がします。

2週間見えないところに置かれて忘れられていたおもちゃを久しぶりに出すと、新しいおもちゃを見たときのように目を輝かせて喜ぶ姿も見られました。

私自身の心の余裕もできた!

1日に何度もおもちゃを片付けたり、「片付けて〜」と声かけするのは、正直しんどかったです。

量は大したことがなかったかもしれませんが、コツコツと積もる小さなストレスでした。

今では、子どもたちの登園後におもちゃの片付けをしなくていいので、コーヒーを淹れてホッとする時間にあてられています。これが想像以上にありがたい…!

「片付ける」よりも「散らからない仕組みづくり」が、私に時間と心のゆとりをくれました。

この記事を書いた人