更新 :

ママでもできる!自分たちで作る子育てサークル!

みなさん、こんにちは。

8月も終わり、朝晩と少しですが秋の気配を感じます。

毎年夏休みは家に引きこもり、子どもの宿題と対峙することが多かったのですが、今年はあることをやりたい!と思い、お試しでやってみたので、意外とストレスなく過ごせた気がします!

さて、今回の投稿は、先ほどの「あること」に関係する投稿です

子どもとのつながりを作りたい

私の住んでいる場所は神戸でも田舎の田舎。

人口2000人という超少人数なのに、高齢化が進み、子ども達が圧倒的に少ない場所です。

美しい里山で近くには自然があり、子育てする環境としてはとても良いのですが、コロナ以降子どもや地域と繋がる行事やイベントが縮小されて、人とのつながりがあまりない!

コロナの時は、発達凸凹の子ども3人を抱え、家に引きこもり、孤立した子育てをしていました。しかし、コロナが明けると、世の中でいろんなことが変わっていき…

町民運動会の中止、PTAでの集まりの中止、幼稚園の行事でも保護者不参加が増えるなど、働く方にとって負担と思うことが急激になくなっていったのです。

他のお母さん達と会う時と言えば、懇談会の時くらい。

物理的に会う機会を減らされているので、今までは会った時に「こういうことがあってね。」や「うちの子ね~」「これってどうなん?」という話が出来ていた部分があると思うのですが、それができない…

私も含めお母さん達は「孤立」しているのでは?

と考え、もう一度集まれる機会を作りたい!悩んでいるお母さんの話を聞ける場を作りたい!みんなで一緒に育児できる状況を作りたい!と考え、今年「子育て支援サークル」を立ち上げました。

きっかけは移住されてきたお母さん。

「私は将来不登校の子どもや発達のある子でも居られる場所を作りたいんです!」と話したことが始まりでした。

そのお母さんも共感してくれ、一緒になり立ち上げに協力してくれました。

立ち上げ前に準備をしていると、「一緒にしたい!」という方が2人来られ、現在は4人で運営しています。

立ち上げるというと、一見難しいことをやっているように聞こえるのですが、サークルを作り、子どもとお母さんの喜ぶことを考えてやっているだけです。

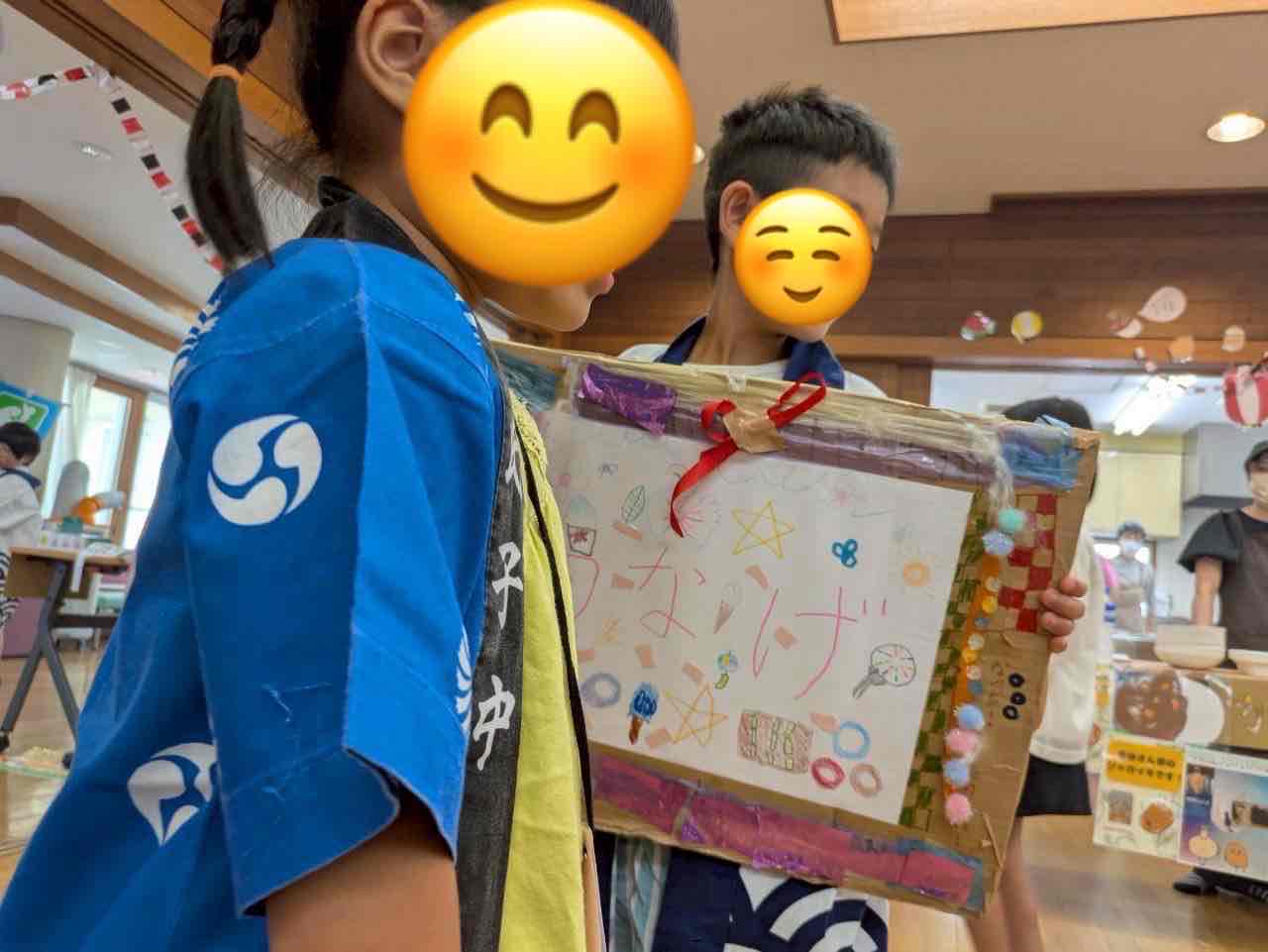

夏には子ども主体で作り上げた「淡河っ子まつり」を企画しました。

子どもの遊びブースを子ども達が考え、大人は飲食、地域の方には「カレー」を作って頂きました。

「カレーの材料」も玉ねぎ、ジャガイモ、お米は地域のものを募り、私たちの地域で作ったものを材料に作りました。

第一回目の企画だったので、お客さんはどうなのかな?と思ったのですが、たくさんの方にお越し頂き、子ども達の喜ぶ笑顔、楽しい様子が伝わってきて、とても良いお祭りになったと思っています。

お祭りの準備をする中で、ママさんや地域の方とお話しをする機会もたくさんあり、「やっぱり人と繋がることは大事!」と改めて感じました。

子ども達も、幼・小・中と学年を越えた関わりも生まれ、うちの子どもはあまりたくさんの人と一緒は苦手なのですが、少し話をしたり、本人のペースで馴染むことが出来たように感じます。

活動が義務になったらしんどいのですが、自分たちも楽しむという所も重点において、なるべく周りの保護者の負担を減らすことを意識すれば、自然と集まることが楽しいと思えるのではないか?と感じました。

夏祭り以外には、月に1回の「ママ向け座談会」の実施をしています。

ただ話すだけだけど、ここに住んでいるからこその悩みや良いところ、子どものことなどをみんなで共有することができます。

やっぱり、子育てには仲間が大事!

あとは、お買い物情報や病院情報などもここの話題としてはよく出てきます。

そして、最初に話した「夏休みにやりたかったあること」を初めて実施しました。

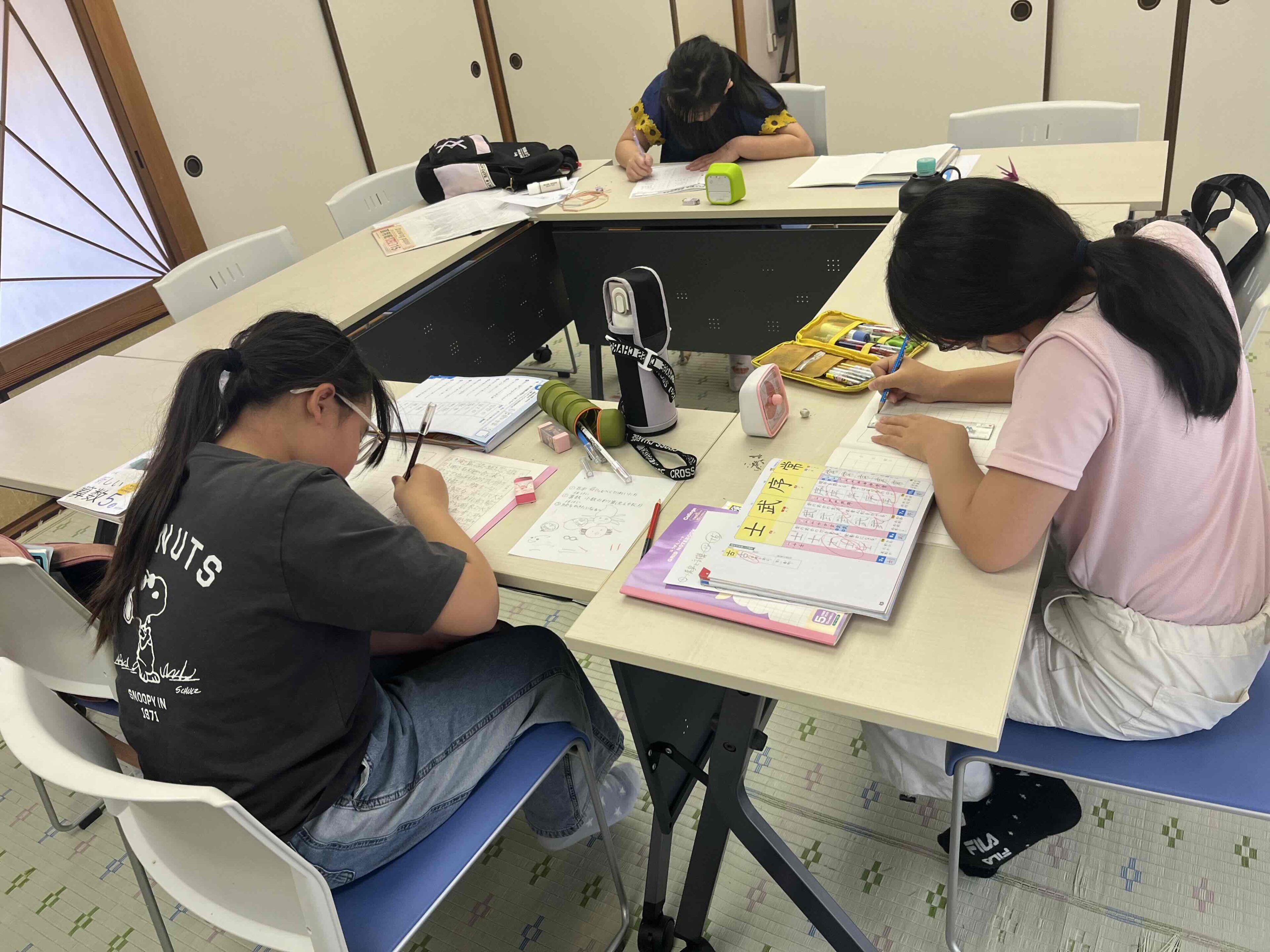

このあることとは「宿題を見る教室」を開くことです。

宿題の分からないところを教えたり、家で宿題がなかなか捗らない子、自由研究を何にしようか悩んでいる子に向けて、「いつかやりたい!」と思っていたのですが、今年初めてやってみよう!やれるかも!と思い実施しました。

イベントをするにしても、学習教室を開くにしても、あまり借りられる場所がないのですが、そこは「地域福祉センター」をお借りし、実施しました。

夏休み中の夏まつり、学習教室も無事終わり、今はハロウィンに向けてママさん達と企画している状況です。

子どもがこの地域で少しでも楽しい思い出を作ってほしい。

子どもの人数が少ないながらも、人とのつながりの中で成長してほしいと思い、今の活動に至ります。

発達凸凹の子ども達が小さい頃は、「何もできない」「動けない」「好きなことができない」「仕事もできない」状況が続き、「できない」「できない」で自己肯定感が低くなっていた時期もありましたが、子どもが成長するにつれて少しずつ手が離れ、今度は「自分のように苦しんでいたり、悩んでいる人の力になれたら」と考えるようになりました。

そして、今年が転機の年。

いろんな方の協力のもと、一歩を踏み出せたと思います。

そこには、やっぱり「自分がやりたいことを誰かに伝える!」ということが大切な気がします。

言わなければ分からない。でも、言うと共感してくれたり、アドバイスを頂けたり、後押しをして下さったりすることが増えます。

「何かしたいなぁ」と思っている方は積極的に回りに伝えていってみて下さい。

私の住んでいる地域は地域課題としていろいろありますが、それらも協力していくと少し変わっていく部分もあるのではないかと考えます。

今回は少し真面目な投稿!

ぜひ、みなさんやりたいことにチャレンジしてみて下さいね!