更新 :

夫婦の歩幅を合わせるコツ!双子パパ講演レポ

こんにちは、大阪市で会社を経営しながら、4歳の双子イチくんとニーくんの育児にも全力投球中、36歳の双子パパ、中井裕規です。この夏イチくんとニーくんが5歳の誕生日を迎えました(おめでとう!)

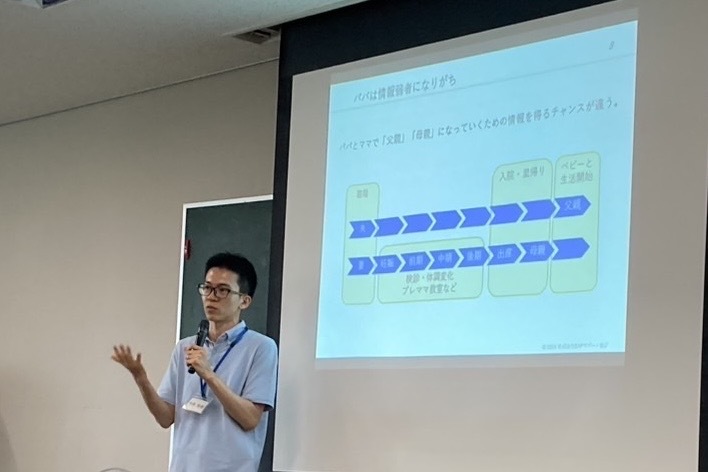

先日、大阪市都島区保健福祉センター様からご依頼をいただき、「ふたごちゃん・みつごちゃんのプレパパプレママ教室」にて講演をさせていただきました。この教室は年2回、夏と冬に開催されており、実は私自身2020年には“受講者”として参加。その後、2022年から“登壇者”として戻ってくることになり、今もご縁をいただいています。

地域に支えられる多胎家庭の教室

この教室では、地域サークル「都島ふたごLINE」を運営されている佐野典世さんや、大阪市都島区に本社を置くママ・ベビー用品メーカーのカネソン様も参加されています。ボランティアの双子ママさんも加わり、リアルな実情を聴ける質問・相談会は毎回とても盛り上がります。

さらに有志の方からお借りした双子育児グッズ展示も魅力のひとつ。双子ベビーカー「エアバギー」、二人同時抱っこ用の抱っこひも、授乳クッション、そして大阪発の「ふたごじてんしゃ」。実物を見ながら「これ便利そう!」と声が上がり、プレパパプレママにとって安心材料になる場です。

講演で伝えたかったこと

今回私がお話ししたテーマは、「夫婦で親になるプロセスの違いを知ること」。

母親は妊娠中から心身に変化が訪れ、病院での検診や産休育休を通して“母親になる準備期間”を過ごします。いわば新入社員が入社して、研修を受けながら現場に向かうプロセスに似ています。

一方で父親は、自分の体に変化があるわけでもなく、普段通り仕事を続けているうちに「はい、今日から父親ね」と宣言を受けるような感覚。準備なしでいきなり現場に放り込まれるOJT型です。だからこそ、自覚が芽生えるまでに時間がかかるのです。

夫婦で歩幅を合わせる工夫

このギャップを放っておくと、夫婦間の温度差につながります。母親は「もう母になっている」のに、父親は「まだ実感がない」。このズレが産後クライシスや孤独感の背景になることもあります。

ではどうすればいいのか。

答えは「妻が学んだことを夫にシェアする」「夫も主体的に学び、会話を通じてすり合わせる」ことです。心理学でいう「モデリング学習」がポイント。人は身近な人の行動を見て学ぶので、父親が“学ぶ姿勢”を示すだけでも、母親や子どもに安心感を与えます。

私自身も双子育児の中で痛感しました。初めてのおむつ替えでは手際の悪さに妻が半笑い…。でも「一緒にやる」ことで学び合えたのです。これはまさに家庭版OJT。仕事の現場で新人に寄り添う上司の姿勢と同じです。

人材育成の現場との共通点

私は仕事で企業研修や人材育成支援をしていますが、職場でも同じような課題を見てきました。社員一人ひとりが同じ研修を受けても、理解や習得のスピードはバラバラです。だからこそOJTで伴走しながら「歩幅を合わせる」ことが大事になります。

育児も同じ。母と父が別々に学ぶのではなく、同じ情報を共有し「歩幅を合わせる」ことが家庭の安心につながるのです。

プレパパ・プレママの安心感

講座終了後には、「夫婦で学ぶ時間を持ててよかった」「双子グッズを実際に触れたことで安心した」といった声が寄せられました。中には、「夫が初めて他の双子パパと話せてホッとした」と言っていた方も。仲間とつながれる場は、孤立を防ぐ意味でもとても重要です。

次回のお知らせ

次回「ふたごちゃん・みつごちゃんのプレパパプレママ教室」は令和8年1月29日(木)9:45~11:45に大阪市の都島区保健福祉センター分館で開催予定です。都島区在住の方を対象にしていますが、みなさんの地域にもこのような取り組みがないか、ぜひ調べてみてください。

親になる歩幅は違って当然。

「一緒に学ぶ姿勢」が、夫婦の未来と子どもの笑顔をつくります。

この記事を書いた人