公開 :

増えすぎた子どもの工作作品が片付くコツ

こんにちは、新谷です。

園に通っていると、お子さんが工作してきたものや、絵を描いてきたり、シールを貼ってきたりした作品を多く持ち帰ってきますよね。

家でも、ねんどをしたり、絵を描いたり、お菓子の容器などを使って工作したり、折り紙を大量に折ったり…とにかく気がつくと、あっという間に増えていませんか?

こちらを読んでいただくと、判断基準の軸の目安がわかり、片付けやすくなります。

誰がを明確にする

頑張ってお子さんが作った作品たち。

「全部取っておきたい!どれも大切だし、捨てられない!」そう思う方もいらっしゃるかもしれません。

作品を取っておいても生活のスペースが圧迫されないくらい十分にあるのであれば、取っておいても良いと思います。

ですが、スペースは有限です。取っておきたいのは作品だけではないはず。おもちゃだったり、思い出のものだったり、衣類だったりと、取っておきたいものは他にもたくさんあります。

その作品を取っておきたいのは誰なのか?

お子さんなのか?ママ・パパなのか?

誰が取っておきたいのかによって、保管の場所が変わります。

お子さんであればお子さんの場所に、ママ・パパならママ・パパの場所に保管することになります。

何のためにを明確にする

そして「何のためにとっておきたいのか」を考えます。

飾りたいのか?思い出としてとっておきたいのか?

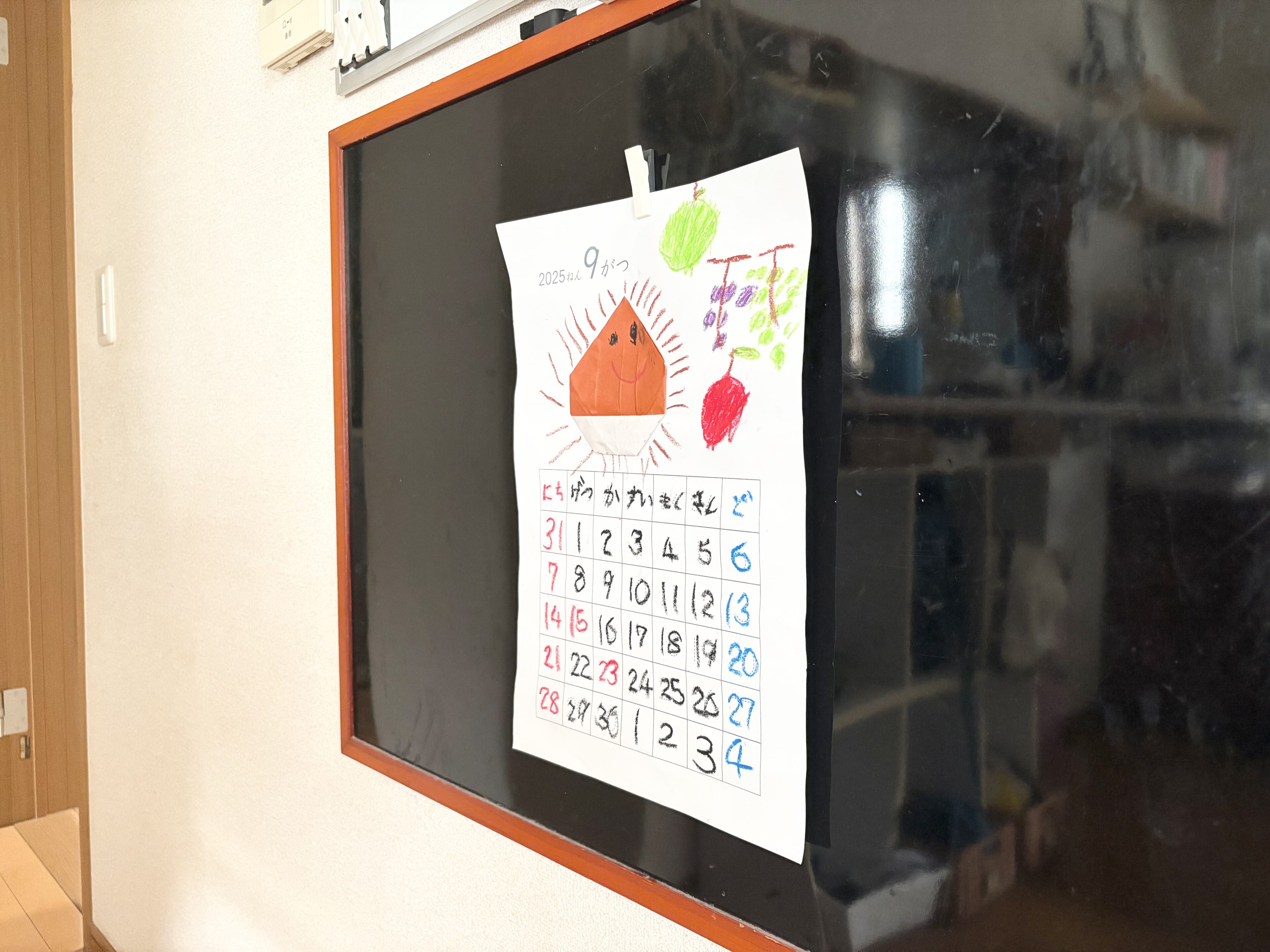

飾っておきたいようなら、一定の期間を設けて飾ります。ここでは循環が大切です。飾る期間やタイミングを決めておくことで、作品を入れ替えることができます。

期間やタイミングを決めていないと、作品の上に作品が重なって置かれることになったり、限りなく増えていきます。

1週間や1か月など、決めた期間が終わったタイミングで、手放すのか、保管するのかを決めます。

枠を決めて持つ

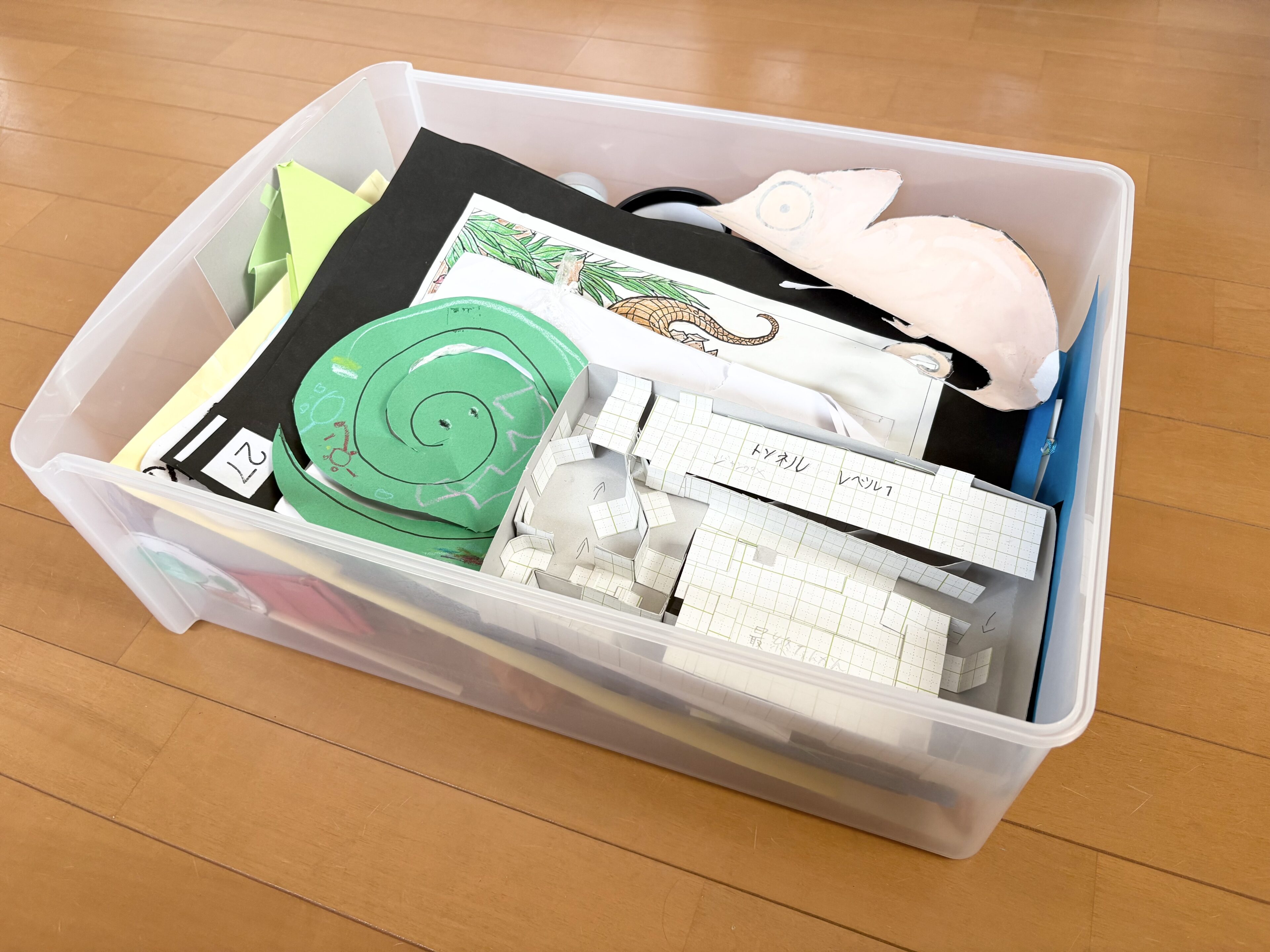

作品は形も大きさもさまざまです。大きなものから小さなものまであります。

そこで「枠」を決めて持つことが大切です。

「ここに入る分だけ」と決めて持つ。そうすると、はみ出たり溢れたりしたときが、見直しをするタイミングだと明確になります。

まとめ

・誰が取っておきたいのかを明確にする

・何のために持つのかを明確にする

・枠を決めて持ち、タイミングが来たら見直す

私たちは暮らしやすく、快適に過ごすために必要なものを持ち、使います。

モノに圧迫されながら生活すると、モノが主役になってしまいますが、そうではありません。そこで暮らす人が主役です。

本当に必要なものは何なのか、選び取りましょう

この記事を書いた人