公開 :

漢字の「とめ・はね・はらい」ってなんで大事?親子で考えてみた

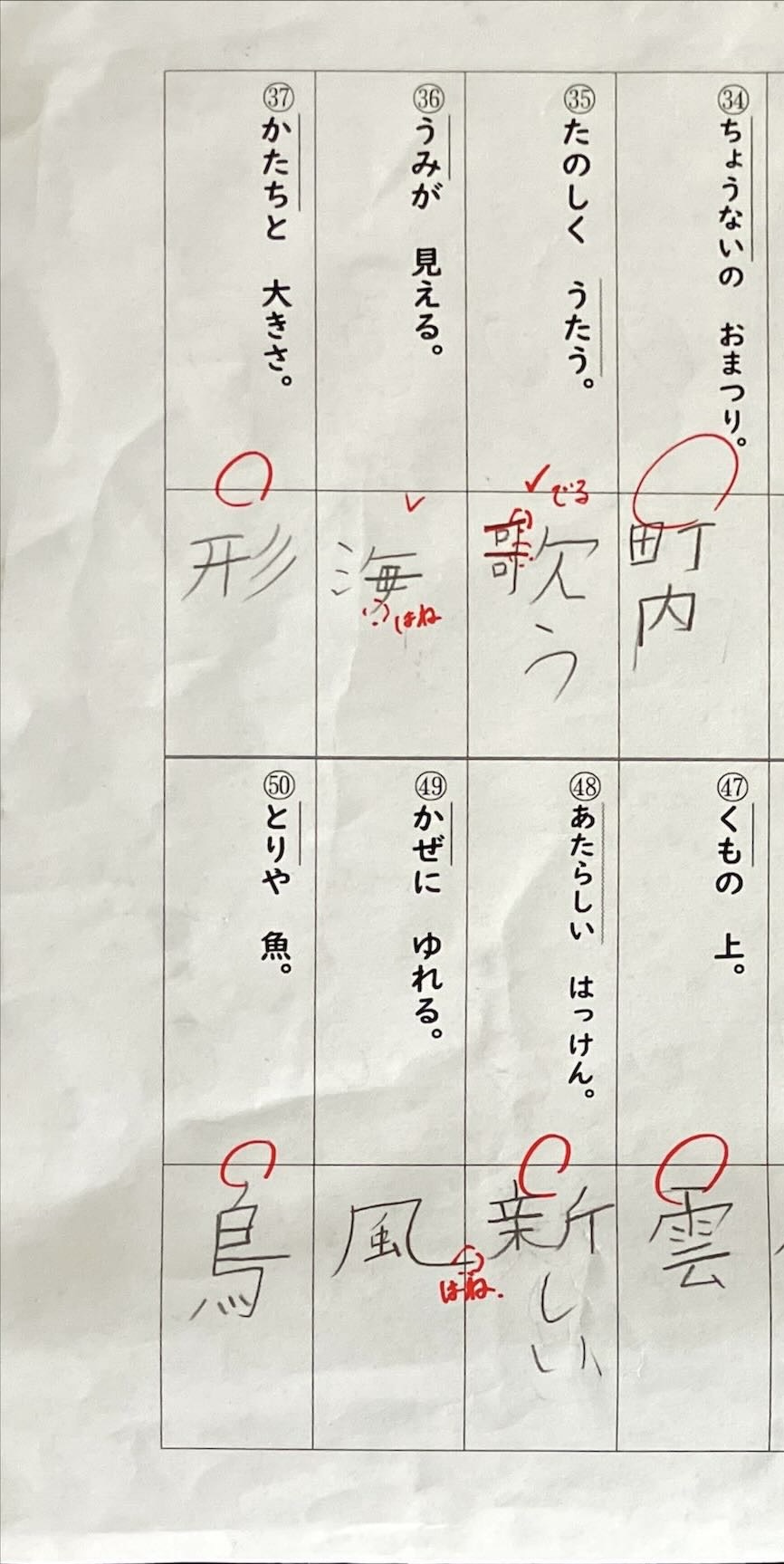

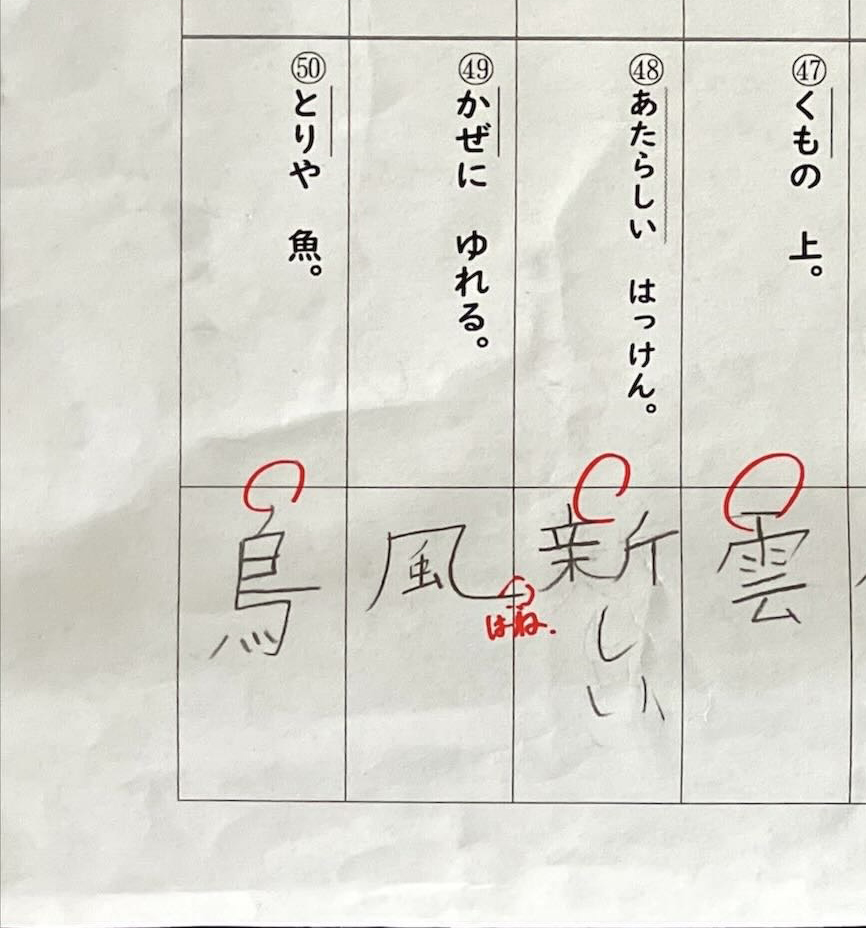

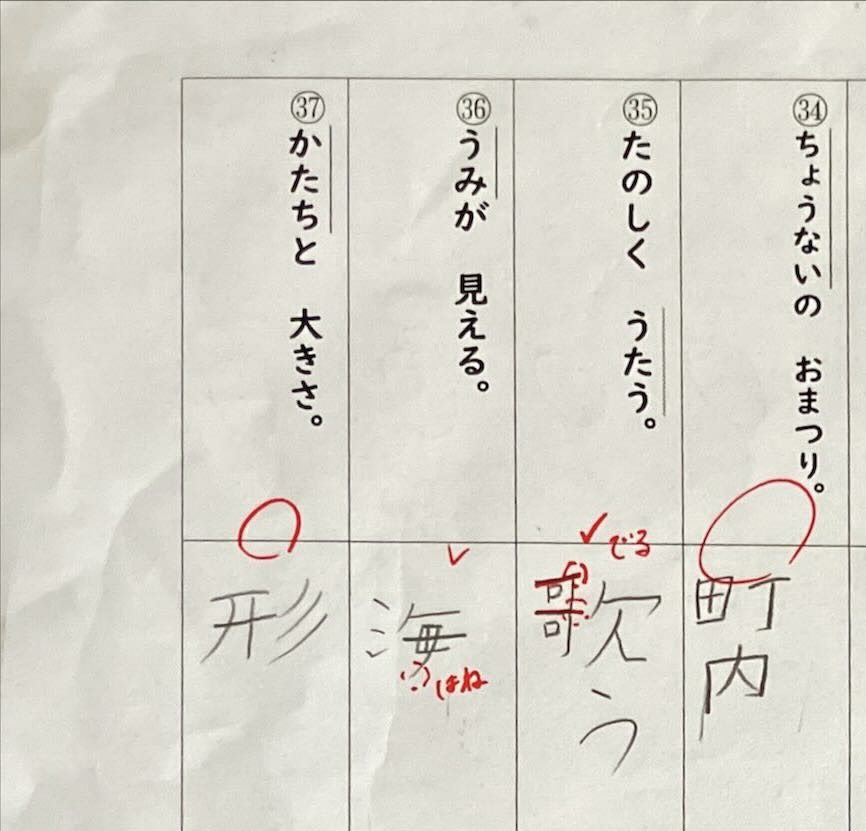

テストの漢字で「はね」が足りずにバツ。

「形は合っているのに、どうしてダメなの?」とポツリと言った息子の一言と、少し悲しそうな顔。

そんな素朴な疑問から、「とめ・はね・はらい」の意味を親子で話し合ってみました。

そこから見えてきたのは、「きれいに書く」だけではない文字の大切さでした。

先日、子どものテストを見ていたとき…

「風」という漢字の書き取りで、形は合っているのに、最後の「はね」ができていないという理由でバツになっていました。

「ちゃんと意味はわかってるのに、なんでこれでバツなの?」

息子のそんな一言が、今回のテーマのきっかけになりました。

そこで、「とめ・はね・はらい」って、なんで必要なんだろう?

親子で一緒に考えてみることにしました。

息子に、学校で「とめ・はね・はらい」についてどう習っているのか聞いてみると、「文字として分かりやすいから」気をつけるように先生から言われているそうです。

たしかにその通りかもしれません。

「土」と「士」などの似た形の文字も、「とめる」場所や「はねる」方向が違うだけで、まったく別の字になります。

私が「どうしてそんなに細かく見られるんだろうね?」と尋ねると、子どもは少し考えてから、「だって、読む人が間違えちゃうと困るからじゃない?」と答えました。

なるほど。

たしかに、「誰が見ても同じように読めるようにするため」に、とめ・はね・はらいの決まりがあるのかもしれません。

最近はパソコンやタブレットで文字を書く機会が増え、手で文字を書く時間が減ってきました。

だからこそ、息子の学校では特に「丁寧に書くこと」「形の美しさを意識すること」を大切にしているのだと思いました。

わが家が考えた「とめ・はね・はらい」を学ぶためのポイント

親子で学んでいく中で、「どうやって練習したらいいの?」という話にもなりました。

そこで、実際にわが家がやってみてよかったポイントをまとめてみました。

1.書き順を大切にする

書き順を守ることで、自然と筆の流れが整い、「とめ」「はね」「はらい」がきれいに出やすくなります。

2.ゆっくり丁寧に書く

スピードを落として一画ずつ意識してみると、筆圧や線の動きが安定します。急いで書くと、どうしても「はね」や「はらい」が曖昧になりがち。「ゾウさんの歩くスピードで書こうね。誰が見てもきれいだなって思える文字を目指そうね」と声をかけています。

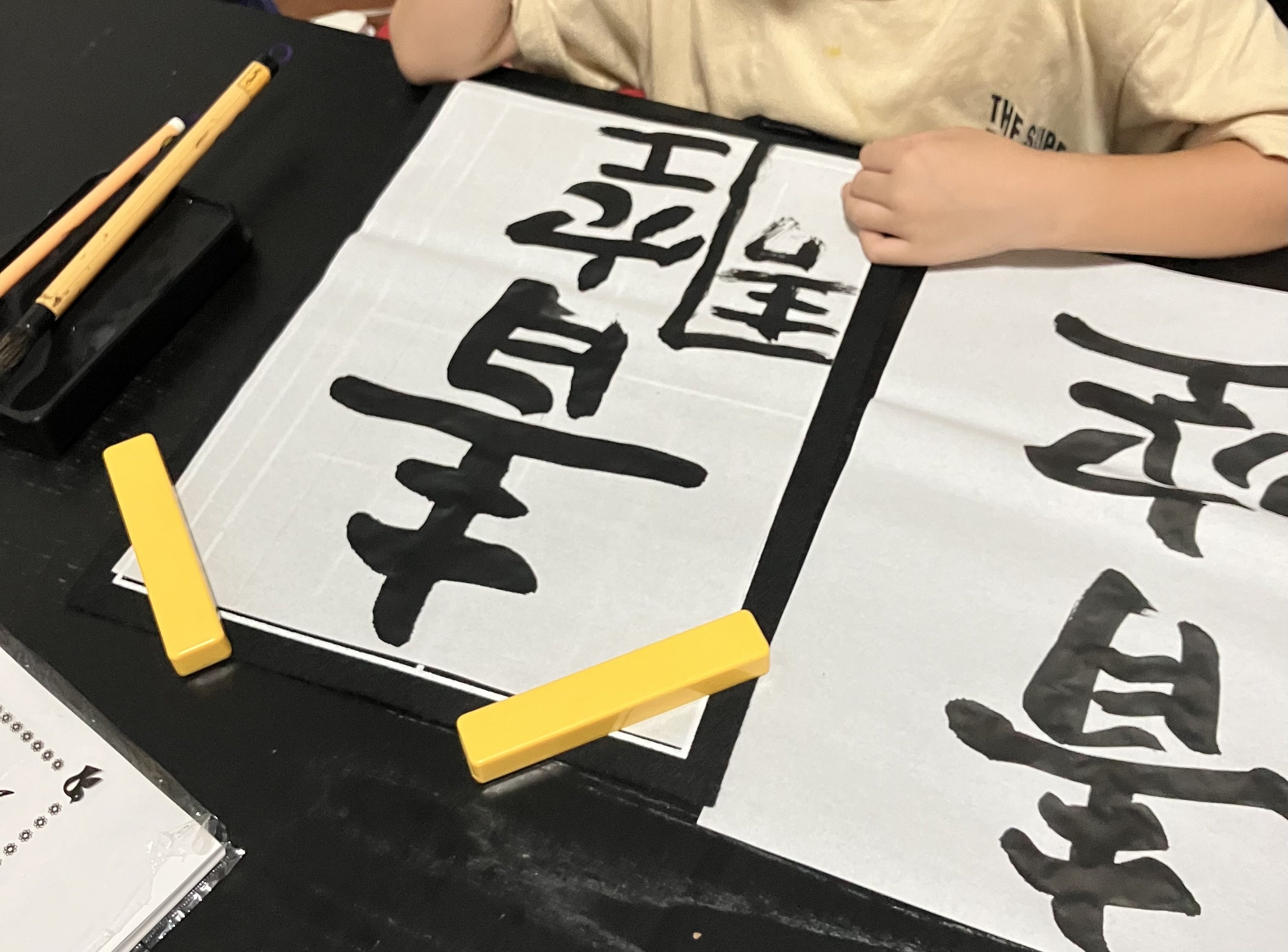

3.お手本を「形」ではなく「動き」で見る

お手本をじっくり見て、どの方向に筆が動いているかを意識しながら習字をしてみる。

筆を使うと、鉛筆よりも「とめ・はね・はらい」を息子自身が意識するようになりました。毎回、習字の道具を出すのは大変なので、普段は「水で書ける半紙」を愛用しています。

4.間違えた字を比べてみる

「とめ」が抜けている字と、ドリルのお手本の字を並べて見比べると、違いが一目でわかります。視覚的に理解できると、子どもも納得しやすくなります。

「とめ・はね・はらい」を意識することは、ただテストで丸をもらうためだけではなく、「相手に伝わるように書く」という思いやりの練習でもあると思います。

親子で「なんでこう書くの?」と一緒に考えることで、文字の形だけでなく、「伝える力」も育っていくのかもしれません。

相手のことを考えて、正しい字をこれからも書いていきたいと思っています。

この記事を書いた人