公開 :

塾なしオール5を取る子の特徴(1)

成績の良し悪しは、気になるテーマですよね…

受験や進学において、子どもにいい成績を取らせたいと考える親御さんは少なくありません。

やっぱり成績が良い方がいい?

元気であればちょっとぐらいおバカでも良いと思う親もいれば、いやいや子どもには少しでもいい成績を取って欲しい!と思う親もいます。

元気で良い成績なら尚喜ばしいですよね。

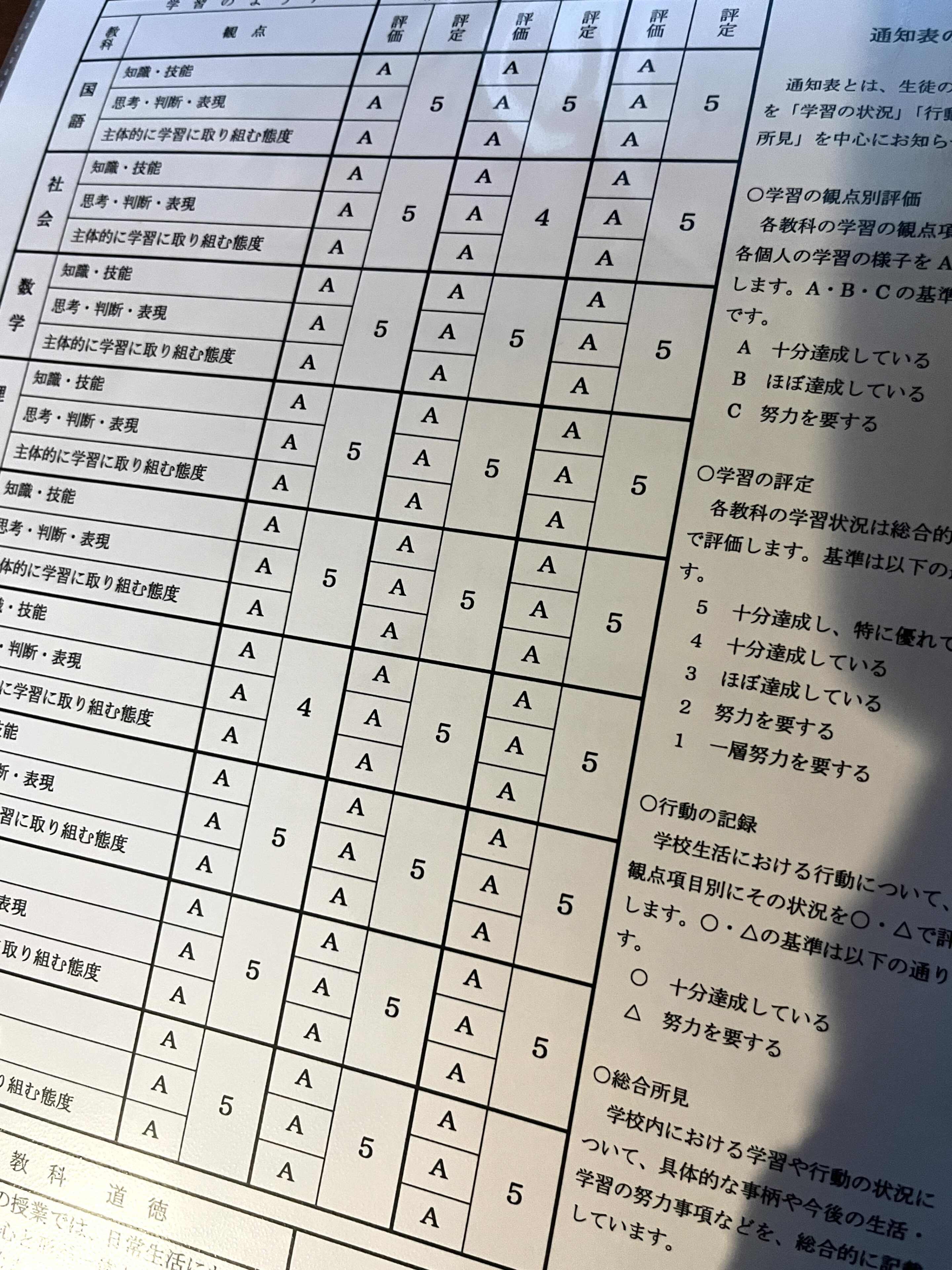

良い成績とはやはり、ABC評価であれば“A”、5段階評価であれば“5”だと思います。

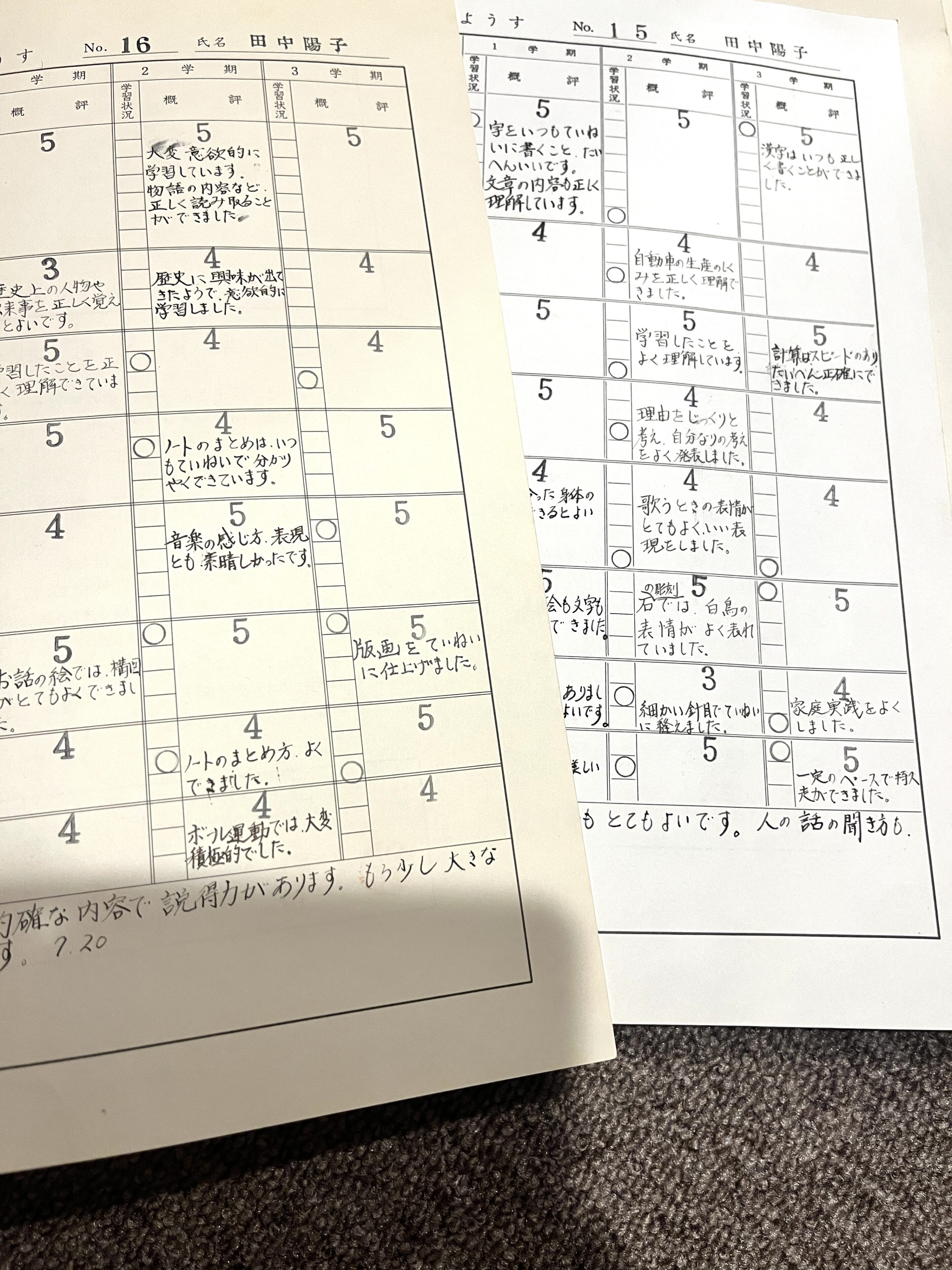

我が子はオール5をとっています。

私自身はすごく頭がいい、訳ではありません。なぜなら私はオール5ではありませんでしたから(苦笑)

ちなみにここで言うオール5とは、主要教科以外の体育や音楽・美術(技術)なども含んだ全教科の成績です。

なので単純に「すばらしい!」と褒め讃えます。

毎回当たり前のようにオール5だと段々とマヒしてきます。たまに4がつくと「なんで?どうした?」と聞いてしまうのが私の良くない傾向です。そう、つまりずっと全て5でなく、たまに4もあります。

で、なんでオール5を取れているのかを私なりに分析してみることにしました。

過去の成績表(通知表)を振り返ると、いい成績を取れるようになってきたのは小学校2年生頃からのようです。

地域や学校により成績のつけかたに差があると思いますが、私の地域では小学1年生は「◎・○・△」評価で、小学校2年生以後で「A・B・C」でした。(現在は小学1年生からA・B・C評価)

小学3〜6年生が「◎・○・△」に加えて「3・2・1」の3段階評価でした。

その他の地域であるつけ方としては、「よい・普通・もう少し」といった形で評価されているようです。

低学年の頃の成績

我が家の娘は小学校2年生になると「A・B・C」評価で、ほぼAですが時々Bがありました。

3段階の評価で、ほぼAなのはいい成績であると判断出来ます。私自身1〜2年生ではオールBの平々凡々な子どもです。

3段階の評価で仮にそれぞれの評価に平均的な人数配分だとしたら、上位1/3に入っているというところです。

30人クラスと仮定したら、上位10人に入れているというざっくりな判断。

(これは学校や地域により成績の人数割合が決まっている場合があるのであくまで想定の話)

生まれ月は関係する?

お子さんが小さいうちは、生まれ月も多少関係してくるのかもしれません。長女は5月生まれで、さらに元々幼児期から色々できることが早かった印象です。

年度の最後である3月生まれであれば、年度初めに近い5月生まれならほぼ1学年違うとなると、 小さいうちは出来ることが少し違うなどはあるかもしれないとは思います。

ただ、いくつかの研究結果では、小学校低学年以降は、あまり差がないとありました。

塾なしでの家庭学習

家では最低限の宿題をしたかの確認をしていました。

それ以外は特別何もしていません。

ちなみに学校の宿題は、学校の方針で家庭学習として10分×学年を目安とされて出されています。(例えば小学3年生なら、10分×3=30分)

ある程度プリントやドリルなど決まった宿題がある一方、高学年になると【自主学習】(通常“自学”(じがく))が出されます。

これが意外と難しいという子がいるようですが、我が子はなぜか毎回迷わずあれこれやることを見つけてやっていました。

この学校で推奨してくれた【自主学習】の習慣が定着したおかげだと思います。何を学ぶかを自分自身で考えて進められると、感覚的に勉強への取り組み方が掴めるようです。

これに関しては担任からも「お家でどんなアドバイスされてるんですか?!」と驚きつつ質問されました。ですが「いや特に何も…」としか言えません。

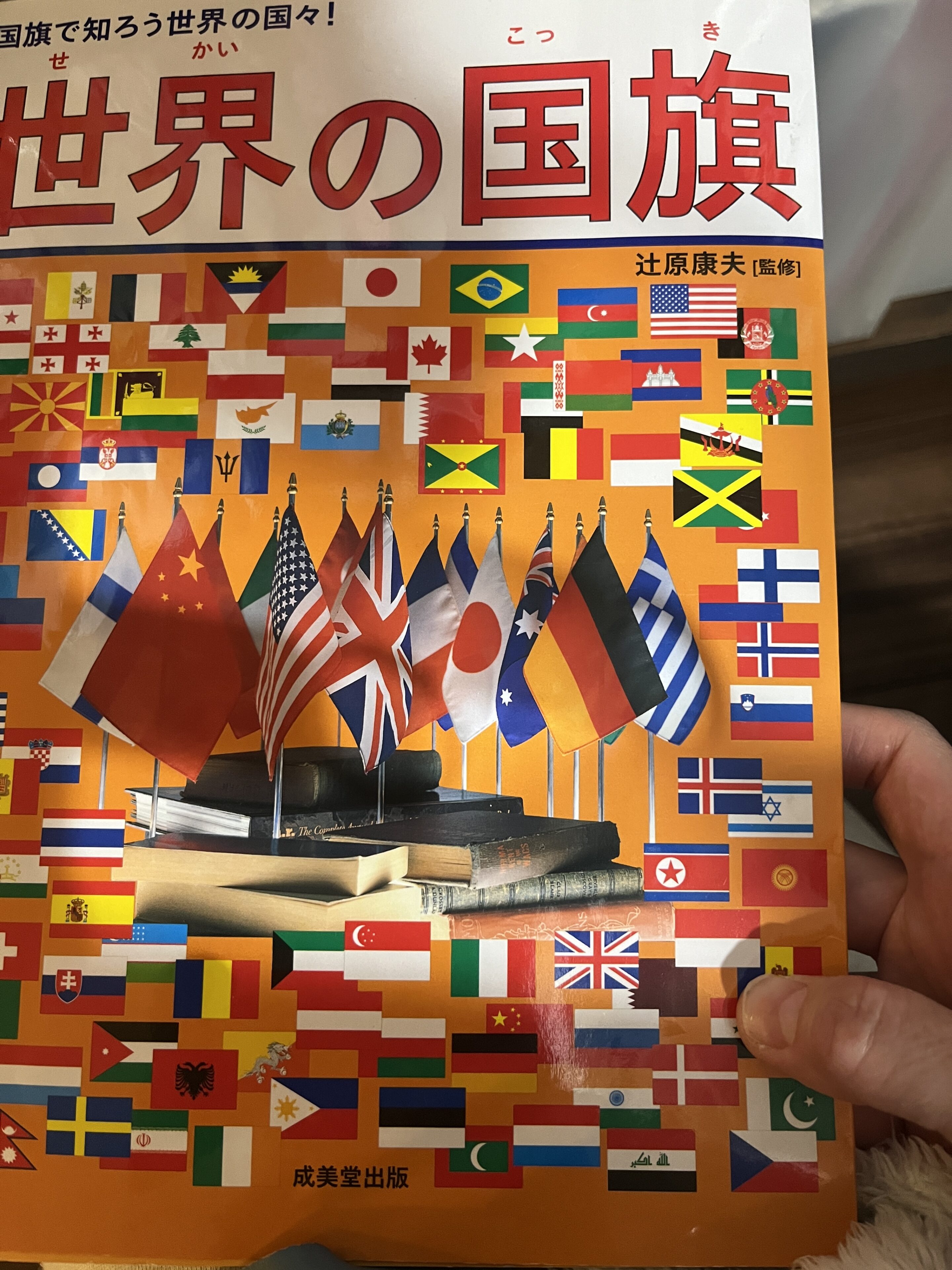

たまに「何しよー」と迷っている時には、地図や国旗を勧めています。

これを勧める理由は、本人が図を書いたり色を塗るのが好きだからです。日本も国土があり、世界にはたくさんの国々があり、それぞれに国旗がありその国旗にも由来があります。

それを調べて書くと、学びと世界の広さを意識出来るので自学のおすすめのですよ。

塾に行かない理由

塾に行かない理由はごくシンプルで、本人が希望しないからです。

とりあえずは塾に行かなくても一定の成績が取れているので、親としても強制しません。

次回はオール5を取れている子の【習い事】について書きたいと思います。