公開 :

【今VS昔】令和と平成で大きく違う小学校!~学習発表会編~

我が家の長男は小学3年生。今年(2025年)の4月に私の小学生時代とは違う「令和の」小学校生活でビックリしたことを記事にしました。

今回は学習発表会編。日常生活でも大きく違っていてビックリすることは多々ありましたが、学習発表会でもジェネレーションギャップを感じる今日この頃。今回も特にビックリしたことを3つ挙げてみました。

平成元年生まれの私、同じく平成一桁生まれの方に響くと思います!

※私が住んでいる地域の話なので、全ての小学校が同じ訳ではもちろんありません。こういった小学校があるんだな、こういう風潮のある地域なんだな、と軽いお気持ちで読んでいただけると嬉しいです

そもそも「学習発表会」って、何?

タイトルにも入れましたが、そもそも学習発表会って何?私が一番初めに思ったことです。

平成生まれの私の時代には聞かなかった「学習発表会」、細かい違いはあるかもしれませんが、大まかにいうと私の時代でいう「学芸会」のことでした。

てっきり学芸会と学習発表会は違うものだと思い、同じ小学校のママ友に「今って学芸会ないんだね~」と言うと「それ、私も思ったの。でも先輩ママに聞いたら、今は学芸会じゃなくて学習発表会って言うんだって!」と聞いてビックリ仰天。いつからそんな言い方になったの!?

ちなみにわかりやすく言うと、学芸会は演劇や合唱・合奏が一般的でお楽しみ会的な要素が強く、学習発表会は各教科における日頃の学習の成果を総合的に発表するもので、授業で学んだ内容や作品発表など学習の成果を発表する行事なんだそう。

住んでいる地域や学校によって言い方は様々かもしれませんし、あくまで北海道の私が住んでいる地域近郊での話ですが、私が小学生の頃は「学芸会」が一般的だったのに対して、令和の現在は「学習発表会」が当たり前になっている様子なので最初は驚きました。

長男に「学芸会楽しみだね!」と声をかけると「学芸会って、何?」とポカーンとされました…。

開催はまさかの平日の14時半から!?

我が家の校区の小学校の話ですが、学習発表会の開催が平日の授業時間内で行われるんです。今年の長男の学習発表会は、水曜日の6時間目でした。

開演が14時半からだったため、幼稚園児の長女は預かり保育へ…(降園後の時間ですが、場の雰囲気が繊細な長女には怖いだろうと判断し、我が家は連れて行きませんでした。もちろん未就学のお子さんを連れてきているご家庭もいらっしゃいます)。

6学年を2日間に分けて行われるのですが、2時間目の学年は9時半開演だし、11時半開演とお昼の時間を跨ぐ学年も。今年は水曜日、木曜日の平日で行われ、もちろん学習発表会の振替のお休みもなし。

新型コロナウイルスの感染流行から平日の授業時間に行われるようになったようなのですが、それが未だに続いています。

近隣の小学校は土曜日開催のところがほとんど。なので長男の小学校の話をすると驚かれます。

我が家はまだ就学児が長男のみなので、夫もなんとか有給を取って見ることができましたが、就学児が2人、3人といるお家の方は平日に休みを取らねばならず、時間帯も学年によって異なるので、同日に3回も来校せねばならずヘトヘトになったというママ友も(笑)。

ただ今の時期は感染症の流行もあるので、分散することで感染症リスクの軽減にも繋がるといった見方もできます。

1週間早い土曜日に学習発表会が終わった小学校では、学習発表会後にインフルエンザに感染した児童が急増し、その後学校閉鎖になったんだとか…!

市内では一番在校人数の多い長男の小学校。平日の日中に仕事をされている方には申し訳ないですが、平日に分散での開催は令和の時代では良い面の方が私には多く感じられました。

そもそも私の小学生時代は土曜日開催!の一択で、平日に開催されるなんて近隣の小学校ではあり得ない出来事でした。

HANAって一体何人いるの…?内容が今どき過ぎてビックリ&素敵すぎた!

そして一番驚いたのが、学習発表会の内容です。ちなみに1年生の時は授業で習った『大きなカブ』をテーマにした朗読がメイン。2年生は鍵盤ハーモニカでの演奏と、長男は体育チームで大縄跳びにチャレンジしていました。

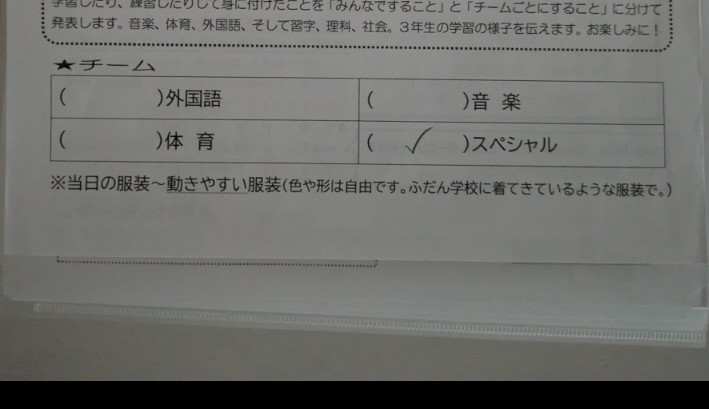

今年は何をやるのか聞くと「スペシャルだよ」と一言。え、何それ?貰って来たチーム分けのプリントでも、長男は「スペシャル」にチェックが入っていました。

迎えた学習発表会当日。長男の出番は最後の方と聞いてはいましたが、音楽チームは鍵盤やカスタネット、タンバリンや鉄琴を使っての演奏。うんうん、私が小学生の時も器楽演奏はあったよな~と懐かしい気持ちになりながら見ていたのですが、お次の外国語チームは英語の歌をうたったり英語でセリフを言う場面があり、つい感心してしまいました。私が小学生の時は高学年でアルファベットを習ったのに、今は3年生からアルファベットを習っているので、時代はグローバルになったなぁなんてしみじみ思いました。

そして次の体育チーム。側転やバク転をする子や大縄跳びをする子に見とれていると、聞いたことのない曲が。どうやら今流行しているHANAのグループの曲に合わせて女の子数十名がダンスをし始めました!!流行に疎い私でも現在大流行中のHANAの存在は知っています!ただメンバーが何名いるのか、どういったダンスなのかまでは把握しておらず。学習発表会でJポップを取り上げることにビックリはしましたが、きっと子どもたちの「好き」や「踊りたい」気持ちを尊重しての選曲だったんだろうなと思い、凄く素敵だなと感じました。

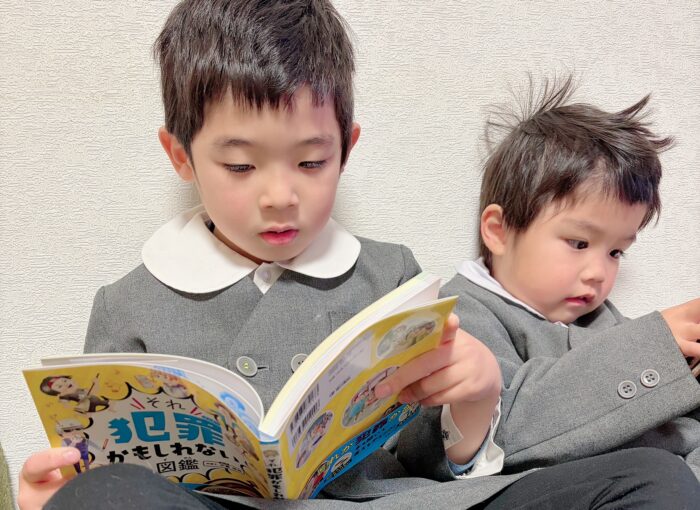

いよいよ長男のスペシャルチームの出番。スペシャルチームは習字、理科、社会に分かれており、習字チームの子達が字を書いている間に、理科チーム、社会チームの子たちからクイズが出題されました。道民には馴染みのある札幌時計台についてのクイズや地図記号のクイズ、風の力とゴムの力を使った実験や光の屈曲を使った実験のクイズなど、日頃の学習をテーマにしたクイズが多く、THE学習発表会を色濃く感じました。長男は昆虫が大好きで昆虫のクイズを出題していましたが、仲良しのお友達と二人でクイズを出題している姿が可愛くて微笑ましかったです。

近隣の小学校でも内容は大きく異なるようで、同じ3年生でも最近国語で学習した私も大好きな作品『ちいちゃんのかげおくり』をモチーフに朗読、劇をした小学校もあるようでした。

私が小学生の時は器楽と劇を毎年交互に行っていましたが、令和の今は日頃から学習していることを父兄に向けて発表する「学習発表会」。まさに言葉の通りの内容だと感じました。

今も昔も変わらないこと

地域によって大きく異なるところもあるとは思いますが、3年目にして私も徐々に学習発表会に慣れてきたような気がします。

土曜日が完全休みの週休2日制になり、私が小学生だった頃に比べると先生たちも大変なことが多々あるとは思いますが、子どもたちの自主性を尊重することや父兄の方に成長した姿を見てもらいたいという根っこの部分は大きく変わらないように思います。いつの時代も、先生たちには感謝の気持ちでいっぱいです。

そして子どもたち一人一人が頑張る姿は今も昔も変わらないし、真っすぐ前を見て胸を張って喋る姿に平成も令和も関係なく、みんなよく頑張っているね!素敵だったよ!と心からの拍手を送りたくなりました。

「子ども自身が頑張る力」は、今も昔も変わらず素敵だと痛感した学習発表会でした。

他にも図工編や体育編、給食編も今後書いてみたいと企んでおります!

この記事を書いた人