公開 :

【ST訓練】言葉が遅い息子、日々の言語訓練の記録(ママテストの実践と振り返り)

現在小2の長男。彼は第一子、男の子ということもあってか言葉が遅く、年少の秋~就学前までの約2年半の間、言語聴覚士(ST)の言語訓練を療育機関(児童発達支援事業所)で受けていました。就学と同時に言語訓練は終了となりましたが、終了となってから約2年…まだ平均よりも言葉の理解や使い方、言い回し、表現といった言語全般の発達は遅いと感じています。

※ちなみに現在は放課後等デイサービスを利用させて頂いています

そこで彼が小1の時に私がオリジナルで編み出した言語訓練の色々を今回はまとめてみました。完璧に私の【自己満】の世界です(笑)なので当てはまる子はわずかだと思っています。でも、言葉が遅くて悩んでいるママが周りに沢山いることを知っているので、もしなにかのきっかけやアイデアの一部となれると嬉しく思います。

息子の苦手をたっぷり詰め込んだ【ママドリル】

言葉の発達が全体的に遅かった長男も、年長頃から徐々に平仮名に興味を持ち始めました。最初はお友達とお手紙交換をするために字を覚え始めたのがきっかけでした。

就学してから正しい平仮名の書き順を覚え、小2の現在は正しい平仮名は書けます。カタカナはたまに忘れていたり、漢字は書き順が怪しかったりどこかおかしかったり送り仮名が違うことが度々あります。

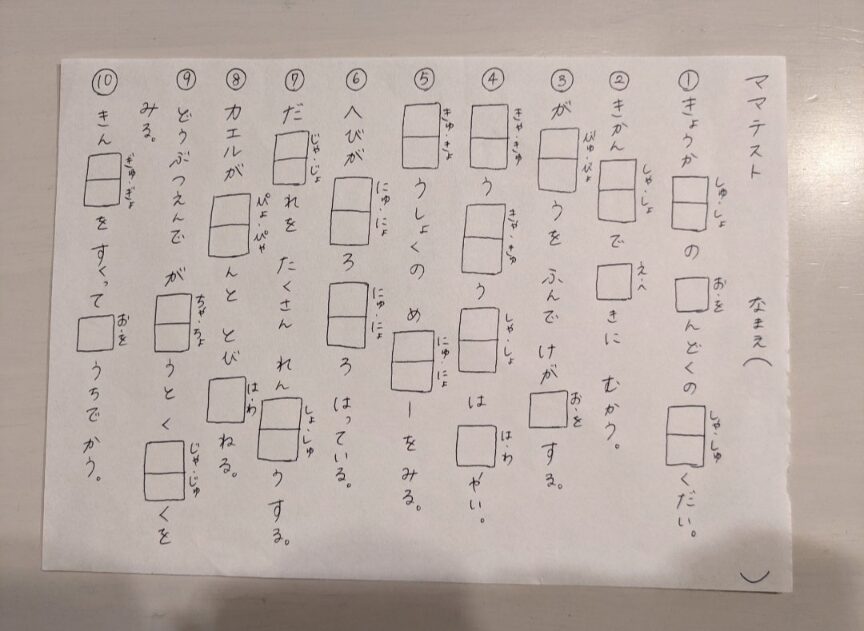

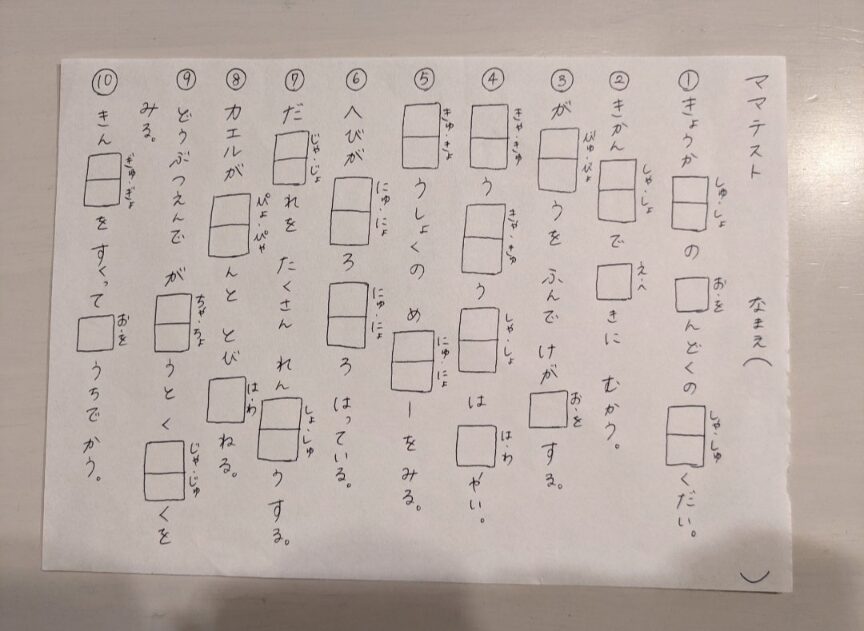

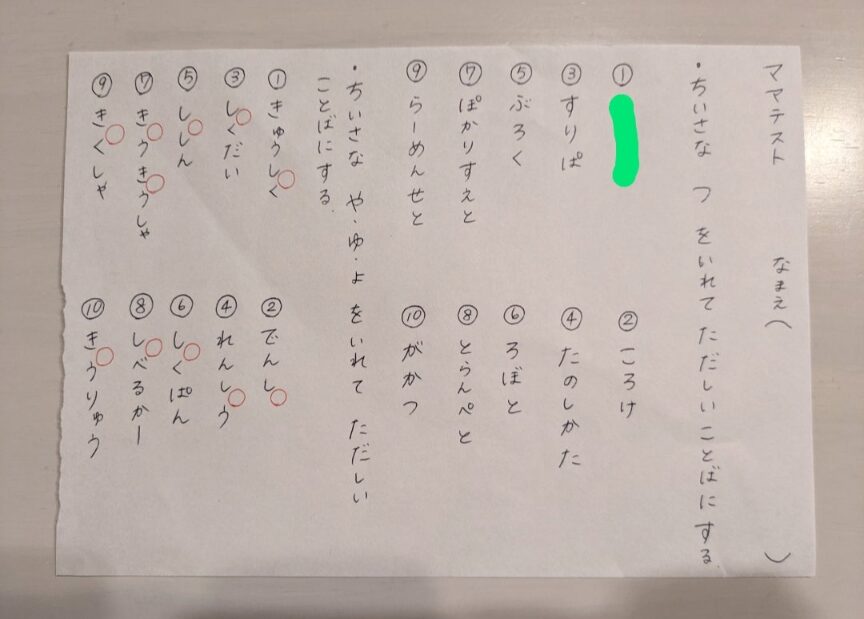

そして就学してから現在も躓いていて彼の苦手な部分が『拗音』です。いわゆる小さなや・ゆ・よ、これがいまだに課題です。これを克服するためにわが家では私がオリジナルで作る長男用のドリルの【ママテスト】なるものが存在します。拗音の他にくっつき言葉と言われる『お・を』『え、へ』『わ、は』この辺りの使い分けも難しかったため、拗音と共にママテストにねじ込んでいます。

このドリル、今までで実に30枚以上は作りました。今はパソコンで文字を入力していますが、私、実は凄くアナログ人間なので、ママテストは全て手書きです…!

長男の苦手たっぷりのこのテスト、長男自身はとても難しいと感じているので(でしょうね笑)、なかなかやる気になってくれず、文章はなるべく長男が好きな生き物や昆虫、乗り物、身の回りのことを文章に入れるように意識して作成しています。また満点が取れるとご褒美がもらえるという特典付きですが、今までで一度も満点取れていません!笑

ただ最近はママテストのおかげなのか、長男自身の成長なのか、やっと拗音、くっつき言葉の理解は進んできたように思います。ここまで本当に長かった…まだ混乱する部分は見受けられますが、間違えた時にも毎回一つずつ一緒に確認して間違いを直す、という過程も大切にするようにしています。長男自身は面倒くさそうですが、これも長男の成長のため、と言い聞かせて頑張っております…!

また『促音』と言われる小さなつ、これも苦手なので、ママテストで出題することが度々あります…

(1)は長男自身の名前なので隠していますが、実は長男、自分の名前を間違えて書くこともあるんです(爆)今色々と話題のあの方のお名前をちょっとお借りして、本名が『いっぺい』だとすると『いぺっい』と書く、みたいな。いくら言葉が苦手でも、促音が苦手でも、自分の名前はしっかり書いて欲しいので、ママテストには毎回名前を書く欄が必ずあります(笑)

あとは日頃長男が書いている文章を見ていると、必ず間違っているところがあるので、そこをテストに組み込むようにしています。たのしかった、が、たのしっかた、とか。これも最初は間違いだらけでしたが、徐々に、本当に少しずつですが正しく書けるようになってきました。が、まだ完璧ではありません…気長に長男の成長を待ちつつ、ママテストを作成する日々です。

拗音、促音は書くのも苦手ですが読むのも苦手なので、読むのは毎晩3歳の長女にノンタンの絵本を読むことを継続しており、今はノンタンはスラスラ読めるようになってきました。継続は力なり。スラスラ読めるようになると自信にも繋がるようで、音読してもらう物も少しずつレベルアップしようと最近は考えています。

【書く】ことで間違いに気づいたコト

また平仮名が『書けて』『読める』ようになると言語の質が更に高まる、と以前言語の先生に教えて頂いたことがありました。それを体感した出来事が、普段何気なく使っている『おめでとう』このおめでとうを長男は生まれてからずっと『おめれとう』と勘違いしていました(汗)

私の誕生日に長男から『おめれとう』と書かれた似顔絵をもらったことで発覚しました。で、と、れ。確かに音は似ているかも。また、なんとかです、の『です』も『れす』と勘違いしていて『きょうもげんきれす』『うれしいれす』『そうれすね』と度々間違えて書いていました。長男が『書いた』ことで間違いに気づき、訂正出来たので質が高まるとはこのことか、と納得しました。

耳が悪いという訳ではなく耳鼻科の先生には以前に【耳は聞こえています、この子は聞く気がないだけです】(おいおい汗)と言われたこともある長男。彼は視覚優位なので、耳から入る情報よりも目で見る情報の方が繋がりやすいという特性があり、彼の特性に合わせた方法【書いて見せる】ことで言語の発達理解を深めようとアプローチをしてきました。その一つとして生まれたのがママテスト。長男には効果があったやり方だと思っています。

長男の療育先のお友達では聴覚優位の子もおり、聴覚優位の子だとまた違ったアプローチの方法が有効になってくると思います。大切なのはどこが苦手なのかを見極め、その苦手を克服するためのアプローチとしてどういった方法が有効なのかを見極めることだと感じています。

ママテストを始めてから一年たって

ここまでやってきたのは完全に私のオリジナルで、色々と試行錯誤して失敗を繰り返してきました。最初にママテストを作ったのは長男が1年生の夏休み。なので1年半ほどが経って、最近やっと成果が出てきたように思うんです。課題に挙げていた拗音、促音、くっつき言葉が8、9割ほど正しく書けるようになりました!(残念ながらまだ完璧ではありません、それでもこれだけ出来れば私は合格点だと思っています)

長男自身の純粋な成長で出来るようになっただけで、ママテストのおかげじゃないかもしれないですが、それでもいいんです!長男が社会に出た時に困り感を減らすことが出来るのならば、なんでもいい。私が心配で不安だったから長男の成長のために…とただの自己満でやってきただけなので。

彼の苦手と向き合うことで、長男の特性だったり考えていることが少しずつわかったりもして、母親として嬉しく感じる部分も多々ありました。だから決して無駄ではなかったと思っています。

療育の話ってなかなかオープンに語れない部分があるので、今悩んでいる方に届くといいなと思い、私が旧あんふぁんメイトとして活動が決まった昨年からずっと書きたいと思っていました。

でも療育の話って複雑だし難しいし、伝えたいことが多すぎて上手くまとめられるか自信がないまま今日まできてしまいましたが、該当する方は少なくても絶対に必要としている方がいる話題だと思っています。だから拙い文章ではありますが、今必要として下さっている貴方に、届けたいし届くといいなと思いながら書いています。大丈夫。成長しない子はいないし、みんな毎日スピードは違えど少しずつ成長していきます。

長男が療育を受けている時は心配でいっぱいでしたが、小学校に入学した今、言葉で長男自身が困っている様子はありません!むしろ運動会では閉会式で感想を述べる役をクラス代表で担い、生活発表会では最後の号令をかける大役を担い、どちらも大きな自信に満ち溢れた声で行えていて、言語訓練の成果が十分に発揮できている生活を送れています。お友達も沢山いるし、社交的過ぎて誰とでも仲良く出来る子になりました(笑)

療育が終わった後の生活を発信している方はぐんと少なくなるので、今悩んでいる方は未来が見えなくて心配になることが多々あると思います。私がそうでした。言葉の療育を終えて思うことは、全てが完璧に出来るわけではないけれど、日々の生活の中に療育の成果はちゃんと出ていると感じています。

そして子ども自身が周りに揉まれながら色々なことを吸収してぐんぐん大きくなっていくので、凄まじいスピードで日々成長していきます。子どもの成長と共に平均的な発達も成長していくので、平均との差は開いたままかもしれないけれど、その差が開くこともあれば縮まることもあると思います。そうしながらどんどん大きくなっていって、やがてその子の『個性』が培われていくと思います。

その頃にはきっと周りとの付き合い方が確立されてくると思うので、親は見守りながら、時には助言をしながら子どもに寄り添っていくことしか出来ないんですよね。だから少しでも多くの選択を子どもが出来るように、選択肢を増やしてあげられるように働きかけていくのが親の役目かなと思います。

長男の言葉の発達は平均よりも下かもしれませんが、お友達と笑顔で上手に関わっている様子を見ていると言葉の上手い下手よりも、生まれ持った社交性やコミュニケーション能力、優しさ、面白さといった部分の方がそもそも人付き合いには大切なのかもしれないな、と長男を見ていると思わされる日々です。

言葉が遅いからといって、お先真っ暗な訳ではない。言葉が遅い子を持つ親として、私はそう思います!療育先頼みだけじゃなく、日々家庭でも出来る訓練は沢山あるので、親子で楽しみながら実践してみるのも良いのではないでしょうか。

次回はワンオペ風呂での言語訓練(わが家流)を書きたいと思います!

この記事を書いた人