栄養不足が子どものメンタルにも影響?管理栄養士のあこさんに教わる、体と心を育む栄養のコツ

YouTubeで管理栄養士・適食アドバイザーとして活躍するあこさんが、書籍『子どものしあわせ栄養学』(主婦の友社)を発売しました。身長を伸ばすための栄養素や、長期休みのごはん問題を解決するレシピなど、子どもの成長をサポートする実践的な情報が満載です。今回は、あこさんに毎日の食事で子どもの心と体を育むコツについてお伺いしました。

子どもの栄養って意外と知らない?発信を始めたきっかけ

自分の悩みが発信の原点に

私が子どもの栄養について発信しようと思ったのは、まず自分自身が2児の母であり、いろいろ悩んだ経験があったからです。自分で調べても、子どもの栄養についてきちんと教えてくれる場所が少ないと感じました。また、YouTubeやSNSに寄せられるコメントを見ても、親御さんから「こういう情報が知りたい」という声が多く、これは自分が発信していくべきだなと思ったのがきっかけです。

視聴者の共感とリアルな相談が集まる

SNSやYouTubeで発信する中で、特に反響が大きかったのは「健康志向の制限食」に関する動画です。たとえば、「お砂糖・小麦・カップ麺・ファストフード全般ダメ」という食生活で育った方から相談を受け、その経験を動画で紹介しました。大学生になって一人暮らしを始めたとき、今まで食べられなかったものが食べられる喜びから、ついそればかり食べてしまい、食べたくないのに執着してしまう…という悩みです。

その動画には、「同じような環境で育って、今悩んでいます」というコメントが非常に多く寄せられました。「今まで制限してきたけど、どうしたらいいのか分からない」という声も多く、私にとっても印象に残る反応でした。こうした反響を見て、やっぱり子どもの栄養について正しい情報を届けることは大事だなと改めて感じます。

食で育む子どもの心と体

親御さんから多い悩み

親御さんから寄せられる悩みで多いのは、「子どもが少食でなかなか食べてくれない」「野菜を食べない」「身長の伸びが心配」といったことです。また、意外と多いのが、子どもの心やメンタルに関する相談です。やる気が出ない、気持ちが安定しないといったお悩みもよく寄せられます。

また、これはどのご家庭にも共通することですが、「毎日の食事作りがマンネリ化してしまう」という声もとても多くいただきます。

栄養が子どもの心と体に与える影響

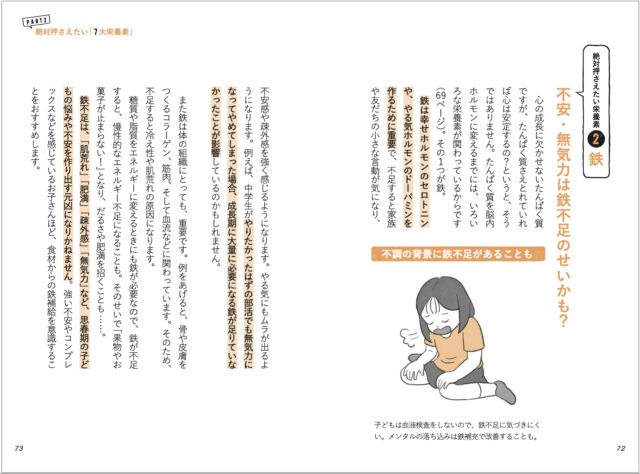

栄養が不足すると、不安感が強くなったり、過度に心配性になったり、「なんで私だけ…」という気持ちを抱きやすくなります。場合によっては、癇癪がひどくなったり、気持ちのコントロールが難しくなることもあります。

具体的には、鉄が不足すると涙もろくなったり、亜鉛が不足すると癇癪が止まらなくなったりします。また、心をコントロールしているホルモンや脳から分泌される物質はたんぱく質から作られるため、たんぱく質が不足すると全体的な心の働きに影響が出やすく、小さな子どもでも無気力になったり、だらんとソファでぼーっと過ごす時間が増えることがあります。

子どもの食の悩みを解決!栄養バランスの整え方

栄養バランスを整えるコツ

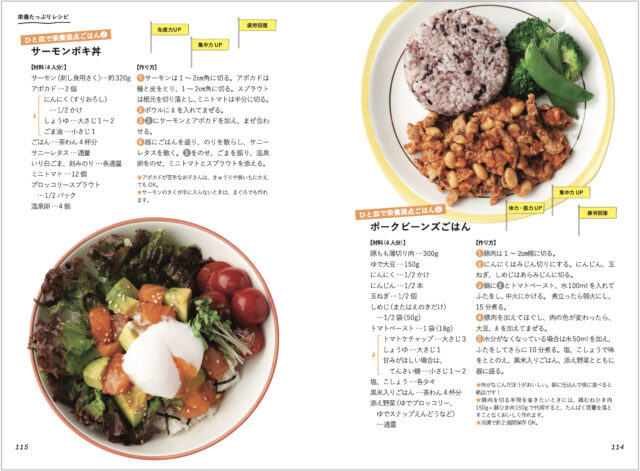

栄養バランスについて悩まれる方が多いのですが、難しく考える必要はありません。まず基本になるのは、ご飯とたんぱく質。この2つがそろっていることが第一歩です。次のステップは、そこに野菜をひとつでも加えること。たくさんでなくても大丈夫。ご飯+たんぱく質(肉・魚・卵など)+野菜や海藻、この3つがそろえば、私は「合格!」と伝えています。

さらに一歩進めるなら、たんぱく質の量を子どもの片手の手のひらサイズで考えてみてください。それだけで十分、栄養バランスのとれた食事になります。

少食な子への向き合い方

「少食で全然食べてくれない」という悩みは、親にとって大きな心配ごとのひとつですよね。いきなり「この量を食べなさい」とどんと出すよりも、いつもの量に“ひと口だけ”プラスすることから始めるのがポイントです。特に増やしたいのはたんぱく質。なぜなら、体が食べ物を消化するために必要な「消化酵素」は、主にたんぱく質から作られるからです。少しずつでもたんぱく質を摂って、体を消化しやすい状態に育てていくことが大切です。

野菜が苦手な子には、ちょっとした工夫を

野菜が苦手なお子さんには、まず食べやすいものからトライしてみましょう。かぼちゃやブロッコリー、トマトなどは比較的受け入れやすい野菜があれば、そこから少しずつ広げていければOKです。

それでも野菜から十分に栄養がとれないときは、別の食材から補うのもひとつの方法です。たとえばビタミンCならベリー類から摂れますし、ほうれん草の代わりにわかめを使えば、不足しがちなミネラルを補いやすくなります。カットわかめをお味噌汁やサラダに加えるなど、ちょっとした工夫をプラスすればいいのです。

秋から準備!冬に向けた栄養ポイント

秋は、冬に向けて体をしっかり作る大切な時期です。冬は寒さが厳しく、日照時間も短いため、免疫やメンタルが不安定になりやすくなります。そのため秋から準備しておくことが大切で、特に意識したいのは炭水化物とビタミンです。炭水化物は体を温め、エネルギーを補給するために重要です。また、ビタミンDは体に蓄積するのに長い時間がかかるため、秋からしっかり摂っておくと冬の免疫やメンタルの安定に役立ちます。魚介類などビタミンDを多く含む食材を取り入れ、冬に向けて元気な体を作っておきましょう。

栄養を意識した食材・調味料の選び方

子どもの食事では、食材や調味料から少しでも栄養を摂れることを意識することが大切です。まず、食材はできるだけ新鮮なものを選ぶのが基本。産直や地元で作られた野菜・魚・卵などのほうが栄養価が高くなります。

調味料は、発酵食品を取り入れるのがおすすめです。醤油や味噌、お酢など、昔ながらの作り方で作られたものは、発酵によりビタミンB群が増えるなど、栄養面でも優れています。選ぶ際は、原材料が5つ以下で、カタカナの文字が多く入っていないものを目安にすると、ビタミンBやマグネシウム、アミノ酸なども摂取しやすくなります。また、エネルギー補給を考えると、糖質オフやカロリーハーフなどの加工食品はあまりおすすめできません。

忙しい毎日でも簡単!時短で栄養チャージ

常備しておくと便利な食材

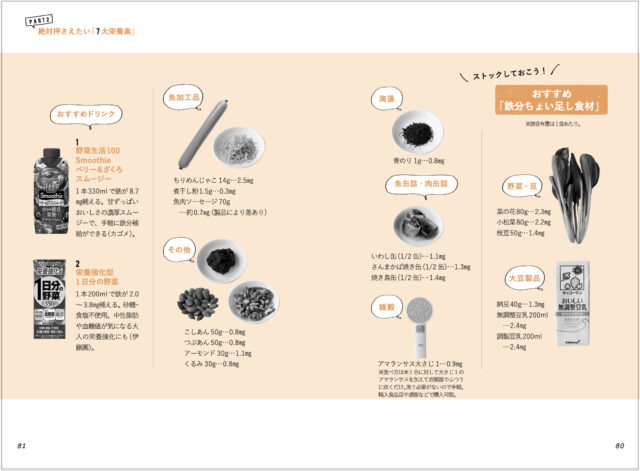

私がいつもストックしているのは、ツナ缶、卵、ミートボール。そのまま食べられるものが多いので、朝食もパッと用意できて便利です。ちりめんじゃこ、納豆、豆乳もわが家の定番で、栄養がたっぷり。子どもの体作りや健康の土台をしっかりサポートしてくれます。忙しい朝でも、この食材があれば無理なく栄養を補えます。

お惣菜にひと工夫!わかめで栄養プラス

お惣菜や冷凍食品に頼ることもありますが、ちょっとした工夫で栄養をプラスできます。おすすめはわかめ。塩蔵でも乾燥でもOKです。わかめには、お惣菜や冷凍食品で不足しがちなマグネシウムが豊富に含まれています。

マグネシウムが不足すると、肌荒れやメンタルの不安定、食欲の暴走、筋肉の張りや体の痛み、リラックスできずイライラしやすくなる…などの影響が出やすくなります。だから、わかめをプラスするだけでも栄養バランスのサポートになると意識しています。

無理せず栄養、家族みんなで笑顔に

栄養のことを考えるとつい難しく考えがちですが、ご飯とたんぱく質に野菜が1種類でも組み合わさっていれば十分です。頑張りすぎず、無理なくできることから取り組んでください。

食事は子どもへの愛情表現でもあります。「あれも摂らなきゃ」と眉間にしわを寄せて作るのではなく、栄養だけにとらわれず、「子どもにこれを食べてほしいな」という気持ちで用意することが大切です。親御さんも楽しみながら食と向き合えば、家族みんなが笑顔になれる時間になります。

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/やまさきけいこ

※記事中のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります