運動神経って遺伝?親の関わり?理学療法士が教える体の土台づくりのコツ

はじめまして。オンライン運動教室「へやすぽアシスト」で、これまで1000人以上のお子さんの運動や発達をサポートしてきた理学療法士のまさやコーチです。過去には東京2020パラリンピックで車椅子フェンシング ベラルーシ代表選手のサポートも行ってきました。

運動の苦手さや日常での困りごとをたくさん解決してきた経験を活かし、「&あんふぁん」をご覧のみなさんのお子さんの「運動」や「日常」に関する悩みや不安を、少しでも前向きに解決へと導けるよう、わかりやすくお伝えしていきます。

「運動」や「日常」に関する悩みや不安ありませんか?

日々、親御さんからこんな声をいただきます。

「うちの子、運動神経が悪いのでは…?」

「私のせいかもしれない」

そんなふうに感じて、不安になる方はとても多いんです。でも、安心してください。運動神経は”遺伝や才能”だけで決まるものではありません。

未就学児から小学3年生までのお子様は、様々な経験から運動能力が上がりやすい時期(ゴールデンエイジなど)と言われています。ただし、環境や経験の積み重ねによって、どの年代のお子様の運動神経も伸びていきます。

その理由を解説していきます。

運動神経を伸ばすカギは「体の土台づくり」!

「走るのが遅い」

「縄跳びができない」

運動というと、どうしても“結果”ばかりに目が行きがちです。でも実は、その結果を支えているのは 見えない土台=体の基礎 なんです。

子どもの体や心の発達は「ピラミッド」や「家づくり」に例えるとわかりやすいかもしれません。下の土台がしっかりしていないと、どんなに上に積み上げてもグラグラしてしまいますよね。運動も同じで、まずは“体の土台”を整えることがとても大切なんです。

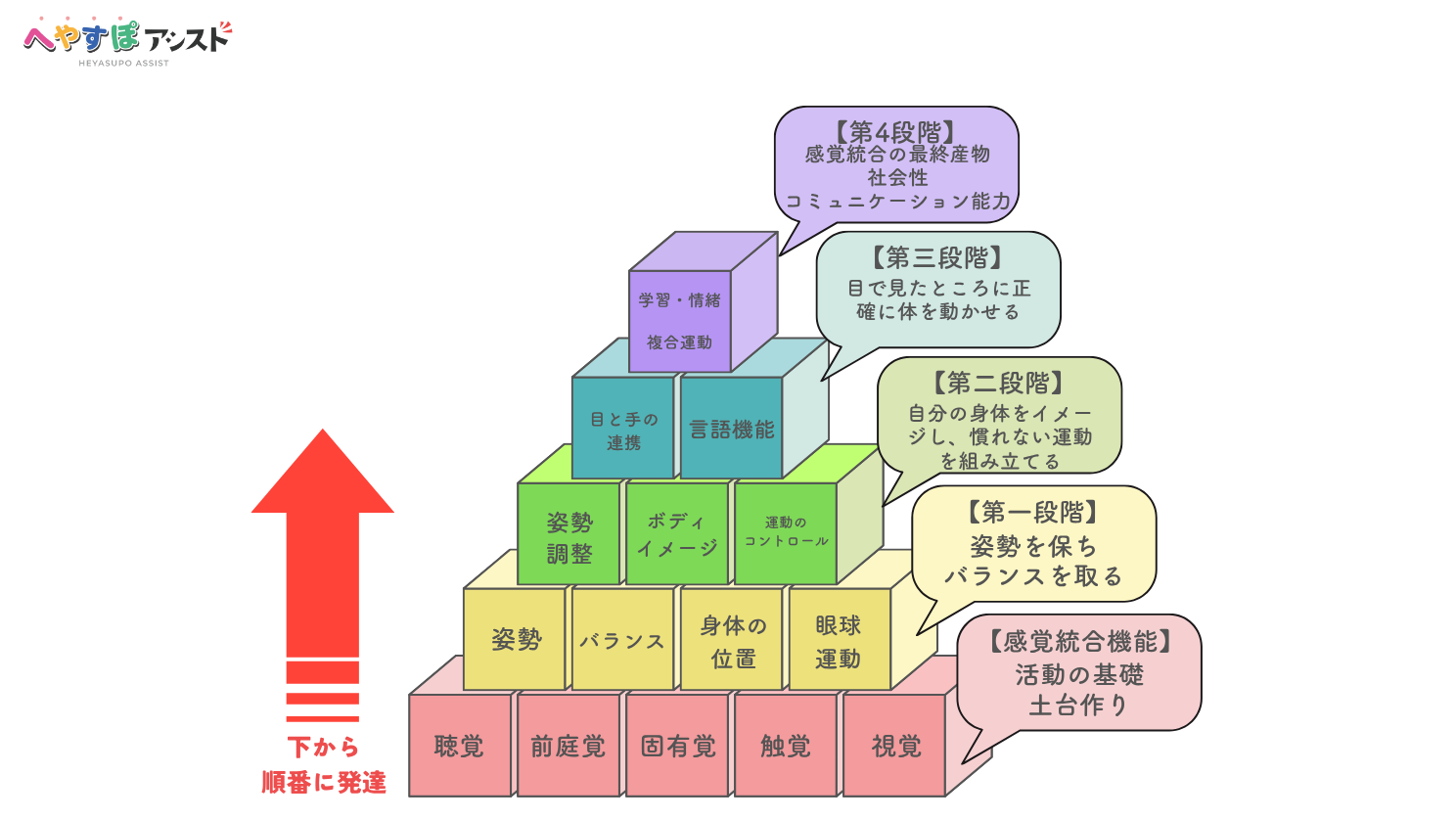

体の土台を整える「発達のピラミッド」とは

体の土台を整える「発達のピラミッド」

図は、発達のピラミッドのイメージです。

1.一番下には「感覚の土台」(自分の体の位置を知る感覚=固有感覚、バランスをとる感覚=前庭感覚など)

2.その上に「姿勢や体幹の安定」

3.さらにその上に「かけっこ」「縄跳び」などの運動スキル、「学習スキル」「コミュニケーション」

こうして順番に積み重なった先に、走る・跳ぶといった動きをスムーズにできるようになるんです。

感覚の土台があるからこそ、その上に「姿勢の維持」の方法がわかります。さらに「手先の器用さや学習スキル」へとつながっていきます。

つまり、走る・跳ぶといった“運動”は、下の土台がしっかりしてこそ育つものなんです。

運動の土台となる「感覚統合」 とは

ここで大事になるのが 「感覚統合」 という考え方です。

これは、遊びや生活の中で

- バランスをとる

- 物を持ち上げる

- 手足を同時に動かす

といった経験を積み重ねることで、日常生活で感じる様々な感覚の処理が上手にできるようになります。それが実際の行動に反映できるようになり、「動きやすい体」をつくっていくというプロセスになります。

たとえば、滑り台を滑る・ブランコをこぐ・段ボールを押す。こうした一見シンプルな遊びの中で、子どもは運動を通して感覚を統合し、運動の土台を築いているのです。

では、なぜ今の子どもたちは「体の土台」が育ちにくいのか?

昔は、日常の中で自然に体を動かす機会がたくさんありました。

木登り、鬼ごっこ、川遊び――。こうした遊びの中で、様々な感覚の経験をすることができ体幹やバランス感覚など“感覚の土台”が自然と育っていったのです。でも現代では、

- コロナ禍による外遊びの制限

- ゲームやデジタル機器の普及

- 地球温暖化で夏の外遊びがしにくい環境

といった社会的な要因が重なり、子どもたちが「からだを自由に動かす機会」が大きく減っています。

今の10歳の子どもは、30年前の5歳の子どもと同じ体力!?

つまり、運動神経の土台が育ちにくいのは、社会全体の課題であり、決して親御さんのせいではありません。

だからこそ、今の時代は意識して“体の土台づくり”をしてあげることが大切なんです。

おうちでできる「環境の工夫」

運動神経を伸ばすからといって、特別な練習や道具を用意する必要はありません。まずは おうちの中で「体を使える環境」 をつくってあげましょう。

おうちの中で「体を使える環境」 をつくる方法

(おうち遊びで環境設定する方法例)

・お菓子の設置場所を少し高い所にしたりなど、背伸びする環境を作る

・椅子や机の高さを合わせて「正しい姿勢」をとりやすくする

・壁にテープを貼って、線の上を歩く遊びができる環境を作る

こうしたちょっとした工夫で、子どもの「動きたい!」が自然に引き出されます。

運動は“ながら”で育つ!

忙しい毎日、運動の時間をわざわざ作るのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、家事や生活の中で運動を取り入れることです。

お手伝いをしながら鍛える方法

(お手伝い内容と鍛えられる能力の例)

・洗濯物を運ぶ → かごを抱えて歩くことで体幹とバランス感覚UP

・雑巾がけ → 全身を使って腕・足・体幹を同時に鍛えられる

・台拭きや掃き掃除 → リズムよく繰り返す動作で協調運動の練習に

「お手伝いをしながら鍛える」スタイルなら、無理なく続けられます。

ただ、もし、時間を少しでも運動の時間をとることができそうでしたら動画のような家がピカピカになりながらも、姿勢維持やどの運動にも必要な体幹を鍛えるのにおすすめな運動を取り入れてみてください。

がんばる親御さんへお伝えしたいこと

「うちの子の運動神経、大丈夫かな?」と感じても、それは自然なことです。

運動神経は才能や遺伝だけで決まるのではなく、日々の体験の積み重ねで育っていきます。ただ、少しでも気になる方は日常の中で「体を動かす環境」と「ちょっとした工夫」を取り入れていただき、発達の土台を育てる為の環境を作ってみていただけるとうれしいです。

親御さんには子どもが安心して体を動かせる環境をつくることを是非気にかけていただきたいと思っております。

小さな体験の積み重ねが、未来の大きな力へとつながっていきます。

ライター

「へやすぽアシスト」代表コーチ/理学療法士 まさやコーチ

これまで1000人以上の子どもを対象に、延べ3000回以上の運動・発達支援を実施。特に、発達が気になる子どもや運動が苦手な子どもへのサポートに力を入れ、「できた!」という成功体験を積み重ねる指導を大切にしている。

東京パラリンピックではドイツ・ベラルーシ代表選手のトレーナーを務めるなど国際的な経験も持つ一方、現在はオンライン運動・発達支援サービス「へやすぽアシスト」の代表コーチとして、レッスンを通じて、全国の親子に「遊びながら育つ運動の楽しさ」を届けている。 株式会社フレーベル館の月刊保育絵本『キンダーブック2』(3・4歳児向け)で運動あそびコーナーを監修。さらに2025年4月号からは、明治図書出版『特別支援教育の実践情報』にて、「学びの土台を育む運動あそび」の1年間の連載を担当。