縄跳びができないのは「運動神経の差」ではない!理学療法士が教える上達のカギは「縄跳びを使わない運動」

こんにちは!オンライン運動教室「へやすぽアシスト」で、これまで1000人以上のお子さんの運動や発達をマンツーマンでサポートしてきた理学療法士のまさやコーチです。理学療法士として身体の動きや発達段階を分析し、子ども一人ひとりに合った「上達のメソッド」をつくることを得意としています。

今回の記事では、1000人以上の子どもたちを見てきた経験から、縄跳びが苦手な子に共通する「つまずきの原因」を分析し、誰でも確実に上達できる方法をお伝えします。冬に向けて、園や学校で縄跳び練習が増えてくる時期。ぜひお子さんのサポートに役立ててくださいね。

「うちの子だけ跳べない…」そんな悩みに隠れた発達のサイン

冬に向けて、園や学校で縄跳び練習が増えてくる時期ですよね。でも実際は、

「全然跳べない…」

「リズムが合わない…」

「縄に引っかかってばかり…」

そんな姿を見て、心配になる保護者の方も多いのではないでしょうか。冬休みには縄跳びカードの宿題も出て、できないことで子どもが自信を失ってしまうのを見るのはつらいもの。「教え方がわからない」「子どもをみているとイライラしてしまう」そんなお悩みをよく耳にします。

でも安心してください。この記事を読んでくださっている皆さんにぜひ知ってほしいことがあります。それは、縄跳びが苦手なのは練習不足ではなく、発達の段階に理由があるということです。

縄跳びができないのは「不器用だから」じゃない。体と感覚の発達に合わせた工夫がカギ!

子どもの体や脳の発達の仕組みを踏まえると、上達のヒントはしっかり見えてきます。そして先に最大のポイントをお伝えすると、縄跳び上達のカギは、「縄跳びを使わない運動」にあります。

「縄跳びがうまくなるのに、縄跳びを使わない?」と少し不思議に思うかもしれません。でも、この一見矛盾しているように見えるポイントこそが、上達への最短ルートなんです。

実際に、発達の段階に合わせた運動を取り入れることで、小学1年生で縄跳びが1回しか跳べなかったお子さまが、わずか1ヶ月半で100回連続で跳べるようになったり、ADHD・ASDの特性を併せ持つ5歳のお子さまが、たった7ヶ月で26回連続で跳べるようになった事例もあります。

縄跳びは、子どもにとってはとても複雑な運動

縄跳びって、大人から見ると簡単そうに見えますが、実は子どもにとってはとても複雑な運動なんです。

手で縄を回しながら、タイミングよくジャンプして、同じ場所に着地する。体と脳がスムーズに連動していないと、うまくいかない動きなんです。

だからこそ、「うちの子だけ跳べない…」と焦る必要はありません。縄跳びが苦手なのは、発達の途中であるサイン。少しずつ発達の土台となる基礎的な感覚を育てていけば、跳べるようになります。

「発達の土台」の整え方については、前回の記事で詳しく紹介しています。

縄跳びが楽しくなる!3つのタイプ別の練習ステップ

縄跳びが跳べないと一言で言っても、実はいろんなタイプがあるんです。縄跳びがうまく跳べない理由は、運動神経の差ではなく、体の発達段階に関係しています。

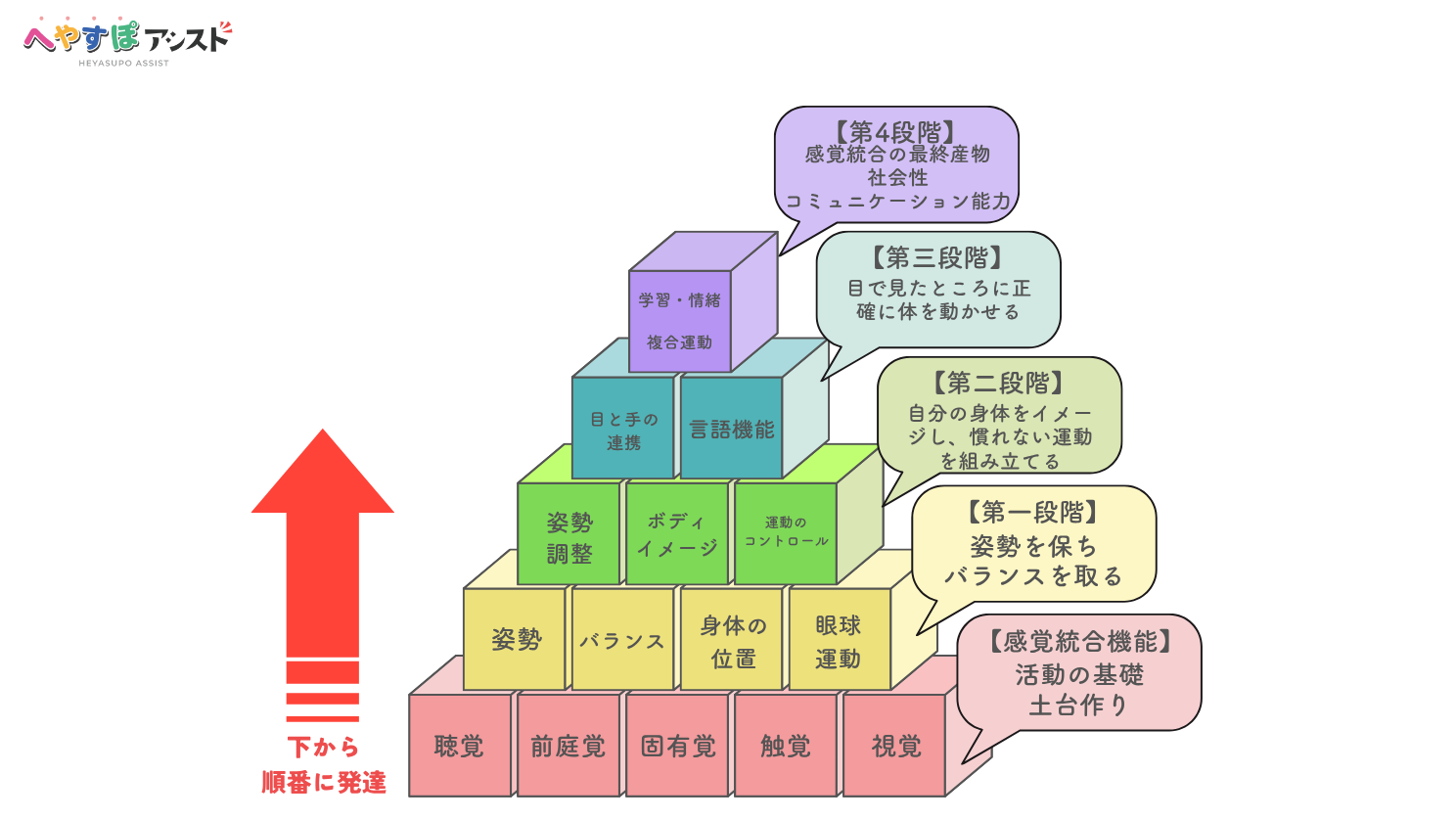

下の図は、体と感覚の発達をピラミッドで示したもの。今回紹介する3タイプの練習は、このうち第2段階の発達要素を育てるものです。縄跳び上達に向けてどんな練習をしていくとよいか、3つのタイプ別に解説していきます。

縄跳びが苦手な子の3つのタイプ

1つ目は、手と足のタイミングが合わないタイプ

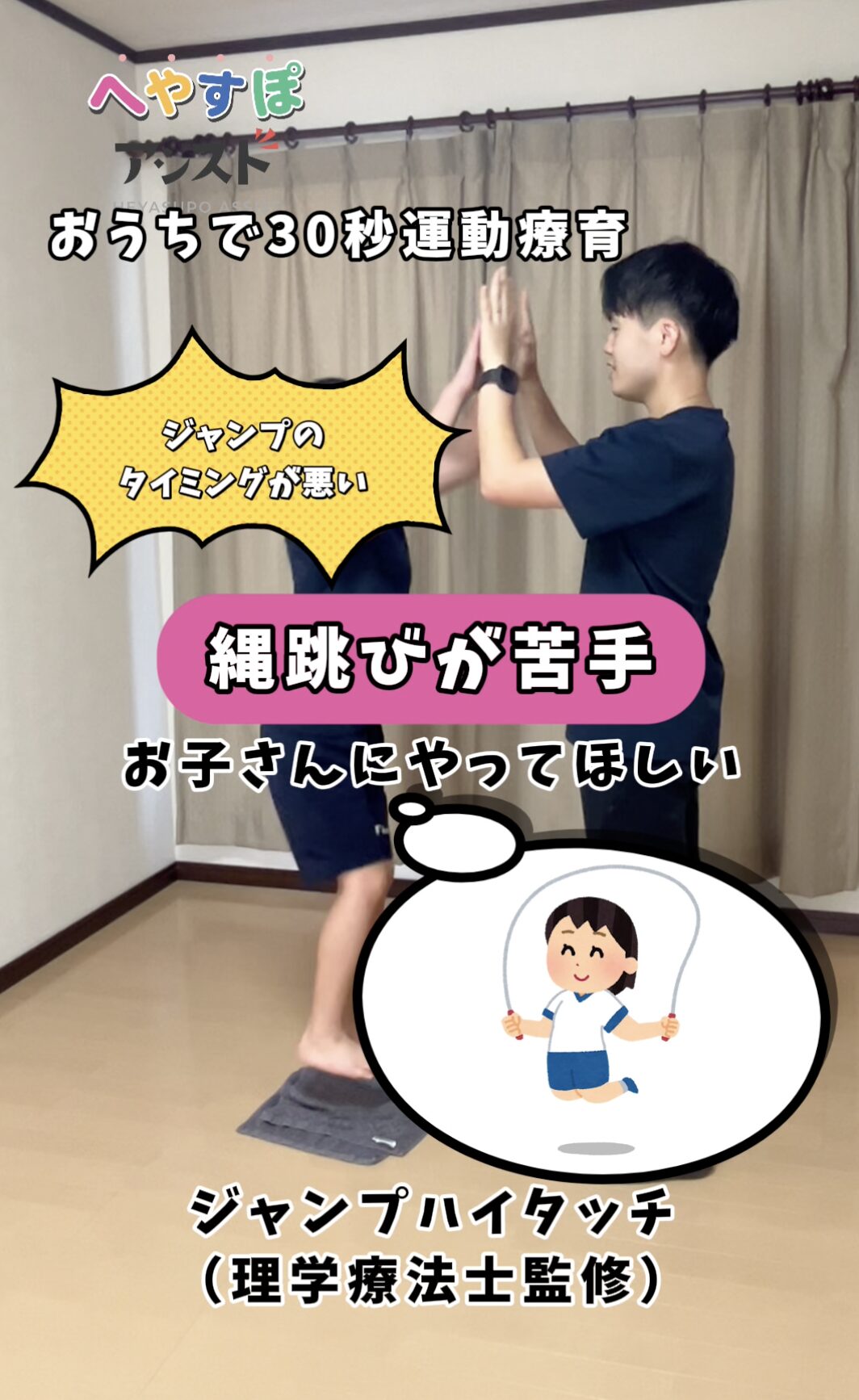

これは、手足の複数の動きを同時にコントロールする協調運動がまだ育ちきっていないサインです。オススメは、縄を使わず「ジャンプ+ハイタッチ」の練習。

・まずは「ジャンプだけ」「手を叩くだけ」からスタート

・慣れてきたら「ジャンプして手を叩く」を同時に行ってみましょう。

体を動かすリズム感が育ち、タイミングをつかむ力が上がります。手と足のタイミングが合わないタイプは、「発達のピラミッド」の体の動きをコントロールする力(運動のコントロール)を鍛えることがポイントです。

2つ目は、同じ場所で跳べないタイプ

これは、ジャンプしながらバランスを取る「動的バランス」の発達が関係しています。オススメは、床にタオルを一本置いて行う「前後ジャンプ」練習をしてみましょう。ポイントは、速さよりも一定のリズムで跳ぶこと。

これを繰り返すことで、バランス感覚と体の位置を感じる力(=固有感覚)が鍛えられます。同じ場所で跳べないタイプは、姿勢を保ちながらバランスを取る力(姿勢調整)を鍛えることがポイントです。

3つ目は、縄を上手く回せないタイプ

これは、縄の重さや手の感覚がつかめていなかったり、背中側の空間イメージ(見えない部分の感覚)が弱いことが原因になっていることが多いです。そこでオススメなのが「タオル縄跳び」の練習。

フェイスタオルの端を結んで少し重くし、実際の縄のように回すだけ。当たっても痛くなく、縄を回す感覚を自然に身につけられます。

縄をうまく回せないタイプは、自分の体の位置や動きをイメージする力(ボディイメージ)を鍛えることがポイントです。

こうした運動を通して感覚の土台を育てることで、結果的に縄跳びに必要な「体の準備」を整えることができます。つまり、縄跳びを使わなくても縄跳びが上達するんです。そしてうれしいことに、縄跳びで育った体の使い方は、かけっこやボール投げなど他の運動にも良い影響を与えていきます。

親御さんにお伝えしたいこと

縄跳びの上達は、「たくさん練習すること」よりも、体の発達に合った工夫をすることが大切です。焦らずに今回紹介したような遊びを取り入れながら、少しずつ「できた!」を積み重ねていきましょう。

できることが増えていくたびに、体も心もぐんと伸びていきます。親子で楽しみながら、無理のないペースで進めていきましょう。

ライター

「へやすぽアシスト」代表コーチ/理学療法士 まさやコーチ

これまで1000人以上の子どもを対象に、延べ3000回以上の運動・発達支援を実施。特に、発達が気になる子どもや運動が苦手な子どもへのサポートに力を入れ、「できた!」という成功体験を積み重ねる指導を大切にしている。

東京パラリンピックではドイツ・ベラルーシ代表選手のトレーナーを務めるなど国際的な経験も持つ一方、現在はオンライン運動・発達支援サービス「へやすぽアシスト」の代表コーチとして、レッスンを通じて、全国の親子に「遊びながら育つ運動の楽しさ」を届けている。 株式会社フレーベル館の月刊保育絵本『キンダーブック2』(3・4歳児向け)で運動あそびコーナーを監修。さらに2025年4月号からは、明治図書出版『特別支援教育の実践情報』にて、「学びの土台を育む運動あそび」の1年間の連載を担当。