授業についていけないとき、どうする?家庭でできる学習サポートのコツを紹介

「授業について行けない焦りから、イライラして困っている」という相談をいただくことがあります。今回は、スクールカウンセラー、発達凸凹コンサルタントの立場から、家庭でできる学習サポートの方法についてお伝えします。

よくある学習の困りごと

学年が上がり、学習内容が難しくなってくる「授業についていけない」「宿題に時間がかかって困っています」という声をよく聞きます。

詳しく聞いてみると、勉強への焦りや苦手意識がストレスとなり、忘れ物が増える、「疲れた」「嫌だ」が口癖になる、ゲームやタブレットの時間が増える、気持ちの切り替えがしづらくなる、友だち関係のトラブルが増えるなど、他の困りごとに発展しているケースもあります。

学習の困りごとが、日常生活にまで影響を与えてしまう…となると、「どこから立て直せばいいのだろう」と悩んでしまいますよね。

楽しく学習に取り組むためのポイント

「勉強に苦手意識を持ってほしくない」「できれば、楽しみながら学んでほしい」という希望と、「学習の遅れを出してはいけない」「出された宿題は終わらせなければ」と焦る気持ちがぶつかってしまうことってありますよね。

ここで親が必死になり、家庭学習や宿題を無理じいしてしまうと親子関係にも悪い影響が出てきます。学習をサポートするときのコツは、誰もが本来持っている、知りたい、学びたい、やってみたいという知的欲求にアプローチすることです。

楽しく学習に取り組んでもらうためには、子どもの好奇心やレベルをよく観察し、合う方法を見つけることが大切になるのです。そのポイントを3つにまとめてみました。

- 視覚化し、見てわかる環境をつくる

- スモールステップで成功体験を積む

- ルーティン化で安心できる流れをつくる

少し詳しく解説します。

視覚化して、スモールステップをつくる

学習に取り組む前段階として、情報を視覚化し整理することから始めると目標を立てやすくなります。情報の視覚化とは具体的に3つあります。

①子どもの感情や考えを書き出す

②学習内容を細かく書き出す

③1日のスケジュールを書き出す

次に、どうやって視覚化するか、その取り組み方について紹介します。

視覚化①子どもの感情や考えを書き出す

子どもの感情、特に「勉強や宿題をやりたくない気持ち」にフォーカスし、感情を出し切ってもらい書き出します。その流れは…

- 宿題をやりたくないとき、本人が言っている言葉を大人が書き出す

- 感情を絵に描いて、どれが当てはまるか選ばせる

- 落ち着いてきたら「どうなったら最高か」を聞いて書き出す

- 今の感情(絵)を選ばせる

- 今からどうするか、一緒に考える

書き出すときは、裏紙でもノートでもなんでも構いません。大切なことは、子どもの気持ちに共感しながら取り組むことです。子どもが感情をうまく言葉にできないと、もどかしく感じるかもしれませんが、声色、表情に気をつけながら本人の得意なことをさせると、落ち着いて考えるきっかけにもなりますよ。

視覚化②学習内容を細かく書き出して、スモールステップにする

次に、「やらなければいけないこと」つまり学習内容(宿題)を見える化して把握します。このとき、学習に取り組むまでの行動も細かく書き出すようにします。計算ドリルの宿題に取り組む場面を想定して、例を書いてみました。

- 計算ドリルを取ってくる

- 筆箱を出す

- 椅子に座る

- 鉛筆を削る

- ママ・パパとハイタッチ

- ①をノートに書く

- ママ・パパと一緒に考える

- ママ・パパとグータッチ

この例を見て「え〜こんなに細かく!?面倒だな」「ドリルをとってくるなんてわざわざ書く必要あるの?」と感じる方もいるでしょう。手間に感じるかもしれませんが、いきなり本題(勉強)に取り組んでもらうのではなく、簡単にできることから始めることが、大切なのです。

一つできたら、花丸でもスマイルでもよいので「できた」のサインを書き、さらに途中にご褒美のハイタッチやグータッチを入れて書いておくとよいです。このように目標を細かく分け、確実に一つ一つクリアしていく方法をスモールステップと呼びます。一つ一つのステップが簡単だからこそ、無理なく取り組むことができ「できた!」と子どもが達成感を得やすくなるのです。

また、「ここまで頑張れば、ご褒美がある」と見える化すると、「頑張ろう」という前向きな気持ちにつながります。ご褒美は「グミを一粒食べる」など、なんでもOKですが、継続しやすいものがおすすめです。ぜひ一度、試してもらいたい方法です。

視覚化③1日のスケジュールを書き出す

やりたくない気持ち、やらなければいけないことを書き出した後は、視野を広く持つために1日のスケジュールを書き出します。

・朝や夜など数時間の区切りでもOK

・子どもに合わせて項目の数を調整する

・いつでも見直しOK

・「宿題」の項目をさらに細かくしたものが、前述の「学習内容を細かく書き出す」になる

1日のスケジュールって、家庭の中でなんとなく流れが決まっていることがありますよね。学校から帰ってすぐに宿題に取り組む家庭があれば、宿題は夜寝る前にする家庭もあります。そういった、流れを見える化することがねらいです。このとき、必ずしも文字で書く必要はなく、イラストなどお子さんのわかる形でつくるのもよいです。

ルーティン化で安心できる流れをつくる

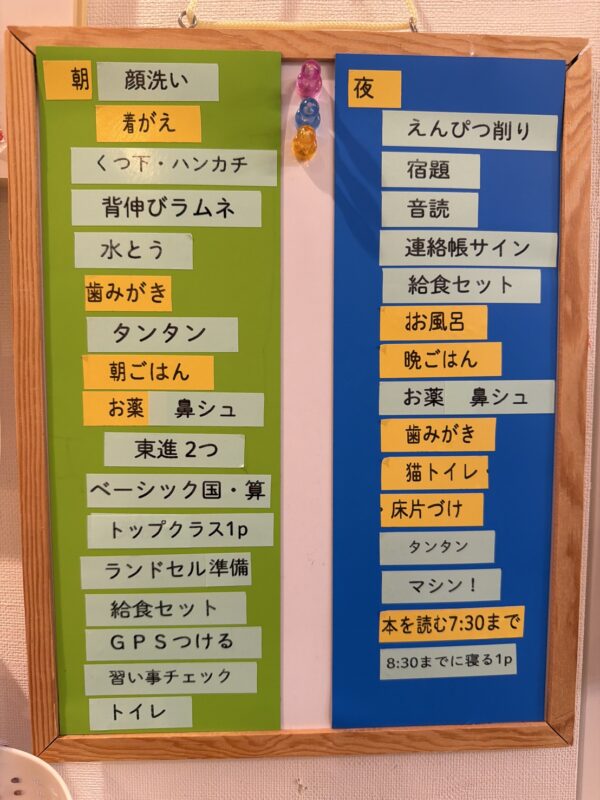

ルーティン化の例

1日のスケジュールを朝と夜に分けたスケジュールボード

この写真は、わが家で使っているスケジュールボード(おしたくボード)です。やることを「見てわかる」ように工夫するだけで、朝のしたくや帰宅後の流れをルーティン化することができるのでおすすめです。

各教科でできる工夫

このほかにも、教科ごとに取り組みやすくする工夫があるので、紹介します。

漢字

・マスを大きくする

・絵描き歌のように、歌いながら書く

・壁にイラストと漢字を貼る

音読

・録音して音読する前に、前日の録音を聞く(ビフォー・アフターを聞く)

・サインに子どもの好きなイラストを描く

計算

・具体物を使って、手で操作する

・イラストにする

・裏紙、らくがき帳を思いっきり使う

文章題

・数字にマルをつける

・キーワードに線を引く

・イラストにする(棒人間でOK)

・4コマ漫画にする

子どもが「苦手」と感じたり勉強に苦戦しているときはその「つまずき」に注目してみると、解決のヒントが隠れています。

また、漢字の覚え方や、問題の取り組み方には人それぞれ合う・合わないがありますよね。「こんなふざけた方法でいいの!?」「変な語呂合わせで覚えられるの?」と感じる方法が、やる気を高めてくれることもあります。

子どもに合う楽しく取り組める方法を試行錯誤し、「子どもも私もレベルアップしてる」と感じてもらえたらうれしいです。

ナビゲーター

担当カテゴリー

子どもの健康・発達

公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい

大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。

「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。

一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。