ストレスなく寝かしつけをしたい!最新の脳科学でわかった寝かしつけメソッドを専門家が解説

子どもの健やかな成長に欠かせない睡眠。だからこそ、ママ・パパにとって悩みが多いのが「寝かしつけ」です。親子共にストレスなく寝かしつけできる方法を、脳科学から親子関係について研究する黒田先生に聞きました。

※この記事は小学館「ベビーブックFirst 2026冬号」の内容を掲載しています

ほとんどの哺乳類は親と一緒に寝ている

ほとんどの哺乳類の赤ちゃんは親と密着して寝ています。これは生存戦略のひとつです。赤ちゃんは寝ている間におっぱいを吸うことができ、親は子を危険から守ることができます。一方で人類は、欧米では別室寝が、アジアやアフリカでは添い寝が一般的です。

どこで生まれた赤ちゃんも、育っていく中でどちらにも適応できるようになっていますが、生まれたばかりの赤ちゃんは現代社会に適応しておらず、動物に近い本能を持っています。そのため、親のそばでくっついて寝たいという欲求があります。

寝ている間にも親子の愛着関係が育つ

赤ちゃんは寝ているときも常に親のことを感じています。「困ったときに親が必ず助けてくれる」という信頼が、寝ている間にも親子の愛着関係を育みます。

赤ちゃんの健やかな睡眠は、赤ちゃんにとって大切ですが、それ以上におうちの人にとっても重要です。なぜなら、赤ちゃんは夜寝られなくてもお昼寝でカバーできますが、おうちの人はそうはいきません。寝かしつけのストレスや夜泣きによる睡眠不足は、おうちの人の心身の健康を悪化させるおそれがあります。ご自身のためにも、睡眠や寝かしつけについて知ることが大切なのです。

こんなお悩みありませんか?

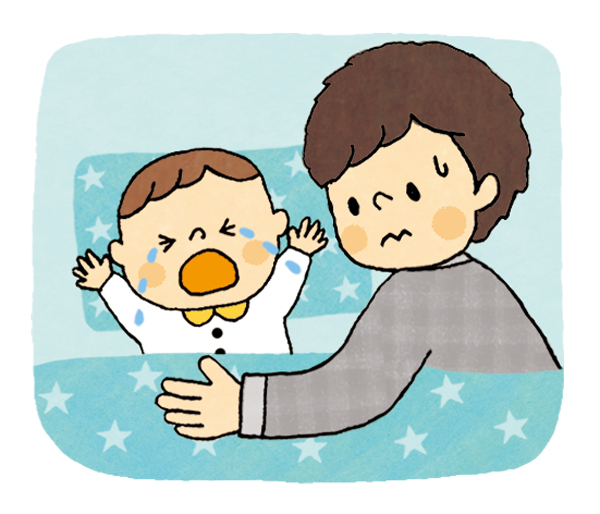

寝たと思ってベッドに置くと泣く

抱っこやおんぶで寝かしつけ。苦労してやっと寝た! と思い、そっとベッドに置こうとしたら……置いた瞬間に、号泣! また最初からやり直し……。

ママが寝かしつけないと泣いてしまう

パパが寝かせようとすると、ずっと泣いている! こんなに泣かれたら親として否定されているようで心が折れそう……。

夜泣きで何度も起こされる

突然始まった夜泣き。泣くたびに起きて抱っこして、寝たと思ったら20分くらいでまた夜泣き……。毎晩この繰り返し。寝不足だし限界!

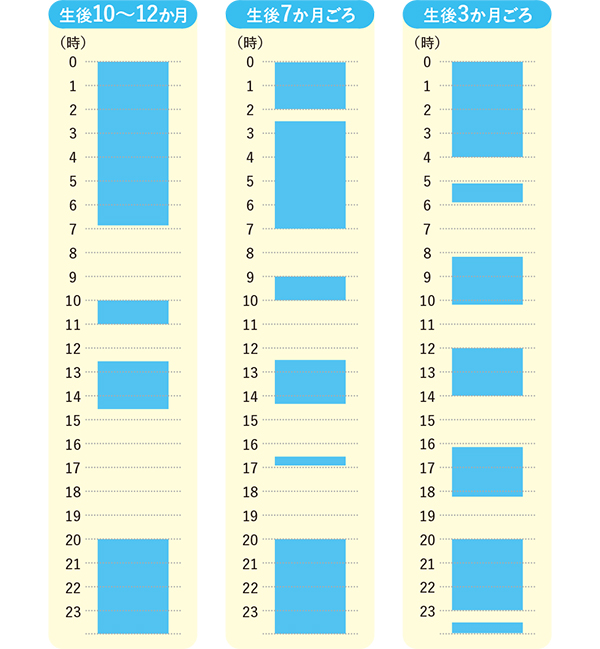

0歳から2歳までの睡眠スケジュール

成長と共に睡眠のスケジュールが変化していきます。今の月齢での睡眠スケジュールの目安と、成長に伴いどのように変化していくのかを把握しておくと、育児が楽になります。

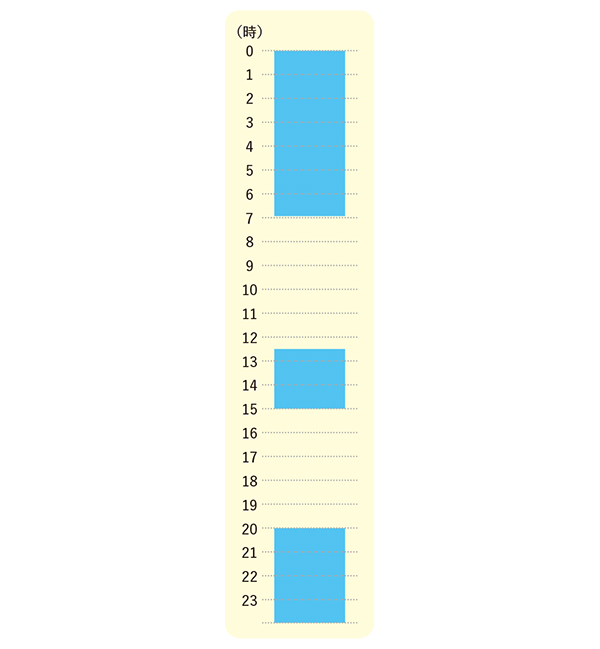

0歳児の睡眠スケジュール

生まれてすぐの赤ちゃんは昼と夜の区別がついていないため、寝たり起きたりを繰り返します。眠りが浅く、少しの物音でも目を覚まし泣いてしまうので、「やっと寝たと思ったのにインターホンの音で起きてしまった!」という経験をされる方も多いかもしれません。

3~4か月ごろからだんだんと昼間起きている時間が長くなり、「朝起きて夜眠る」というメリハリができてきます。7か月ごろになると昼寝は午前と午後の1回ずつ。それ以降は、夜泣きがピークになる一方で、夜はまとめて寝られるようになってきます。

◼︎睡眠時間(あくまでも目安です)

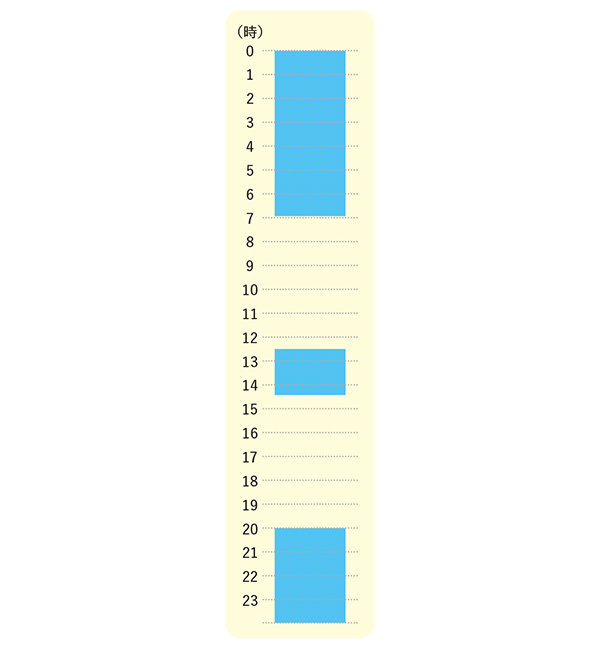

1歳〜1歳4か月の睡眠スケジュール

◼︎睡眠時間(あくまでも目安です)

1歳5か月〜2歳の睡眠スケジュール

午前の昼寝がなくなる子が増えてきます。お昼寝は2時間程度を目安にして、遅くても15時までには切り上げること。お昼寝から起きる時間が遅くなると、夜寝られなくなって朝起きるのが遅くなり、午前中の活動が減ってお昼寝が遅くなる、という悪循環になってしまうので注意しましょう。

夜の寝つきが悪くなってきたら、お昼寝の時間を30分短くするといいでしょう。

最新の研究でわかった! 寝かしつけ最新リポート

寝かしつけには、抱っこやおんぶ、ゆりかごや添い寝など、さまざまな方法が用いられてきました。理化学研究所の国際共同研究グループでは、泣き止み・寝かしつけを科学的に研究し、歩くペースでゆらすことが泣き止み・入眠に効果的であることを見つけて 2013年と2022年にそれぞれ論文を発表しました。寝かしつけや泣きぐずりに悩むおうちの人のストレスを軽減させることが期待できる最新の研究結果を報告します。

監修:医療法人社団 昌仁醫修会 瀬川記念小児神経学クリニック 理事長 星野恭子先生

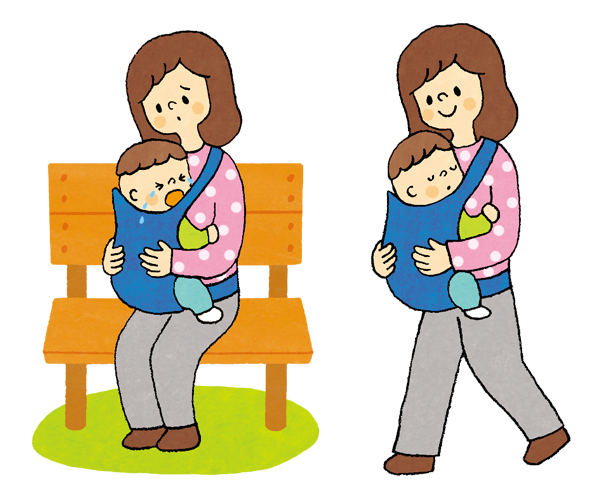

①「抱っこ+歩く」が最強!

国際共同研究グループが、生後7か月以下の赤ちゃん21人とその母親の協力のもとに行った研究で、赤ちゃんが泣いているときに母親が抱っこして5分間連続で歩くと、泣きやむだけでなく約半数の赤ちゃんが寝つくことを発見しました。

これは「輸送反応」という本能的な反応によるものです。野生動物の子どもは、移動中に暴れたり泣いたりすると危険であるため、親に運ばれる際におとなしくなる本能があります。

その際のポイントは、「密着」です。赤ちゃんの足を広げて抱っこし、頭からお腹、太ももの内側までぴったりと大人の体にくっついているのが理想です。

② ポイントは一定のリズムで歩くこと

密着してただ抱っこしているだけでは効果はありません。抱っこして座っていても泣いてしまうでしょう。大切なのは「歩く」ことです。1秒間に2歩程度で小刻みに、一歩の幅は小さく、小股で歩くのが効果的です。スピードは、童謡の『うさぎとかめ』のテンポを目安に、赤ちゃんが上下方向に振動することを意識し、一定のリズムで歩きます。

この際、腕で抱っこをしても、抱っこひもを使っても、どちらでも構いません。また、家の中でも屋外でも構いませんが、屋外では交通や段差に注意し、家の中では床に置いてあるものや家具に気をつけて、転ばないようにしましょう。折り返しよりも大きな円を描くように歩くと、ペースと方向を変えずに歩き続けることができます。

③「背中スイッチ」の正体は

「背中スイッチ」についての研究で、ベッドに置いて起きてしまった子と、眠り続けられた子の何が違っていたを調べたところ、起きてしまった子は眠りに入ってから平均3分程度でベッドに置かれていたのに対し、眠り続けられた子は入眠してから平均8分程度待ってからベッドに置かれていたことがわかりました。

赤ちゃんは、眠り始めてすぐは浅い睡眠状態にあり、5~8分間ほど待つと、より深い睡眠の段階に入るため、起きにくくなると考えられます。また、赤ちゃんが泣くのは「ベッドに置かれた」からではなく、「お腹が離れた」から。浅い眠りの状態で密着状態から分離されたことで覚醒し、泣いてしまいます。実は「背中スイッチ」ではなく「分離センサー」が働くのです。

寝かしつけをマスターしよう!

お子さんの健やかな成長とおうちの人の心身の健康のために、スムーズな寝かしつけがとても重要です。寝かしつけをマスターするための4つのポイントを紹介します。

POINT1 生活リズムを整える

スムーズな寝かしつけのために何よりも大切なのは、生活リズムを整えることです。特に大事なのは「朝の光」なので、朝早く起きること。起きるのが遅いとお昼寝が遅れ、就寝時間も遅くなり、寝かしつけるまでに時間がかかります。朝はできれば7時までに起こし、起きたらすぐに朝日を浴びましょう。家の中に差す太陽光でも構いません。朝、太陽の光を浴びることで、体内時計が整います。

月齢によって睡眠のスケジュールが異なりますが、なるべく1日1回は外出してしっかりと体を動かす、決まった時間に食事やおやつを摂るなど、日中の生活リズムが睡眠に直結しています。

POINT2 睡眠環境を整える

赤ちゃんが安眠できる環境を整えることも大切です。ポイントは「光と音」「温度」「湿度」です。

光と音:できるだけ部屋を真っ暗にしたほうが眠りは深くなります。寝かしつけの際には寝室のライトを消しましょう。テレビやスマホ、タブレットは光と音の刺激が強いので、寝る直前まで見せるのは避けること。

温度:赤ちゃんは体温調整が苦手です。暑さや寒さで夜中に目が覚めてしまうので、エアコンを使って部屋の温度を管理しましょう。快適な室温の目安は、春・夏は25~27℃、秋・冬は18~ 20℃です。掛け布団を蹴飛ばしてしまう場合は、スリーパーを活用しましょう。

湿度:湿度の管理も大切です。夏場は50~60%、冬場は40~60%を目安に、加湿器やエアコンの除湿機能を活用しましょう。

POINT3 「 ねんねルーティーン」を決める

幼児期以降は、「ねんねルーティーン」も活用できます。寝る前の準備として「必ずこれをする」という入眠儀式を、同じ順番でルーティーン化して毎日行うようにしましょう。たとえば、「お風呂に入る→水分補給をする→歯みがきをする→(トイレに行く)→絵本を読む→一日を振り返るおしゃべりをする→子守歌を歌う」などです。「この通りにやらなければならない」という順番の決まりはないので、ご家族の生活習慣に合ったやりやすい順番を決めるといいでしょう。大切なのは、毎日同じ順番で行うこと。幼児期以降の子どもは順番や秩序に強いこだわりをもつ傾向があるので、パターン化すると効果的です。乳児期から始めるとおうちの方がスムーズにルーティーン化できるでしょう。

できればねんねルーティーンに入るタイミングで部屋を薄暗くし、話す際の声のトーンを落として静かな声で接するようにすると、気持ちが落ち着いていきます。

POINT4 いざとなったら「 抱っこ+歩く」を活用

上記で紹介した「抱っこ+歩く」は効果的な寝かしつけの方法ですが、毎日この方法で寝かしつけるのは大変です。子ども自身が自分で寝る力を育てるためにも、日ごろの寝かしつけは①~③の方法で行いましょう。

たとえば、旅行や帰省で環境が変わった日や、いつも寝かしつけをしているママ・パパが不在の日、体調が悪くなかなか寝つけない日など、いつもとは違う状況でどうしても寝かしつけに苦戦するときには、「抱っこ+歩く」を試してみましょう。

「抱っこ+歩く」での寝かしつけは、泣いていない子よりもぐずっている・泣いている子に効果が高く、緊急時や特別な状況で活躍します。

寝かしつけQ&A

【Q1】乳児と幼児のきょうだいがいる場合の寝かしつけは、どちらを優先すればいいでしょうか?

できれば幼児である上のお子さんを優先させるといいでしょう。乳児である下のお子さんは、夜の就寝が多少遅れたとしてもお昼寝で睡眠時間を取り戻すことができるので、幼児の睡眠リズムを整えることを優先させましょう。新しいきょうだいが生まれると、上の子は「自分に注目してほしい」という気持ちが強くなります。それに応えるという意味でも、まずは上の子の寝かしつけに注力することで、心理的な安定にもつながります。

下の子が1歳を過ぎるときょうだいの生活リズムが合ってきて一緒に寝かしつけできるようになってくるでしょう。

【Q2】ママ以外が寝かしつけをすると泣いてしまいます。パパでも寝かしつけできるようになるにはどうすればいいでしょうか?

実は、寝かしつけで大切なのは技術でなく、「量」です。パパが寝かしつけを成功させるには、パパがたくさん寝かしつけをすること以外にありません。

子どもとの信頼関係は、どれだけ一緒に過ごし、困ったときにそばにいてくれるかによって築かれます。泣いているときこそチャンスです。泣いても諦めないで継続的に寝かしつけを行うことで、徐々に子どもとの信頼関係が深まり、パパでも寝かしつけができるようになるでしょう。「抱っこ+歩く」も活用しながら、諦めずに続けてみてください。

【Q3】授乳しながら寝かしつけ(添い乳)するのが当たり前になっています。問題ないでしょうか?

授乳しながら寝かしつける方法は、生物学的には何万年も行われてきており、ほとんどの哺乳類は今でもそうしている自然な方法です。睡眠薬などの薬やアルコールを摂取していない限り、窒息などに注意していれば、添い乳そのものもがダメであるという根拠はありません。

保育園で添い乳を卒業するように勧められたり、ママが負担に感じるようになるなど、状況によっては別の方法を試してみてもいいですが、どの方法で寝かしつけても大きな問題はありません。

イラスト/くわざわゆうこ デザイン/平野 晶 文/洪 愛舜 構成/ KANADEL

『ベビーブックファースト 2026冬号』の付録はおふろでもお部屋でも遊べる「アンパンマン・コキンちゃん なかよしウィンクおふろにんぎょう」2個セットの完成品

0歳から読める「ベビーブック」の増刊『ベビーブックFirst』の付録はおふろでもお部屋でも遊べる「アンパンマン・コキンちゃん なかよしウィンクおふろにんぎょう」で、2個セットの完成品。

アンパンマンとコキンちゃんのビニール製人形2個セットで、振ると鈴がリンリンなります。ウィンク&おそろいのマフラーはベビーブックオリジナルデザイン。おふろでもお部屋でも遊べるから、いつも一緒にいられます。

本誌は全ページ日本語・英語のW表記で、お子さんの英語デビューにもぴったり!

「ベビーブックFirst 2026冬号」 価格:1500円

この記事は小学館「ベビーブックFirst 2026冬号」の内容を掲載しています