更新 :

「子どもが夢中になる力」を育てるには? 宇宙教育の父・的川泰宣さんが語る、親子の学びと宇宙の魅力

2025年7月、横浜市役所で開催された「ヘーベルメゾン BORIKI えほん箱パーティー2025」では、JAXA名誉教授・的川泰宣さんによるトークショーが行われました。子育て共感賃貸住宅「BORIKI」の取り組みの一環として開かれた本イベントは、絵本や宇宙をきっかけに、子どもの成長や親子の関わりを見つめ直す機会となりました。今回は、夢中になる力の育み方や子どもとの接し方について、的川さんにお話を聞きました。

「ヘーベルメゾン BORIKI えほん箱パーティー2025」

「ヘーベルメゾン BORIKI」が主催した本イベントは、絵本を通じて親子のコミュニケーションを深め、子どもの成長を促すことを目的に開催されました。初日には、「宇宙教育の父」として知られる的川泰宣さんを招き、親子で宇宙や夢を語り合うトークショーを実施。絵本やお絵描きによる交流を通じて、子どもの想像力や社会性を育む「子育て共感賃貸住宅」の価値が発信されました。

「宇宙教育の父」 的川泰宣さんのこれまでの歩みと活動

的川さんが宇宙に興味をもったきっかけと子ども時代の体験

私は、子どもの頃から「宇宙に関わる仕事がしたい」と思っていたわけではありません。ただ、いろいろなことに関心がある子で、その中のひとつに「空」や「星」がありました。ひとつ大きなきっかけになったのは、中学1年生の時。1955年に「ペンシルロケット」が発射されたというニュースを父が夕食の時に話してくれたんです。私は「そんな面白いものがあるのか」と驚きました。

それから高校1年生の時、「スプートニク」が飛んだというニュースが入ってきて、担任の先生が「それを肉眼で見た」と興奮して話してくれたんです。その先生が、「今度一緒に見に行こう」と誘ってくれて。先生が自分で計算して、どこで見えるかを割り出してくれたおかげで、私は初めて人工衛星を肉眼で見ることができました。空に点滅しながら動いていく光を見たとき、「ああ、人間が作ったものが宇宙を回っているんだ」と感動したのをよく覚えています。

大学に入ってからも、すぐに宇宙をやろうとは思っていなかったんです。でも、2年生で専門を選ぶ時、自分がどんな時代に生きているのかを考えてみたんです。振り返ると、やっぱり宇宙に関する出来事がずっと心に残っていた。「これは、飽きずに続けられるんじゃないか」と思って、宇宙の道に進みました。そんなとき、大学に「宇宙工学コース」が新設されて、ロケットや人工衛星を作るという話を聞いて、「ああ、これだ」と思ったんです。すごく単純な理由ですが、「自分で作ったものが宇宙を飛ぶ」って、夢でしたから。

子どもの「好き」を伸ばすには? 的川さんからのアドバイス

外遊びと人との関わりが育む子どもの力

子どもが育つ上で大切なのは、自然とふれあうことだと思います。私たちは宇宙の中で生活しているので、その環境を実感できる生活が望ましいですね。外に出て虫と遊んだり、自然の中でのびのび過ごすことが大切です。

人間は約700万年前に直立歩行を始め、その動きとともに脳が発達してきました。歩きながら考えるのは人間ならではの特徴です。それを実感するには、やはり外で思いきり遊び、さまざまな人と関わることが欠かせません。

また、人間の社会性も非常に重要です。コミュニケーションと協力の力、つまり「社会性」が人間らしさの根幹であり、子どもの成長にも欠かせないものだと思います。

たくさんの経験が好奇心の芽を育てる

子どもが興味を持つきっかけは、日常の中にあるんですよね。例えば、宇宙が嫌いな子って、ほとんどいない。でも、知識を詰め込みすぎたり、「宇宙博士」にしようとしすぎると、逆効果になることもあります。だから、小さいうちはとにかくたくさん遊ばせる。外で遊んで、スポーツして、自然と触れ合って。そういう子が、のちのち研究室に来ると「面白い子だな」と感じます。

宇宙の研究は、実はすごく「総合的」なんですよ。理系も文系も関係なく、いろんな分野の知識や人間性が必要です。しかも、チームで仕事をすることが多いから、社会性もとても大事です。

子どもの好奇心や好きなことを伸ばすために親ができること

私が子どものころ、星によって地球からの距離が違うことを知ってから、星空を見るとまるで、自分が宇宙を冒険している気分になるようになったんです。ただ、星の観察をしていても、子どもによって関心の持ち方が違うんですよね。たとえば、ある子は「なぜ星の光の色が違うんだろう?」と不思議に思う一方で、別の子は「もっと望遠鏡をよく見えるようにできないかな?」などと考えたりします。

でも大人はみんな、「あの子は星が好きなんだな」くらいにしか見ない。でも、そういう子どものセンスの違いに気づいて、しっかり見てあげてほしいんです。

子どもの興味を観察しよう!

子どもと向き合うときにまず大切なのは、その子が何に興味を持っているのか、何が好きなのかを、丁寧に聞き、よく見て観察することです。そして、その中にある「ちょっと不思議だな」と思えるところに目を向けて、問いかけてみる。「なんでそうなるのかな?」「どうしてそう思ったんだろう?」と、一緒に考えていくことで、観察する目が育っていきます。

夜空を見上げる子どもたちの“3つの心”を見守って

子どものころ、夜釣りをしているときによく星を眺めたものです。夜空に浮かぶ星を見ていろいろな想像をしていました。そんなふうに、星を見上げるとき、子どもたちはいろんな“心”を動かしているんです。私は、それを“3つの心”と呼んでいます。

1つ目は「冒険心」。これは、星の世界に自分が飛び込んでいくような気持ち。星の間を縫って旅をしているようなイメージを膨らませる力です。

2つ目は「好奇心」。星の色はなぜ違うのか、どうしてまたたいて見えるのか、そんなふうに不思議に思って調べたくなる心です。

そして3つ目は「匠の心」。これは、望遠鏡をもっとよく見えるように工夫してみたり、星をきれいに撮影しようとがんばる気持ちですね。モノをよくしようとする探究の心です。

天体観測というのは、ただ星を眺めるだけじゃなくて、こういう“心”が自然と動き出す時間なんですよ。ですから、親御さんには、子どもたちがどんな“心”で星を見ているか、そっと見守ってあげてほしいですね。

子どもの「好き」が見えてきたら、そっと後押しを

子どもの心に火をつけたら見守ることが大切

親や先生ができることは、「火をつけること」ですね。でも、無理に教え込もうとしても火はつかない。子どもによって火のつけ方は違います。木に火をつけるのと、紙に火をつけるのと、油に火をつけるのは全部違う。ロケットにも液体燃料と固体燃料があるでしょう?それと同じです。

だから、子どもをよく見て、心の揺れを感じ取って、本人が何に興味があるのかを探ってあげることが大事です。親の好みで子どもの進路を決めてしまうのではなく、本人の心に火がついたときに「邪魔をしない」ことが一番大切なことだと思っています。

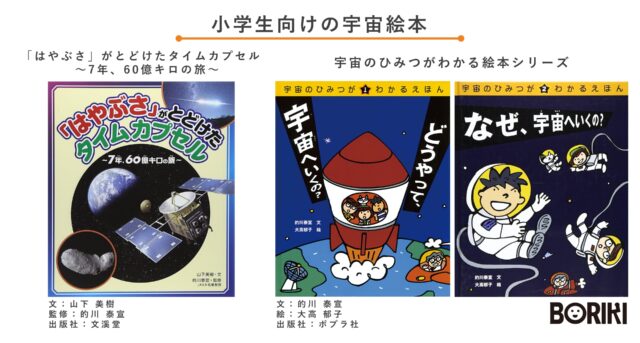

宇宙がもっと好きになる! 的川さんおすすめの絵本

私がこれまで監修してきた子ども向けの絵本を含めて、いくつかご紹介します。宇宙に興味を持ちはじめたお子さんにはもちろん、「これから知っていきたい」というお子さんにもおすすめです。年齢や関心に合わせて、楽しく読めるものを選んであげてください。

もし、「これが好き」というものがまだ見つかっていないようなら、自由研究のキットや工作など、いろいろな素材に触れてみるのも一つの方法です。そこから、小さなきっかけが生まれることもありますからね。

企画・編集/&あんふぁん編集部、取材・文/やまさきけいこ