【9月19日は育休を考える日】今こそ“パパの育休当たり前”宣言!

1歳未満の子どもを持つ従業員が取得できる育児休業(育休)。厚生労働省の発表によると、企業で働く男性の育休取得率は2025年までに5割を目標に掲げており、2024年10月1日時点では40.5%に上りました。育休が当たり前になる世の中を願って、読者パパのリアルな育休経験談と、パパの育休を推進する企業の声を紹介します。

イラスト/naohiga デザイン/大橋智子

【はじめのいっぽ応援隊】

あんふぁん・ぎゅっては2025年度の年間テーマを「#はじめのいっぽ応援隊」とし、親子の挑戦にエールを送ります

※あんふぁん・ぎゅっては姉妹誌です

データでみる、パパの育児休業

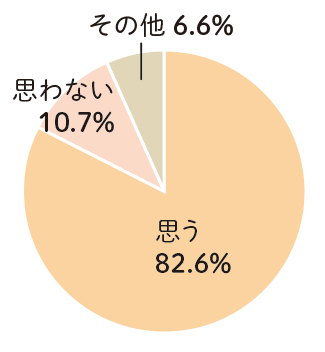

Q パパの育休は必要だと思う?

必要と答えた人は約8割

政府の育休取得促進策(2022年産後パパ育休創設など)の影響もあり、パパの育児参加への意識が高まっていることが分かります。

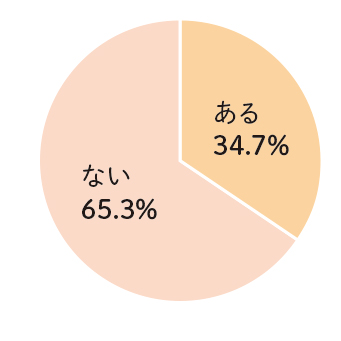

Q パパは育休を取ったことがある?

育休を取得したパパは約3割

パパの育休取得率は現在、増加傾向にありますが、まだまだ意識の高まりと実際の取得率との間には大きな隔たりがあるといえそう。

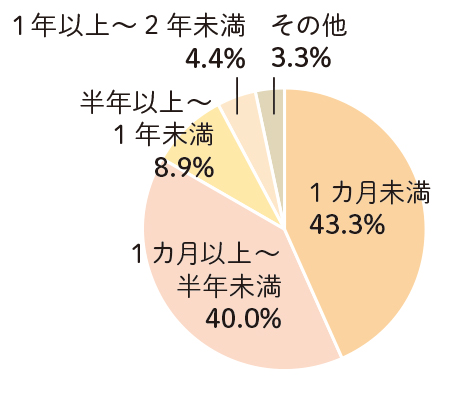

Q どれくらいの期間育休を取った?

1カ月未満が約4割

現状では比較的、短期間での取得が主流のよう。パパがさらに深く育児に参加するためには、育休期間は今後の課題となりそうです。

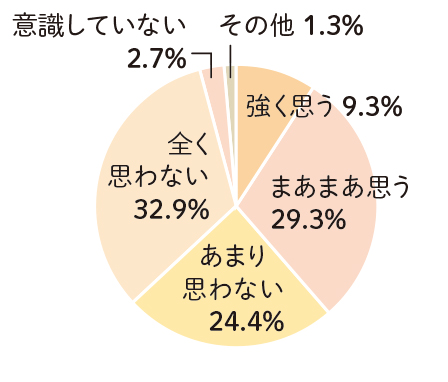

Q 会社はパパの育休が取りやすい環境?

取りやすいと思うと答えた人は約4割

「強く思う」「まあまあ思う」と回答した人を足すと約4割。まだ育休が取りにくい環境だと感じる人が多いよう。取得しやすい風土づくりや支援の強化が求められています。

【まとめ】約8割がパパの育休を必要と感じているけれど、実際に取得しているのは約3割。まだまだ育休が取りやすい環境が整っていないのが現状…。

※2025年5月1日~5月10日/あんふぁん・ぎゅって読者にアンケート/有効回答数242

※小数点第二位以下四捨五入のため100%にならない

【育休レポート File01】パパの育休期間 10日間

育休を取った理由や経緯は?

ママの負担を少しでも減らしたい、そして、子どもたちと向き合う時間を作りたいという思いから、育休取得を決めました。

Mama’s Voice

産後はパパが上の子たちと追いかけっこをしたり縄跳びをしたりして遊んでくれました。外出が難しい時期も子どもたちもストレスなく過ごせてよかったです。

子どもたちと向き合えた大切な時間でした

三男出産の時に育休取得。元気いっぱいの上の子たちの食事や保育園、小学校の準備に悪戦苦闘。退院後、ママの外出時に三男のお世話を引き受けた時は、お昼寝の時間に1時間以上泣き続け、途方に暮れた思い出も。育児の大変さが身に染みて分かりました。三男は私の顔を見るだけで泣きそうになることもありましたが、一緒に散歩に行ったりお風呂に入れたりを続け、今は「パパ、パパ」と懐いてくれるまでになりました。

短い期間でも、子どもたちとじっくりと向き合う時間が持てたことは、自分にとってかけがえのない大切な体験になりました。

育休中の1日のタイムスケジュール(三男が0歳の時)

-

パパ 起床

起床後は朝の運動

-

長男・次男 起床

-

朝食

-

次男を保育園へ送る

-

三男とお散歩

-

昼食

-

勉強

-

次男のお迎え

買い物 -

長男・次男と外遊び

-

お風呂

-

夕食

-

子どもたちと遊ぶ

-

長男・次男の寝かし付け

パパ 就寝夜中は次男の夜泣き・おねしょ対応

【育休レポート File02】パパの育休期間 2カ月

育休を取った理由や経緯は?

ママが外出をしても自分だけで子ども2人のお世話ができるようになりたい、家庭での幸せを優先したいと思い、取得しました。

Mama’s Voice

夫と家事育児の役割分担がしっかりできたため、心配していた長男の赤ちゃん返りもなく、夫婦で楽しみながら、余裕のある子育てができました。

子どもとの信頼関係を築くことができました

長女の出産に合わせて育休を取得した時は、長女のお世話や長男といろいろな場所に遊びに出かけることで、多くの時間を共に過ごせました。長女のお世話は、長男の時とは性別が異なることもあり、学び直しに近い感覚で試行錯誤しました。それでも、抱っこした時ご機嫌でいてくれる様子をみて、自分のことを信頼してくれているのを感じ、うれしくなりました。

生後間もないタイミングで子どもたちそれぞれと向き合い、ママと情報共有や家事分担をしながら家族間の信頼関係を築けたことは、人生において大きな財産になりました。

育休中の1日のタイムスケジュール(長女が1カ月半の時)

-

パパ・長男 起床

朝食作り、保育園の準備の手伝い -

ママ・長女 起床

-

長男を保育園へ

-

家事

洗濯物の片付け、哺乳瓶の洗浄等

-

ママ・長女とスーパーへお散歩

-

リラックスタイム

昼食後、食洗器等をフル活用

(12:00~15:30) -

長男のお迎え、夕食の準備

-

夕食

-

お風呂

-

長男 就寝

添い寝して寝かし付け

-

長女 就寝

-

パパ 就寝

【育休レポート File03】パパの育休期間 4カ月半

育休を取った理由や経緯は?

今しかない子どもとの時間を大切にし、育児スキルを上げ、子どもとの生活リズムをつかみたいと思い、取得しました。

Mama’s Voice

同じペースで育児スキルを身に付けることができ、夫婦でチーム感を持って子育てができています。お互いに1人の時間も取れるので気分転換になりました。

夫婦=チームで子育てを楽しんでいます

生まれてすぐのタイミングから夫婦で一緒に育児ができたことで、ワンオペにも対応できるように。自分自身も一旦仕事から離れることができて心にゆとりができました。早めに子育ての経験値を積むことができたので、今でも夫婦で互いに週に1回、一人で外出する時間を作り心身ともにリフレッシュができています。

子どもの毎日の成長の変化を、ママから聞くだけではなく、自ら実感できるのは本当に素晴らしいことです。あっという間に過ぎてしまう赤ちゃんの時のかわいい姿も、たくさん見ることができました。

育休中の1日のタイムスケジュール(長女が0歳の時)

-

パパ 起床

洗濯等の家事 -

朝食

-

子どもと遊ぶ

午前中のご機嫌な時間にパパ・ママどちらかが外出することも

-

昼食

-

散歩+買い物

毎日なるべく子どもを外に連れて行くように

-

お風呂

交代制でどちらかが入れ、一方が外で子どもを受け取る

-

夕食

-

寝かし付け

-

資格取得に向けて勉強

育休の隙間時間を活用して、少しずつ勉強

-

パパ 就寝

【育休レポート File04】パパの育休期間 2年

育休を取った理由や経緯は?

妊娠が分かったのが長男が7カ月の時。年子の子育てに不安を感じたこともあり、当初1年、延長して2年の育休を取得しました。

Mama’s Voice

育休をしっかり取ると言ってくれた時は、年子を育てる不安がとても軽くなりました。子育てや家事を頑張ってくれて、この人を選んで良かったと心から思いました。

3人目で初めて成長を間近で見守れました

育休が取りやすい職場環境や時代のムードも後押しして、次男出産の時に2年という長期間の育休を取得。こんなにじっくりとママや子どもたちと過ごせたのは3人目にして初めてでした。何より感動したのは、子どもの成長を間近で見られたこと。寝返り、ハイハイ、つかまり立ち、そして歩行と、赤ちゃん期の成長をそばで見守れたことは、一生の宝物です。

食材の買い出しや献立決め、料理を手順よく進めるのに苦戦し、外出時子どもが泣き止まず大変と感じる時も。それでも毎日が充実していて、あっという間の2年間でした。

育休中の1日のタイムスケジュール(次男が2歳の時)

-

パパ 起床・朝食作り

-

長女 登校

小1だったので付き添い

-

掃除・洗濯

-

散歩&公園

ママ・長男・次男と一緒に

-

昼食

-

長男・次男お昼寝

(13:00~15:00)

-

長男・次男 起床、おやつ

-

長男・次男と遊ぶ

一緒におもちゃで遊んだり、絵本を読んだり

-

長女の習い事送迎

-

お風呂

-

夕食

-

家族みんなで遊ぶ

トランプやパズル、かくれんぼなど

-

パパ 就寝

【積水ハウスの取り組みをREPORT】男性育休を考えるプロジェクト「IKUKYU.PJT」

男性育休が当たり前の世の中にしていきたいとの思いから積水ハウスが展開する「IKUKYU. PJT」。そんな積水ハウスは2018年に男性育児休業を導入し、男性の育休100%取得を実現。制度の目的や背景、導入の工夫、社員や職場環境にもたらしたさまざまな変化について、話を聞きました。

話を聞いたのは

積水ハウス ダイバーシティ推進部

木原淳子さん

1998年積水ハウス入社。2016年からダイバーシティ推進部へ。男性育休の制度設計を担当。仕事と育児・介護・治療などとの両立支援業務に幅広く従事。

【Q】制度を導入したきっかけや、 特徴を教えて下さい

【A】男性育休の推進は、経営戦略の一部であり、従業員とその家族の幸せの実現が出発点。最初の1カ月は有給で、最大で4回の分割取得が可能です。本人と家族の幸せの実現はもちろん、職場では、人材育成や業務改善にもつながっています。

【Q】育休を取得しやすいように工夫していることは?

【A】「 とるだけ育休」にしないため、「家族ミーティングシート」というツールを用意しています。この家族と職場のダブルコミュニケーションが、質の高い育休につながっています。また、取得者本人とその上司を対象にしたフォーラムを開催し、育休取得推進が強い組織づくりにつながることを発信するなど意識改革に取り組んでいます。

【Q】パパの育休を推進することで、どんなメリットがありますか?

【A】各家庭からは「家事の大変さに気づいてくれたのがうれしい」との声も。さらに、制度導入によって業務の属人化の見直しが進み、育児だけでなく、それぞれの悩みを職場が支えられるような助け合いの風土が育っています。家族の幸せを考えるための選択肢の一つとして、ぜひ前向きに育休取得にチャレンジしてみてください。

「あんふぁん」「ぎゅって」も IKUKYU.PJTに参画しています

今回、育休を経験したパパの声や、育休を推進する企業の取り組みを紹介しました。育休を取る・取らないにかかわらず、育休制度を見つめ直すことは、お互いを支え合う社会づくりの第一歩になるはずです。あんふぁん・ぎゅってでは、「育休=当たり前」になる社会を応援し続けます。