そのごみの出し方、ちょっと待った!お笑い芸人・清掃員のマシンガンズ滝沢さんに聞く、今日から始める家庭のエコ習慣

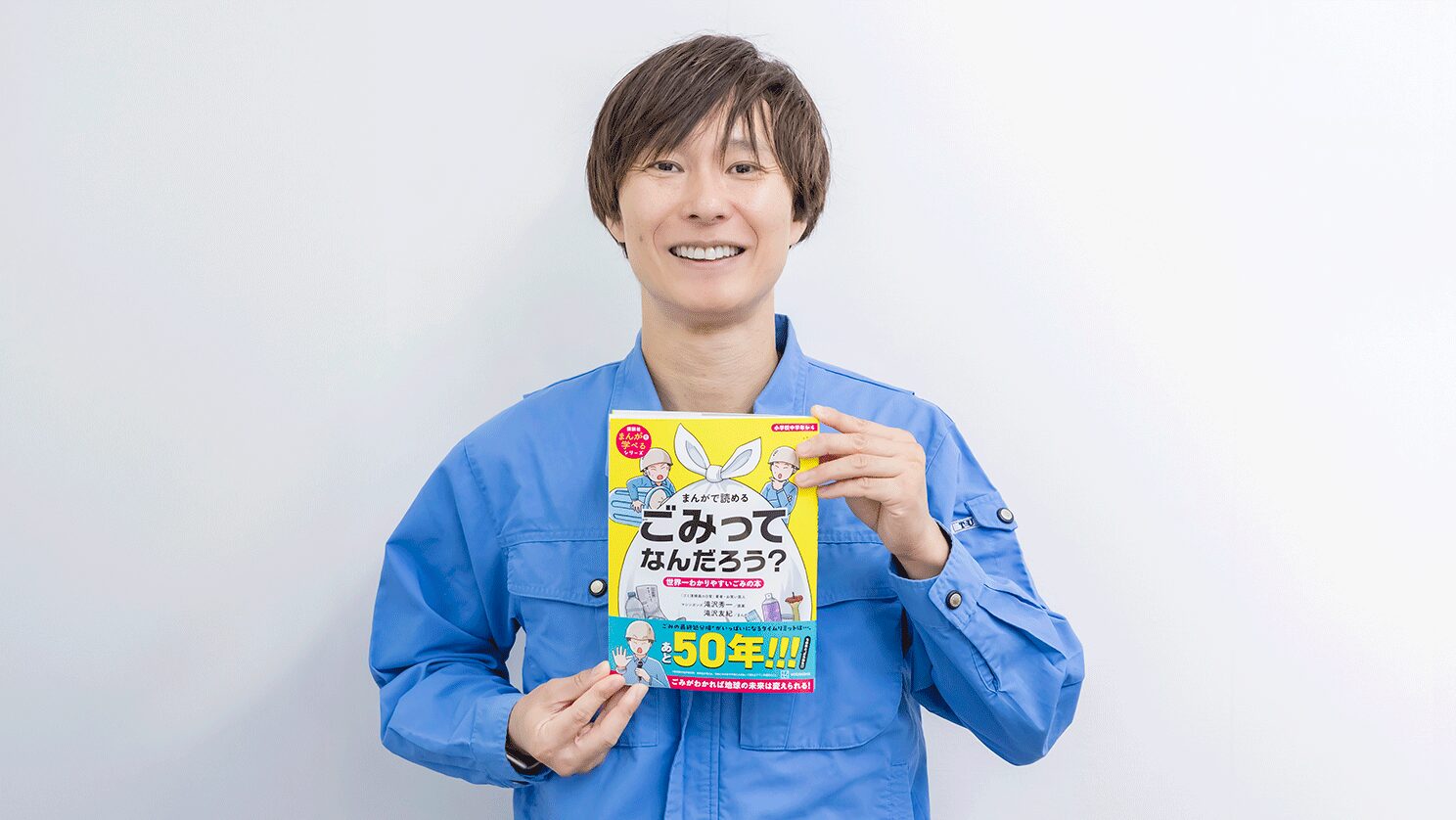

お笑い芸人として活躍する一方で、ごみ清掃員としての経験を生かし、ごみ問題をわかりやすく発信しているマシンガンズの滝沢秀一さん。著書『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』は、家族で読むのにもおすすめの一冊です。今回は滝沢さんに、子どもたちにごみを身近に感じてもらう工夫や、家庭でできるごみ減量のアイデア、そして「伝えたい思い」について伺いました。

ごみを身近に! 親子で楽しく学ぶ工夫

―新刊では、子どもたちに「ごみを身近に感じてもらう」ために、どのような工夫をされたのでしょうか?

滝沢さん:最初に書いたエッセイは大人には喜んでいただけたのですが、「これでは子どもは読みづらいな」と感じました。そこで新刊では、イラストや図解を取り入れて、子どもにもわかりやすく、読みやすい内容を意識しました。

この本の原作となったのは、まんが「ゴミ清掃員の日常」ですが、こちらは妻がまんがを描いています。妻はもともと絵を描くのが好きで、彼女のイラストがかわいいなと思っていたので、まんが化の話が出たときに「まんがを描いてくれない?」と提案したんです。すると驚きつつも引き受けてくれて、それまでまったく本格的に描いていなかったのに、一生懸命練習して連載をつとめてくれました。

子育てをしながらの作業は大変だったと思います。寝かしつけが終わったあとに描き進めることも多く、「このポーズをしてくれる?」とか、「後ろを振り返ってごみを持ってみて」とお願いされることもありましたね。

今回は「子ども向け」ということもあって、まんがからの引用はすべてオールカラーになっています。より楽しく読んでもらえるのではないでしょうか。

―子どもたちには、この本をどのように活用してほしいですか?

滝沢さん:自由研究や読書感想文、宿題などにも役立ててもらえると思います。もちろん、気になったところだけを読むのでもいいですよね。この本にはごみの捨て方が詳しく載っているので、「あれ、これどうだっけ?」というときに調べる参考にもなります。図鑑のように必要なときに使ってもらえるとうれしいですね。漫画の部分もあるので、楽しみながら自然に覚えられると思います。

子ども向けの本ですが、お母さんやお父さんも一緒に読むと新しい発見があります。ぜひ、家族で1冊ずつそろえて読むのもおすすめです(笑)。

芸人と清掃員、2つの視点があるからこそ伝えられること

―芸人と清掃員と、2つの仕事を両立される中で、互いに影響し合っていることはありますか?

滝沢さん:2つの仕事をしていることで、気持ちの切り替えがしやすくなります。例えば、ネタが滑ったとしても「まあいいや、明日ごみ回収すれば大丈夫」と思えるんです。また、ごみ回収のときに危ない出し方をされて腹が立ったとしても、「じゃあ今度ネタにしようかな」と思える。こうして、2つの仕事を行き来することで、いい意味で気持ちの整理ができるのかもしれません。

―ごみに関する情報発信はどのようにされていますか?

滝沢さん:ごみに関する情報発信は、書籍だけでなく、SNSやお笑いのライブ、イベントなどでも行っています。X(旧Twitter)では、皆さんの反応がダイレクトに伝わってくるのですが、中でもピザの箱の出し方に関する投稿は特に反響が大きかったですね。

ピザの箱を資源として出してくれている方も多いのですが、油やチーズなどがついていると、実は資源としてリサイクルできません。そうした「やってしまいがちなNGな捨て方」に関する投稿が、多くの人の関心を引いたのだと思います。

もう10回以上同じことを発信しているのですが、どのタイミングでバズるかは予測できません。だからこそ、同じことを繰り返し伝えることがとても大事だと思っています。「もうみんな知ってるかな」と思っても、実際には「初めて知りました」という人がまだまだ多いんです。根気強く情報を伝えていくことが必要ですね。

それ、間違ってるかも!?ごみのNGな出し方とは

―よくあるごみの分別でNG例はありますか?

滝沢さん:ピザの箱のように汚れた紙だけでなく、資源として出せない紙は他にもいろいろあります。例えば、カーボン紙。伝票などで使われている紙ですが、資源には出せません。また、においがついた紙もNGです。洗剤の箱など、においが紙に染み込んでしまうとリサイクルできなくなるのです。

さらに、靴を買ったときに入っている包装紙のように、特殊な加工が施された紙も注意が必要です。例えば「昇華転写紙」と呼ばれるインクジェット印刷された紙は、資源として出すことができません。こうした身近な紙も、知らずに出してしまうとリサイクルできないケースが多いんです。

―清掃員として、困ることの多いごみの出し方はありますか?

滝沢さん:自治体にもよりますが、缶は潰さずに出したほうがいい場合があります。圧縮したときに缶同士が噛み合ってひとまとまりになるので、最初から潰れていると噛み合わず、選別工程でアルミを飛ばせず分別ができないことがあるんです。

包丁などの刃物をそのまま出す方も意外と多く、袋から飛び出してしまうこともあって非常に危険です。そういう場合は段ボールなどに包み、自治体のルールに従って捨てていただけると助かります。注意書きを添えてくれる方もいて、とてもありがたいですね。

ごみ袋をパンパンに詰めすぎるのも困りますね。どうやって結んだの?ってくらいぎりぎりで袋を結んでしまうと、掴んだときにほどけたり破れたりすることがあるので、袋には少し余裕をもたせてほしいです。

身近なことから!家庭でできるエコの工夫

―家庭で、ごみを減らすためにできる工夫はありますか?

滝沢さん:ごみかどうかは、結局人間が判断するものだと思うんです。だから、捨てる前に「これは本当にごみかな?」と考えることが大切です。例えば、着なくなった子ども服やおもちゃなど、まだ使えるものならバザーに出したり、寄付したりするのもいいですね。

僕自身も集めて寄付することがあります。この間はフィリピンにランドセルやぬいぐるみを届けに行ったのですが、現地の子どもたちがとても喜んでくれて、こちらもうれしかったです。捨てる前に少し考えるだけで、ごみを減らし、誰かの役にも立てるんですよね。

また、ごみの分別を意識することも大切です。資源になるものは資源として出す。お弁当のプラスチックパックも、汚れを落とせば資源として出せる自治体も多いです。紙も資源として回収してもらえば、可燃ごみに出す必要はありません。ちょっとした意識の積み重ねで、家庭のごみは減らせます。

―滝沢さんご自身が、家庭で実践しているエコな取り組みはありますか?

滝沢さん:黒土コンポスト(黒土を用いた土中式のコンポスト)をやっています。コンポストとは、家庭から出る生ごみや落ち葉などを土に還して、堆肥や腐葉土として生まれ変わらせる方法なんですが、黒土だと投入量に対して分解が進むので、容量が増えにくいんですよ。生ごみの発酵が進むと温度が上がったりして楽しいんですよね。食べものによって分解されやすさも違っていて、から揚げの衣はすぐに分解されるのに、みかんの皮はなかなかなくならない。そんな違いを見るのも面白くて、まるでペット感覚でかわいく思えてくるんです。

妻が麦茶のパックを捨てようとしたときに「捨てないで!」って止めたりもします。ちょっと嫌な顔をされますけど(笑)。でもコンポストを続けると生ごみが減るので、もっと広まっていってほしいなと思っています。

ごみ分別は面倒じゃない、ちょっとした工夫が未来につながる

―この本を通して、読者にどんなメッセージを伝えたいですか?

滝沢さん:ごみを分別することは、ただルールを守るためだけではなく、「丁寧に暮らすこと」につながると思うんです。ごみの出し方にはその人の生活や性格が表れることもあって、回収していても感じることがあります。例えば、キッチンハイターを使っている方は袋の中もきれいで、水回りにも気を配っているんだろうなと伝わってきたり(笑)。ごみを見直すことは、自分の生活を見直すきっかけにもなると思うんです。

正しく分別すれば、資源として再利用できるものも多く、それだけでごみの量は確実に減ります。未来のために、まずはできることから。分別に迷ったときにはこの本を開いてみて、楽しみながらごみを減らしていってもらえたらうれしいです。

―今後、挑戦したいことがあれば教えてください

滝沢さん:子ども向けに紙芝居を作っているのですが、参加型で楽しめるように工夫していて、子どもたちからとても好評なんです。そうした活動を通じて、改めて「ごみ教育」が一番大切だと感じています。特に保育園や幼稚園の頃から始めるべきだと思うんです。スウェーデンはごみの大先進国ですが、その背景には100年以上前からの教育があります。幼少期から分別を当たり前のこととして学ぶ環境が整っているんですよね。

一方で、日本では大人になってから知ることが多い。でも、本来は子どもの頃から身につけてこそ、自然にできる習慣になるはず。だからこそ、これからは「幼児期からのごみ教育」にも力を入れていきたいと思っています。

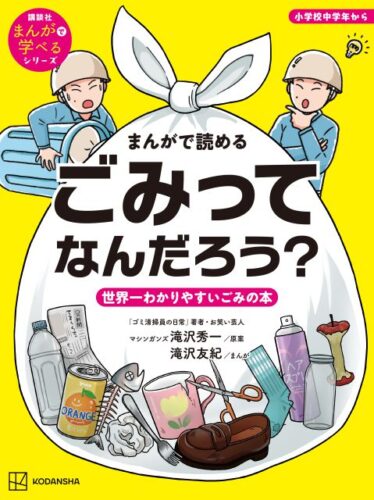

『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』

講談社【編】/滝沢 秀一【原案】/滝沢 友紀【まんが】

シリーズ累計10万部を超える滝沢秀一(マシンガンズ)さんの著書『ゴミ清掃員の日常』から生まれた児童向け企画、『ごみって、なんだろう?』。ゴミをテーマに、「本当は資源だった!」「分別だけでなくゴミそのものを減らしたい」といった気づきを、子どもにもわかりやすく伝える一冊です。

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/やまさきけいこ

※記事中のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります