カナダ・イギリスと比べる、日本の不登校とそのサポート

モンテッソーリやレッジョ・エミリアなど、子どもの自主性や創造性を育む『オルタナティブ教育』の第一人者である島村華子さんの連載。第11回は「不登校」についてです。

小学生の不登校は珍しいことではなく、どの子にも起こりうることです。決して親や子どものせいではなく、環境や心の状態が重なった結果としてあらわれるものです。不登校や欠席が続くと、子どもは「学校に行けない自分」を責めてしまい、不安や気持ちの落ち込みが強まることがあります。親もまた、毎朝の声かけや学校とのやりとり、兄弟姉妹への気配りに疲れてしまい、「いつまで続くのだろう」と先の見えない不安に苦しむことがあります。つまり、子どもにとっても親にとっても、不登校は大きな負担になります。だからこそ「誰のせい」と責めるのではなく、子ども自身と、それを毎日支えている家族を理解し、力を合わせて支えていくことが大切です。

日本の現状と背景

文部科学省の調査によると、2023年度の不登校児童生徒数は過去最多の34万6482人。そのうち小学生は13万370人で、全体の約2.1%に当たります。不登校の理由として最も多いのは「無気力(約32%)」「不安(約23%)」「生活リズムの乱れ(約23%)」で、ほかにも学業不振や友人関係の問題が挙げられています。また、コロナの影響で、生活リズムが崩れただけでなく、「学校を休むこと」への心理的ハードルが下がったことも原因として考えられています。

カナダやイギリスにおける不登校の扱い

国によって呼び方や捉え方は異なり、日本のように「不登校」という制度上の言葉がない場合もあります。たとえば私が住むカナダでは、年間授業日の10%以上を休むことを 「慢性的欠席(chronic absenteeism)」と呼び、子どもが20日以上欠席すればその対象となります。研究では、学年の初めに欠席が多い子どもほど翌年度に精神的に不安定になりやすい傾向が見られるほか、落ち着きのない子どもほど、その後休みがちになる傾向もあると報告されています。

また、カナダ・オンタリオ州の統計では、小・中・高校の出席率が90%以上の子どもが全体の67%である一方、先住民族の子どもでは40%にとどまっており、文化的な背景や生活環境の違いによって大きな格差があることが分かります。こうした子どもたちに対しては、学校に出席支援員(登校をサポートするスタッフ)や青少年指導員が配置され、家庭と連携しながら柔軟な時間割や安心できる居場所を整えるなど、支援するための積極的なアプローチがとられています。

一方、私が大学院時代に住んでいたイギリスでは仕組みがより厳格です。5〜16歳の子どもには登校が義務づけられており、病気や家庭の深刻な事情など学校が認める場合を除いて休むと「認められない欠席」とされます。特にカナダの学校では一般的に見られる学期中の旅行も、イギリスでは「認められない欠席」とされます。その場合、親に一回の違反につき60ポンド(約1万1000円、21日以内の支払い)または120ポンド(約2万2000円、28日以内の支払い)の罰金が科されます。さらに支払いを怠れば裁判所にかけられ、最大2500ポンド(約45万円)の罰金や最長3か月の懲役になることもあります。つまり、イギリスでは「子どもを学校に通わせるのは親の責任」という姿勢が非常に強く打ち出されており、日本やカナダのように支援を中心とする仕組みとは大きく異なっています。

子どもを支える方法

子どもを支える方法として大切なのは、少しずつ学校や学びの場に戻れるよう工夫していくことです。たとえば、まずは玄関まで出てみる、次は校門まで行く、短時間だけ教室に入ってみるというように、段階的に学校とのつながりをあたためていくことが良いとされています。また、静かな部屋や少人数のクラス、オンライン学習やフリースクールの利用など、学校や家以外にも子どもが安心できる居場所を整えることも欠かせません。そして「今日はどちらの課題にする?」「どの教室なら安心できる?」といった問いかけを通して子ども自身に選択肢を持たせることで、自分で決められるという感覚を取り戻すことができます。こうした工夫はオルタナティブ教育の理念とも重なり、「少しずつできる」「自分で選べる」という子どもの気持ちを支える大切な助けになります。

カナダの取り組みから学べることもあるかもしれません。たとえば、登校が難しい子どもに対して「全部行くか行かないか」の二択にせず、午前中だけや週の数日だけといった形で登校を調整できる柔軟な仕組みを制度として認めているのが特徴です。そして、その場合もきちんと正式な出席として扱われるため、子どもや家庭にとって安心感につながります。

学校、家庭、社会全体が手を取り合って

国ごとに対応の仕方は異なりますが、親御さんに共通しているのは「子どもが安心して学べる環境を提供したい」という思いでしょう。不登校や欠席はサボりではなく、心や体の疲れを示す自然な現れです。小さな成功を一緒に喜び、安心できる居場所を増やしていくことが、子どもにとって大切な支えになります。そしてその歩みを支えるために、学校、家庭、社会全体が手を取り合うことが求められています。

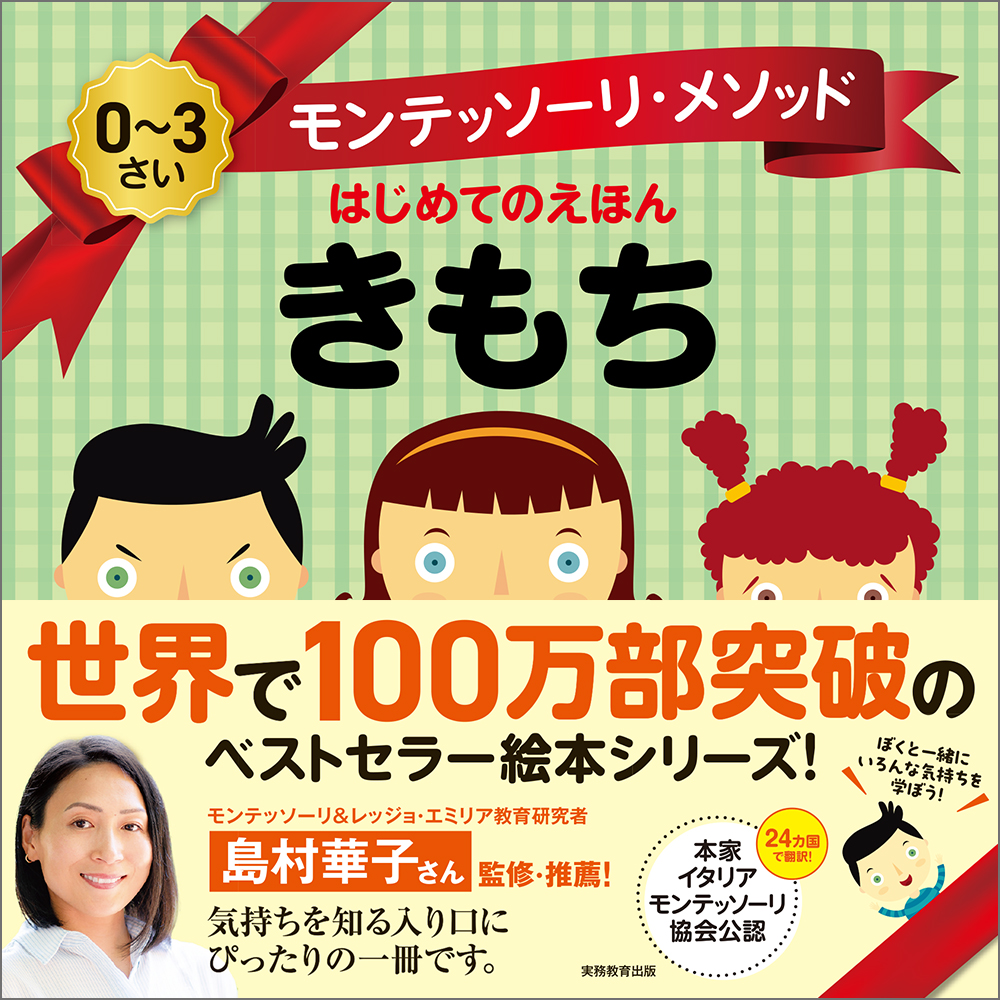

島村華子さん監修・推薦のモンテッソーリの絵本が発売

島村華子さんが監修する世界で100万部突破のベストセラー、話題のモンテッソーリの絵本が発売中。指先を使いながら数の概念に楽しくふれることができる「かず」のほか、「かたち」「きもち」「どうぶつ」などが。

オルタナティブ教育から学ぶ、島村先生のお悩み相談室【相談受付中】

乳幼児〜小学生ママ・パパのみなさん、子育ての悩みをを児童発達学研究者の島村華子さんに相談してみませんか?

お悩みのご相談はこちらから受け付け中です。応募には小学館IDの登録が必要です。

ナビゲーター