専門家がアドバイス「反抗期は子どもが自分を見つけ始めるサイン」反抗期の子どもと上手に向き合うには?

モンテッソーリやレッジョ・エミリアなど、子どもの自主性や創造性を育む『オルタナティブ教育』の第一人者である島村華子さんの連載。第12回は「反抗期」についてです。

小学校高学年くらいになると、それまで素直だったのに急に口答えや不機嫌な態度が増えたり、親の言うことを聞かなくなったりすることがあります。いわゆる思春期におこる反抗期です。反抗期は、単なる反発ではなく、「自分のことは自分で決めたい」という欲求が非常に強い時期のことを指します。服装や友人関係、帰宅時間、スマートフォンの使い方まで、自分のことは自分で選び、尊重されるべきだと感じるため、親の指示や細かな干渉には反発しがちになります。ただ、それは「言うことを聞かない子」からではなく、子どもが健やかに成長している証でもあります。

この時期は友だちとの関係がとても大きな意味を持ちます。友だちグループ内で自分の立場を確かめたい気持ちが強く、親よりも友だちとの時間を優先することも多くなります。また、親の言うことよりも友だちのアドバイスを信頼したり、行動や意思決定も友だちが判断基準になる傾向が強まったりするのもこの時期の特徴です。

この時期は体にも大きな変化が起きています。ホルモンバランスが不安定になりやすいため、気分の浮き沈みが激しかったり、突然怒ったり泣いたりするのも、発達上よくあることです。ほかにも、脳の「前頭前野」という部分は行動や感情をコントロールする働きを担いますが、この部分の発達は非常にゆっくりで、研究によると25歳から30歳前後まで成熟が続くことが分かっています。つまり、思春期の子どもはまだ衝動や感情を完全にコントロールできる段階からはほど遠く、感情が先に動いてしまうことが多いのです。

オランダとカナダの例から学ぶ

こうした発達段階を踏まえ、たとえばオランダでは、2014年以降、18歳を超えていても事案に応じて青少年法の枠組みを適用できる仕組みが導入されました。形式上は成人でも、発達段階の個人差を見ながら、再適応を重視した処遇を選べるようにしているのです。親子の毎日の関わりと同じく、「いまの発達段階に合った支え方」を社会全体で考えていく良い例と言えます。

私の住むカナダのバンクーバー周辺では、反抗期を成長の自然な一部として受けとめる考え方が広く浸透しているように見受けられます。学校にはスクールカウンセラーが常駐しているケースが多く、子どもたちが感情面のサポートを受けやすい体制が整えられています。保健センターや各地域にある窓口でも、保護者が相談できる機会が多く設けられています。「反抗する=問題行動」とみなすよりも、「今どんなことで悩んでいるのか」「どんな助けが必要なのか」を一緒に考える姿勢が大切にされています。

どうやって関わっていったらいいのか?

親として心に留めておきたいのは、「反抗期をなくす」ことを目指すのではなく、「どう関係を保ちながらサポートできるか」に焦点をあてるということです。反抗期の子どもは、親に干渉されたくない一方で「自分をわかってほしい」と願っています。思春期は待つコミュニケーションが基本です。「今日はどうだった?」と無理に問い詰めず、「何かあればいつでも聞くよ」と伝え、安心して話しかけられる距離感を保ちましょう。あわせて、音楽やコンサートなど共通の楽しみを一緒に味わう時間をつくると、関係が良くなることも研究でわかっています。つまり、同じ趣味を共有することが、日常の会話の土台になります。

また、できれば親自身が冷静さを保つようにしたいものです。子どもに強い口調で言われると、親もついイラッとしたりカッとなったりしてしまいがちですが、親も応戦すると状況が悪化してしまいます。大切なのは、子どもと同じ土俵に上がるのではなく、親は家の中で安心して頼れる存在であるということです。子どもが荒れていても、同じように荒れてやりあうのではなく、親が穏やかでいることが、子どもにとっては安心につながります。

もちろん、親がすべてを我慢する必要はありません。家庭にはルールという境界線が必要です。たとえば帰宅時間やスマートフォンの使い方など、安全や健康に関わる部分は、親が目的を伝えたうえで「なぜ必要か」を説明し、子どもの意見や代替案も聞きながらルールを一緒に決めるのが良いでしょう。一方的に「だめ!」と言うより、「心配だから8時までに帰ってきてね。部活のある日は8時半までOK、そのときは連絡してね」のように、理由・例外・連絡方法をセットで合意すると納得度が上がります。決めたら定期的に見直し、守れたときに感謝を伝えたり、守れなかったときの対応も事前に共有したりしておくとぶつかり合いを減らせます。

そして、もし衝突してしまっても、関係修復を積極的にしていきましょう。「さっきは言いすぎた。ごめんね」とちょっと伝えるだけでも、子どもは「ちゃんと考えてくれたんだ」と感じます。完璧な親であるのは無理ですし、その必要もありません。それよりも、関係を修復し続ける親、その姿勢を見せ続けることこそが、子どもに安心感を与えるのです。

反抗期は、子どもが成長の途中にいる証拠ですし、やがて終わるものです。たとえ今は伝わらなくても、大人になって振り返ったときに、「あのとき自分に向き合い、諦めずにいてくれた」と感じてくれる日がきっと来るはずです。

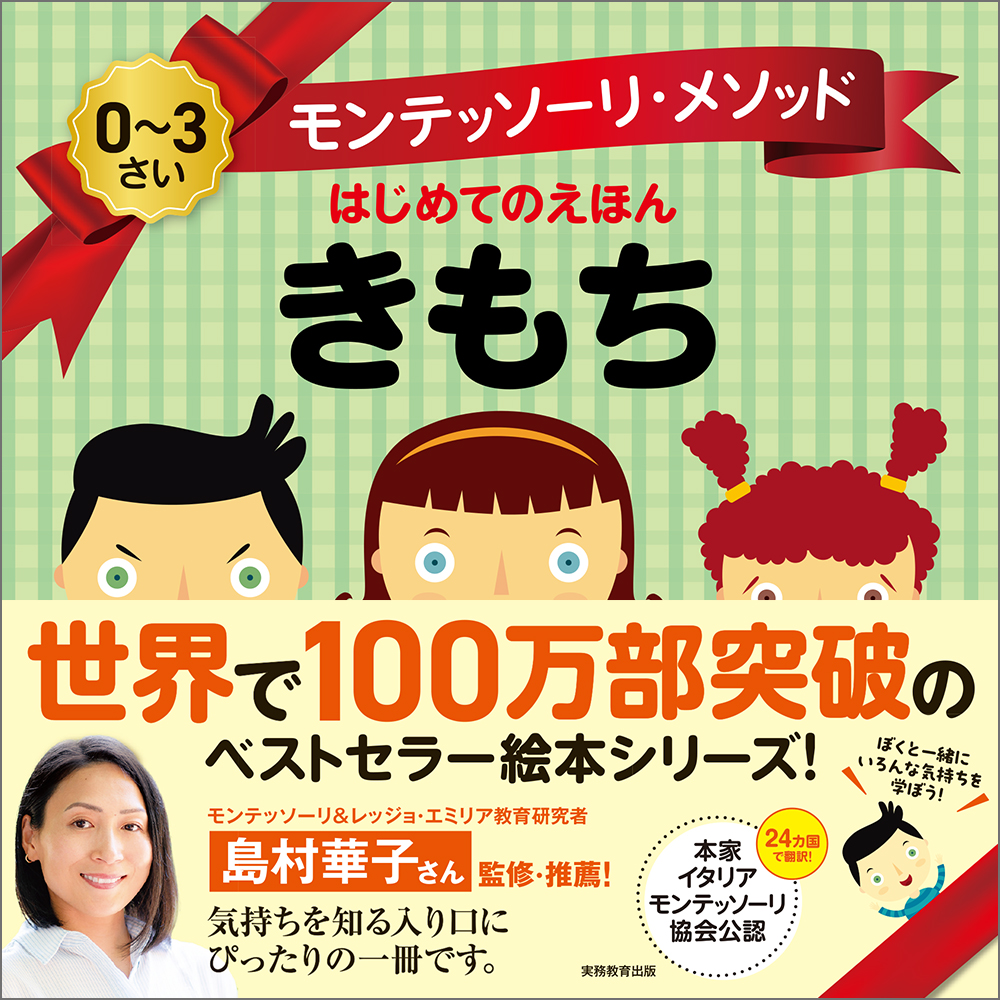

島村華子さん監修・推薦のモンテッソーリの絵本が発売

島村華子さんが監修する世界で100万部突破のベストセラー、話題のモンテッソーリの絵本が発売中。指先を使いながら数の概念に楽しくふれることができる「かず」のほか、「かたち」「きもち」「どうぶつ」などが。

オルタナティブ教育から学ぶ、島村先生のお悩み相談室【相談受付中】

乳幼児〜小学生ママ・パパのみなさん、子育ての悩みをを児童発達学研究者の島村華子さんに相談してみませんか?

お悩みのご相談はこちらから受け付け中です。応募には小学館IDの登録が必要です。

ナビゲーター