更新 :

「先生が怖い、キライ」と話すわが子に親がすべきこと、先生との連携は

わが子が「担任の先生が怖い」「先生キライ」と言い出したら、親としては心配になってしまいます。特に小学校は様子が分からないので不安が募りますよね。先生が原因で、登校しぶりを起こすケースもあるようです。

今回は、わが子の経験をもとに、「先生が怖い、キライ」と子どもが話す時、親がすべきことについてお伝えします。

子どもの話をじっくり聞く

感情的に気持ちをぶつけてしまうのはNG

「先生が怖い、キライ」と子どもが話したら、親は心配になってすぐに学校に相談したい気持ちになってしまうと思います。

けれど、その不安を感情的になって気持ちをぶつけてしまうのはNGです。先生としても、状況を把握する前に一方的に話をされてもきちんと話をすることが難しいと思います。結果、「相談しても何も変わらなかった」ということが起き、親も不信感を持ちかねません。そうなると、子どもと先生の溝は深まるばかりです。

受け止める声かけをしながら子どもと話す

状況把握のため、まずはわが子の話をじっくり聞くことが大切。

どのような状況で怖いと感じるのか、なにがイヤなのか、聞いてみましょう。

この時、子ども自身が「親に話したら怒られる」と思っていると素直な気持ちを話せなくなってしまいます。「どんなことでも言ってね」「それはイヤだったね」と受け止めるような言葉かけをしながら聞いてみましょう。

親に気持ちを受け止めてもらうことで、安心して「もう少し自分で頑張ってみよう!」と思うこともあります。自分で解決していくこともあるので、話を聞きつつ様子を見ていきましょう。

学校、担任、クラスの様子をリサーチする

子どもの話を聞けたら、次は学校、担任、クラスの様子をリサーチ。子どもの話は主観的なので客観的な状況も知っておくといいと思います。

この時頼りになるのはママ友です。他の子も先生を怖いと思っている場合もあれば、実は評判がよいということもあります。「〇〇に対しては厳しい」など先生の特徴を知ることもあるかもしれません。特に役員を経験しているママはいろいろな情報を知っていることが多いです。

ママ友が身近にいない時は、子どもの友達に聞いてみるのも◎。学校に迎えに行ってみたり、外の体育の時間にさりげなく校庭をのぞいてみるとわかることがあるかもしれません。

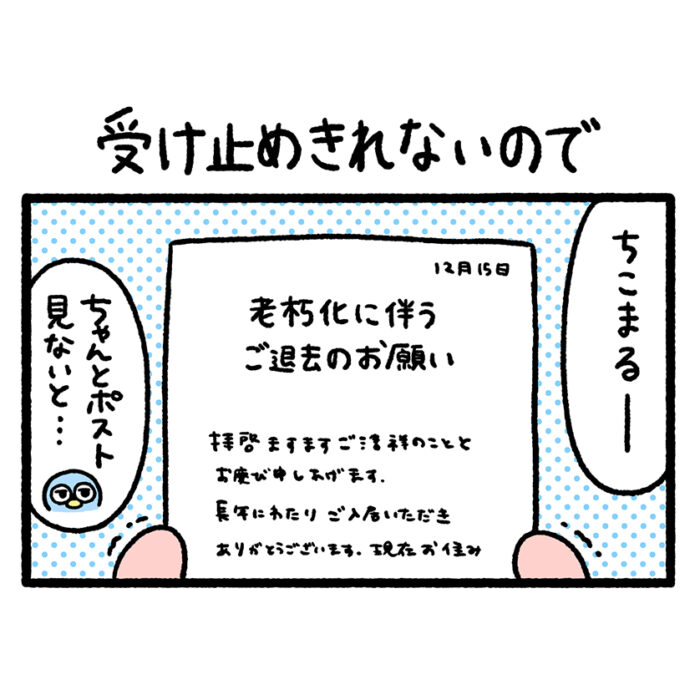

クラスだよりや園だよりを見返して書かれている内容をきっかけに、わが子にさらに詳しく学校の様子を聞いてみるのもいいですね。

担任の先生に相談する

子どもの思いと客観的な状況を照らし合わせて、どうしたらわが子が安心して過ごせるか考えます。そして、先生に相談する際は、わが子にどのようにかかわってほしいかを具体的に考えてまとめましょう。

「先生が怖いから学校に行きたくない」と話す息子の場合

例えば、小学1年生の時「先生が怖いから学校に行きたくない」と言い出した息子の場合。

本人やまわりに詳しい話を聞いてみると、ある時、悪気なく危険なことをしてしまった息子は、先生にガツンと叱られたことが原因で落ち込んでいたことがわかりました。

幼稚園の時は先生が事前にしてはいけないことを説明してくれていたので、そのようなことはありませんでした。でも小学校では自分で考えて行動すべき場面が多くあり、突然叱られると理解できず「先生が怖い」と感じていたようです。

そこで担任の先生には、息子の気持ちを伝えるとともに、「叱る時に、息子にわかるように理由を伝えて頂けませんか?」とお願いしました。

先生はすぐに対応してくださり、しばらくすると息子は先生を怖いと言うことはなくなりました。このできごとで、先生は息子のタイプを理解してくれたと感じました。その後は学校のルールに慣れ楽しめるようになり、相談して本当によかったと思っています。

校長や教頭、教育委員会に相談する内容かよく考えて

このようにスムーズに解決できればいいのですが、それでも解決できなかった場合の手順としては、そのことを「担任に連絡帳で伝える→電話で伝える」。改善されなければ「校長先生や教頭先生に相談する」。それでも改善されなければ「教育委員会へ相談する」ことになるそうです。

しかし実際にそこまでしても、お互いに不信感が募り、対立してしまい、対応が変わらないこともあるとのこと。よかれと思った行動が、先生を追い詰める結果になってしまってはわが子の学校生活が楽しくなるはずがありません。

学校に相談するなら、親も学校の状況をできる限り理解し、相手を否定しない言い方が重要だと思います。

ただし、一部、感情のコントロールができない残念な教育者がいるのは事実です。そのような時は、親が声をあげて子どもを全力で守る姿勢が必要だと思います。

先生は子どもの成長を願っていることを忘れずに

けれど多くの先生は、子どもの成長を願って一生懸命に教育に携わってくれています。

学校にはいろいろな個性を持った子どもがいます。年度が替わるたびに先生も一人ひとりの子どもを理解するのに必死です。時にはよかれと思ってした対応で子どもを傷つけてしまうことや、相性が悪いこともあるかもしれません。

保護者はそれを真っ向から否定するのではなく、わが子の様子や思いを伝えて、ともに協力して子どもをサポートしていきたいという姿勢を見せることが必要ではないでしょうか。できれば先生のいいところを1つでも2つでも見つけて子どもと共有していけると、親子で前向きな気持ちになれると思います。

子ども達がまわりの大人を信頼し、そして尊敬できること。それが子ども達の明るい未来に繋がっていると思います。そのために親として何ができるのかを考えながら、今できることをしていきたいですね。