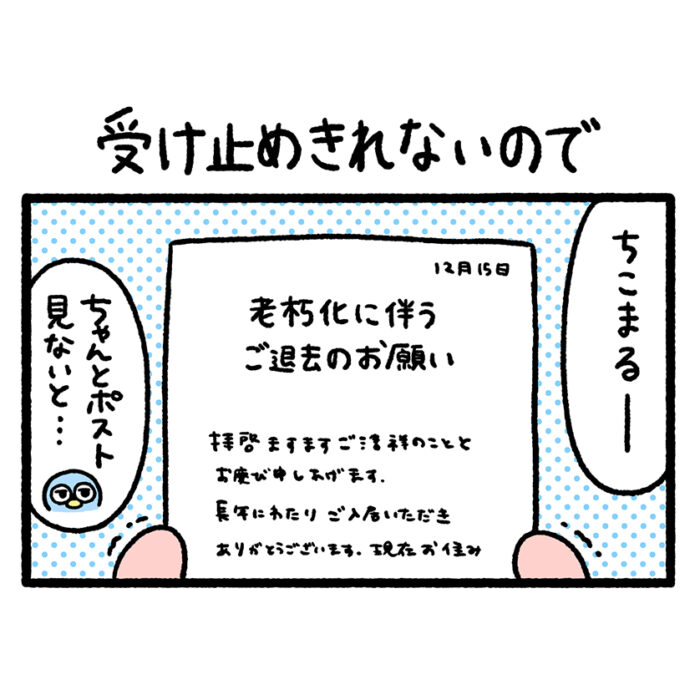

年長児「支援級を考えて」と言われました

困ったら増田先生に聞いてみよう 放課後職員室

Q.年長の男児です。怒った時に手をつけられません。どう声をかけたらいいですか?

幼稚園年長の長男はアンガーマネジメントができず、キレてしまった時の暴力・暴言がひどく、週に何度も呼び出しをされています。

「このままでは小学校の普通級は無理だと思います。支援級のことを本格的に考えてください」と言われてしまいました。

感情が高ぶった時にひとりで押さえられないなら、先生に助けを求めたり、お籠り部屋を作ってもらったのでそこで大きなぬいぐるみに抱き付いて叫ぶなり、落ち着くなり、寝るなりして良いと伝えています。

年中から過激な言動が目立ち始め、最近は「死ね。殺すぞ。階段から突き落とすぞ」と怒ったり、「僕なんて生まれてこなければ良かった。産んだお前が悪い。何で産んだんだ。ママも生まれてこなければ良かった」と泣き叫ばれることも。1~2時間暴れるのを押さえて、落ち着いたら謝りますが、何度も繰り返します。

「そんな怖い、悲しいことは絶対言ったらアカン」「そんなこと思ってない。ママは好きで産んだ」と言っても、基本否定されます。どう声をかけるのが正解かわかりません。

発達検査は受ける予定ですが、支援級に行かせることがプラスになるか、マイナスになるかが読めません。会話もスキンシップも多い方だと思いますし、普段は人見知りもなく誰とでも仲良くなれたり、愛情溢れるやさしい子なんです。何があんなに豹変させてしまうのか、知りたいです。(なおみさん)

A.子どもの「あるがまま」を受け止めましょう

相談者さんの言葉の中に「アンガーマネジメント」という言葉があります。正直、よくその言葉を知っているなと思いました。かなり勉強をされたのか、あるいは誰かに相談した時に教えてもらったのでしょうか。「アンガーマネジメント」というのは、アメリカで生まれた怒りの感情と付き合うための心理トレーニングのことです。怒りをコントロールする方法として有名ですが、考え方を変えさせるものです。「アンガーマネジメント」には、主に4つの方法があります。

(1) 6秒ルール(落ち着くために頭の中で6秒カウントする)

(2) 怒りのスコア化と記録(小さければ「1」大きければ「10」といった形で怒りをスコアにしてみる)

(3) その場から離れる(怒りの原因から離れる)

(4) 固定概念を捨てる(他人の価値観と自分の価値観の相違を理解する)などがあります。

学校で友達同士のトラブルが多いときには、例えば友達のAくんが「すぐに勝負にこだわって怒り出す」とすれば、違う見方を考えさせ「きちんと物事をプラスとマイナスに分けて考えられる」というように、マイナス面をプラス面に見方を変えさせるなどをして、子どもの関係性を変えていくために使われます。

支援級を勧められたということは、発達障害の疑いとそうであった場合の対策を勧められていると考えた方がいいでしょう。発達障害の場合は、それが理由で「アンガーマネジメント」がうまくいかないのかもしれません。

ここで一番気をつけてほしいのは、相談者さんのお子さんの良い面も悪い面も含めて認めてあげることです。他者に対する攻撃ではなく、「僕なんて生まれてこなければ良かった」という言葉に見られるように、自分に攻撃性が向いた時には、要注意です。自分の存在そのものを否定しているからです。

否定的な言葉を受け止める!

相談者さんのお子さんは、「死ね。殺すぞ。階段から突き落とすぞ」と怒ったり、「僕なんて生まれてこなければ良かった。産んだお前が悪い。何で産んだんだ。ママも生まれてこなければ良かった」などと泣き叫ばれるのは、とてもつらいと思います。

そんな時に「そんなことを言ったらダメでしょう!」と言うのではなく、一呼吸おいてから「自分なんて生まれなければよかった、と思っているんだね」とか「なんで産んだんだとあなたは考えているんだね」などとそのまま返してください。なぜなら、自分のプラス面もマイナス面も含めて認めてくれる存在であるかどうかを確かめているからです。

これを、カウンセリングの手法の中の「ミラーリング」というのです。子どもの言葉を受け止め、そのまま鏡のように返してあげることです。そのことによって、子ども自身が自分の放った言葉を考え直したり、とらえ直したりするようになるからです。

そうした段階をたくさん踏ませていくことが、内省する力を育てていくのです。その上で、「ママはどんなあなたでも大好きだよ!」と言ってあげて欲しいのです。

また、発達検査は受けておいた方がいいかと思います。それは、他の子どもと比べるためではなく、どんなところに発達のデコボコがあるかを知るためです。

子どもは、「コンペイトウ」のような存在です。丸いボールのように成長していくのではなく、「コンペイトウ」のようにデコボコした形で成長していく存在なのです。そのデコボコした成長に付き合っていくのが、親や教師の仕事だと思っています。

![]()

増田修治先生 ![]()

白梅学園大学子ども学部子ども学科教授。

1980年、埼玉大学教育学部を卒業後、埼玉県の小学校教諭として28年間勤務。

若手の小学校教諭を集めた「教育実践研究会」の実施や、小学校教諭を対象とした研修の講師なども務めている。

「笑う子育て実例集」(カンゼン)、「『ホンネ』が響き合う教室」(ミネルヴァ書房)など、著書多数。

【近著】

「子どものココロが見えるユーモア詩の世界 -親・保育者・教師のための子ども理解ガイド-」(ぎょうせい、1980円)発売中。