更新 :

どうして毎日お空は変わるの?親子でしたい天気の話

運動会やレジャーなど、外での活動が多くなるこれからの季節。「なんで雨は降るの?」など、子どもの質問に困ったことはありませんか? 今回は読者の「子どもに聞かれた天気の疑問」について、気象キャスターの津田紗矢佳さんに聞きました。幼児には理解するのが難しい内容かもしれませんが、まずはママやパパが仕組みを理解して、話してあげてください。

図版協力:「すごすぎる天気の図鑑」(荒木健太郎著/ KADOKAWA)

Q 雨はどうして降るの?

A 空で成長した水や氷の粒が重くなって落ちてくるから

陸や海にある水は、水蒸気になって空へ昇っていきます。温度の低い高い空で水蒸気は冷えて、液体の水の粒になります。この水の粒がたくさん集まったものが雲です。

雲の中には上昇気流(下から上に向かう空気の流れ)があるので、水の粒はさらに高く昇っていき、氷の粒になります。氷の粒は周囲の水蒸気を取り込んで大きく成長し、雪の結晶になります。結晶が小さなうちは上昇気流によって支えられていますが、結晶が大きく重くなっていくと、上昇気流で支えきれなくなって、下に落ちてしまいます。その雪の結晶が落ちていく途中で溶けて水になったものが雨なのです。

Q 天気雨になるのはなぜ?

A 別の場所で降っている雨が、地上に届くまでに風に流されたのかも

空は晴れているのに、雨が降ってくるのが「天気雨」。雨が地上に到着する前に、強い風に流されて、雨雲の下から移動してしまうと天気雨になることがあります。冬の風の強い日には、晴れているのに、遠くで降っている雪が風に運ばれて舞うことも。これを風花(かざはな)といいます。

Q どうして夏は雪が降らないの?

A 暑いので、降ってくる途中で雪が溶けてしまうのです

日本の場合、夏でも背の高い雲の中では雪が降っています。ただ、夏は気温が高いので、地上に届くまでに溶けて、雨になってしまうのです。地上の温度が低い冬の日には、雪の結晶が溶けずにそのまま雪として落ちてきます。

Q 虹はどんなときに見える?

A 通り雨がやんだら、太陽の反対側を見て

虹が見えるのは、太陽が出ていて、その反対側で雨が降っているとき。空にある雨粒に太陽の光が入って屈折することでカラフルな虹が現れます。通り雨や夕立がやんで晴れてきたら、太陽の反対側を見てみましょう。ちなみに、虹が現れるのは、自分の頭の影から手のひら二つ分くらい外側の位置。影に向かって腕を伸ばして測ってみましょう。太陽の高さによって虹が現れる位置は変わり、夕方は大きな虹が見られます。

Q 飛行機雲ができるのはどんなとき?

A 高い空が湿っているとき。次の日は雨かも!

飛行機はエンジンから高温の排気ガスを噴射しながら飛んでいます。排気ガスは上空で急激に冷やされますが、このとき空が湿っていると排気ガスが芯となって水蒸気が凝結し、水の粒が発生します。これが白い線状の飛行機雲になるのです。空が湿っているときは、飛行機雲が長く空に残り、空が乾燥しているときは飛行機雲はできないか、すぐに消えてしまいます。

高い空が湿っているときは西から低気圧や前線が近付いていることが多いので、「飛行機雲が空に残ると翌日は雨が降ることが多い」とされています。ぜひ次の日の天気もチェックしてみましょう。

Q 子どもと一緒に豪雨に備えるには?

A 事前にハザードマップを確認!早めに防災グッズの点検も

豪雨によって起こりやすい水害は、ハザードマップで確認できます。天気のいい日に家族でハザードマップを見ながら、自宅付近や園までの道を歩いて、危険な場所を確認しておきましょう。避難所までの安全なルートもチェックしたいですね。

また、大雨の予報が出たら、早めに防災バッグの点検を。アイテムの使用期限や賞味期限は大丈夫か、電池が使えるかを確認し、必要に応じて薬や子どものおやつ、乳幼児のオムツやミルクなども加えましょう。実際に避難所生活になるとストレスが溜まるので、子どもに好きなおもちゃをひとつ選んでもらい、防災バッグに入れておくのもおすすめです。

親子でTry!

天気の面白さを感じるきっかけは、身近なところにもたくさんあります。

ぜひ親子で一緒にためしてくださいね。

湯気を見てみよう

幼児には「水蒸気」の概念が難しいので、炊飯器や鍋料理、お風呂などで湯気が出ているときに「この白い湯気は雲と同じだよ」と教えてあげて。おうちの中にどんな雲があるか、親子で探してみてください。

虹を作ってみよう

太陽に背中を向け、霧吹きで前方に霧状の水をまいてみましょう。太陽が高い日中は低い位置に虹ができます。

空を見上げてみよう

朝夕のベランダや休日の公園で、子どもと一緒に空を見上げてみましょう。雲の形や動きを観察するだけでも楽しい会話が生まれるはず。彩雲やハロなどのすてきな虹色の現象も見られるかもしれません。

[注意]太陽の光を直接見ると目を痛める恐れがあり危険です。建物や電柱などで太陽を隠しながら安全に注意して観察してください。

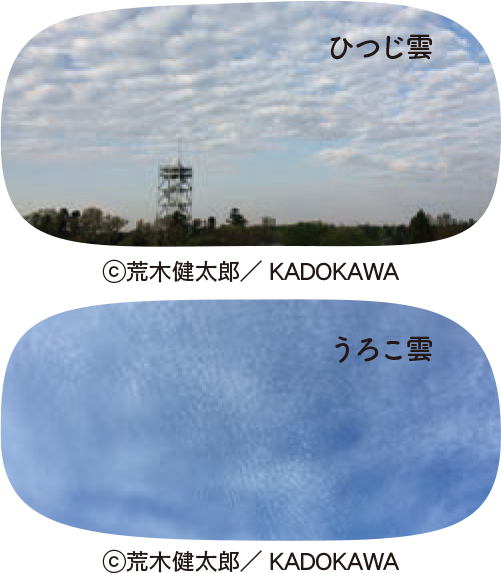

ひつじ雲・うろこ雲

秋の空によく見られるのが、ポコポコとした雲の集まりの「ひつじ雲」。さらに小さく魚のうろこのように見えるのは「うろこ雲(いわし雲)」と呼ばれます。この2つの主な違いは雲ができる高さ。うろこ雲はひつじ雲よりも高い位置にできるので、小さく見えるのです。

彩雲

雲が虹色に染まる現象。うろこ雲などが太陽の近くを通るときに、赤、緑、青色などまだらに染まって見えるものです。よく空に現れる現象なので、毎日空を見ていれば出合えるかも。

ハロ

太陽の周りに光の輪ができる現象で、「日暈(ひがさ・にちうん)」ともいいます。巻層雲(けんそううん/空の高いところにできる氷の粒の雲)が薄く空に広がり、太陽の光が氷の粒で屈折することで、光の輪が現れます。天気予報で「明日は下り坂です」と言っていたら、ハロが見られるチャンス!

子どもから難しい質問をされたときは

「夕日はなぜ赤いのか」「雷はなぜ光るのか」など、一見素朴な疑問でも、科学的な基礎知識がない幼児に説明するのはとても難しいものです。説明に困ったときは、ぜひ親子で一緒に調べてみましょう。仕組みはまだ理解できなくても、「知らないことを一緒に調べる楽しさ」は味わってもらえるはずです。

天気について調べたいときのおすすめは「すごすぎる天気の図鑑」(荒木健太郎著/ KADOKAWA)。図解が多く、子どもでも分かりやすくかみ砕いて説明されています。

気象予報士、防災士。株式会社ウェザーマップ所属。テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」気象キャスター。天気や防災を分かりやすく伝える「気象翻訳者」として執筆・講演など活動中。著書に「天気を知って備える防災雲図鑑」(文溪堂)他。気象学者の荒木健太郎さんに師事し、「すごすぎる天気の図鑑」(KADOKAWA)の編集協力も。