懐かしすぎ!NTTドコモ「F503i」がモデルの付録で話題『小学8年生』はじめてのプログラミング号、企画の背景や親子で楽しめるこだわりポイントとは?

『小学8年生』はじめてのプログラミング号でBluetooth搭載の付録が話題に!

「F503i」のカタチを忠実に再現した付録でプログラミングの世界を気軽に体験

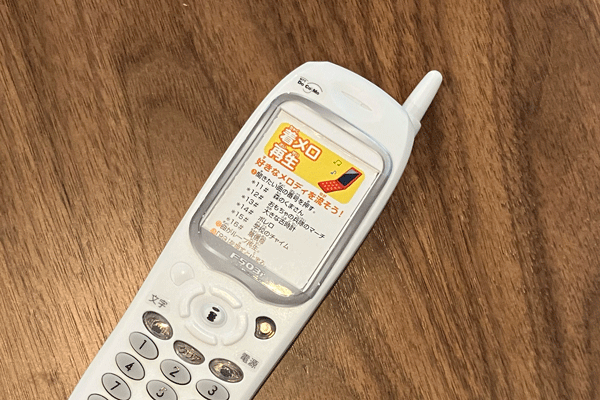

小学館の雑誌『小学8年生』はじめてのプログラミング号の付録は、e-Craft(イークラフト)が手掛けるプログラミング教育サービスのembot(エムボット)とコラボレーションし、同誌初のBluetoothを搭載した「NTTドコモ F503i 小8付録バージョン」。気軽に遊びながらプログラミングの世界を体験できるツールで、20年以上前にNTTドコモの機種として実際に活躍した「F503i」をモデルにしていることでも注目を集めています。

実はこの付録、かなり前から温めていた企画がついに実現されたのだそう。そこで今回は付録の企画を担当したe-Craftの額田一利さんと高谷友貴さん、『小学8年生』編集部の大泉高志さんにお話を聞きました。

「2018年くらいから温めていた構想が、今やっと形になるタイミングが来たなと」(額田さん)

―――今回のコラボレーションはどのような経緯で実現したのでしょうか

額田さん もともとembotというプログラミング教材と小学館さんとの歴史は長くて、2018年くらいからなんです。プログラミングは小学校教育での必修化が2020年度からでしたので、当時はまだよく知られていない分野でした。

embotはもともと工作と組み合わせるアナログな要素が強い教材を持っていたので、いつか小学館さんの付録にembotを付けたいという構想は当時からあったんです。ただ、付録にするにはBluetoothに対応する基盤の単価が高くなってしまうのがネックでした。

それが今回偶然、そのような課題をクリアにできたことで、2018年当時に考えていた形を実現できることになりました。

「当時、母の携帯電話のデータを埋め尽くすほど作っていた、“着メロ”をどうしても組み合わせたかった」(額田さん)

―――なぜ「F503i」の形にしたのですか?

額田さん 2018年当時から「身近な物に対して、身近ではないプログラミングを乗せたい」という構想がありました。プログラミングって、お子さんにしろ保護者の方にしろ、日常生活の中ではすごく遠いところにある存在だと思うんです。そこで保護者の方には馴染みがあって、お子さんにとっては面白そうと感じてもらえるもの、というバランスを考えた時に、昔の携帯電話を使うというアイディアが浮上しました。

実はembotには、昔の携帯電話にあった着メロから着想を得た機能がアプリに組み込まれているんです。当時、僕は母親の携帯電話を使って着メロをつくることにハマっていて、メモリの全てが僕が作った着メロで埋め尽くされていたくらいで(笑)。あの機能をどうしてもアプリに組み込みたかったんですね。

だから今回は特に昔の携帯電話との相性が良い、「着メロを作ろう」というところが前面に出ている内容になっています。

―――ご自身の遊びが今回の付録の着想につながっているんですね

額田さん そうですね。僕としてはそういう部分で「エンターテインメントにしたい」という思いがずっとありました。かといって「エンタメに偏りすぎず、プログラミングを普及したい」という思いもずっと持っていたので、今やっとそのチャンスが巡ってきたという感じです。

最初はもう少しデフォルメした携帯電話風おもちゃにするべきではないかと迷ったんですが、大泉さんにも「ドコモを全面に出したほうが面白い」と言っていただけて。それで「iアプリ」というアプリを初搭載した「F503i」をモデルにすることになりました。

「F503i」の開発当時、アプリといえばパソコンで使うもの。それを携帯電話に入れるなんてことはできるわけがないといわれていた時代に、「F503i」を開発したFCNTさん(当時 富士通)だけは「われわれは諦めない!」という合言葉を胸にずっと作り続けていたそうなんです。そういう意味でも世の中に影響度の高かった「F503i」を、今回の付録のモデルに採用しました。

―――「F503i」小8付録バージョンにはすぐに遊べるゲームが搭載されているほか、デコレーションシールや、別売りでこの「F503i」と連動して遊べるキットも発売されています。実際にどのように遊んでほしいですか?

額田さん 今回は「付録」なので、アプリと連携など難しいことをする前に、単純にこの付録自体を楽しんでほしい、面白がってほしいという思いがありました。そこで、説明書を読み込まなくてもすぐに遊べるゲームを8つ搭載しました。

まずはアプリを連動しないところから入ってもらい、興味を持ってもらう。そしてもうちょっと自由に動かしてみたいというタイミングでプログラミングに進んでもらえればと思いました。その上で、もっとセンサーを増やしたい、「F503i」と連動してモーターを動かしてみたいと思ったら、別売りのキットに進んでもらうというように、一段ずつステップアップしてもらえるといいかなと思っています。

アプリと連動して難しいことをやらなきゃ!と思うのではなくて、「楽しい」と思うレベルで遊んでもらえると良いですね。

大泉さん 僕は読者がプログラミングを体験したい、極めたいと思っている人ばかりではないかもしれないと思い、それ以外の遊び方も用意したいと思ったので、デコレーション用のシールを入れました。

昔、携帯電話にプリクラを貼りませんでしたか?(笑)実は額田さんがプリントされたプリクラ風のシールもあるんですよ。充電器風スタンドもそうですが、プログラミングとはまた別に、遊びの部分を用意したという感じです。

「昔の文字データは、昔の取扱説明書からデザイナーさんに“目コピ”で再現してもらいました」(大泉さん)

―――「F503i」の再現でこだわった部分を教えてください

額田さん 最初はもっと厚みがあったんですが、より「F503i」の形を再現するために中の回路を最適化して、なるべく薄く、本物に近付けるというところはかなりこだわりました。どの部分をダミーのボタンにして、どの部分を本当に押せるボタンにするかという点もとても迷いました。

実はこのダミーのボタンの並びは、信号機と同じ配色にしているんです。もともとドコモの携帯電話でも、受信ボタンが緑や青系、通話を切るのが暖色系でつくることが多かったので、ちょうど良いから真ん中を黄色にして。プログラミングと信号機の組み合わせはよくあるんです。

そもそも信号機自体がプログラミングです、という紹介もよく目にするかと思うんですが、この付録を魔改造するような上級者が、「F503i」の上に何かを被せて信号機に見立ててプログラミングする、なんて上級の遊び方もできるようにしています。

画面部分にはめるカードが固すぎずゆるすぎず、ちょうど良いあんばいではまるようにもこだわっています。再現性と機能性をうまく組み合わせられるように、厚みなどもとてもこだわっているんです。

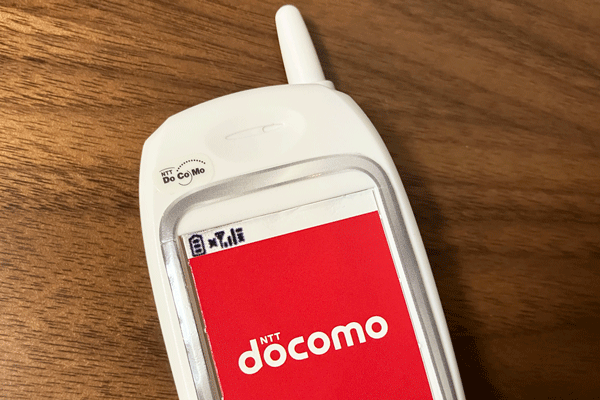

本体の色と、画面枠やロゴのシールもこだわっています。試作段階での本体の色は、携帯電話を開発する段階でも良く使われるグレーだったんですが、「F503i」の開発に関わった笹原優子さんの鶴の一声で白になりました。実際に開発された方が言うなら間違いないだろうと(笑)。

最後に、シールで貼ることができるドコモの旧ロゴですね。これもなるべく再現したいよねと話していて、旧ロゴの使用許可を各所に取りました。

―――実際にiモードやドコモの旧ロゴに馴染みのある世代からすると、目にしただけでても確かにテンションが上がります(笑)

大泉さん シールには2つの目的があって、デコレーションするということと、iモードのロゴやダミーの電源ボタンに文字のシールを貼ることで、再現性を増しています。シルバーの画面枠シールもそうです。当時のデータは残っていなかったので、額田さんに当時の説明書を入手していただいて、腕ききのデザイナーさんに“目コピ”してもらいました。

額田さん 再現度が高くて、小学館さん本当にすごいなっていう…最初、このLEDでひかるダミーボタンの上にシール貼ったら微妙なのでは?と思っていたんですが、「いや、いけます」と言われて半信半疑でしたが、本当にいけたという(笑)。小学館さんに言ったら本当につくっちゃうんだな、というのが僕らはともてびっくりしましたね。

大泉さん 今回は初のBluetooth搭載で、かなり豪華な完成品をつけることができたのでうれしかったのですが、小学館の幼児誌・学年誌の付録の基本はやっぱり紙です。今回の付録でも、子どもたちに一番やってほしいことは、プログラムを“つくる”という部分だったので、紙付録の思想とは変わっていないと思っています。

また、今回は紙付録として「F503i」の充電スタンドを付けました。もともと「F503i」は充電スタンドがなかったのですが、昔の携帯電話ってこういうスタンドに立てて充電してたよね、というイメージを再現した形です。紙付録のDNAが、ここに詰まっています。

「この付録をきっかけに、親子やおじいちゃんおばあちゃんまで話をするきっかけになれば」(大泉さん)

―――最後に読者の方にメッセージをいただけますか?

高谷さん 僕は付録の開発段階から携わったというよりは、大泉さんと一緒に誌面と付録をどう連動して届けていくか、何を伝えたら良いんだろうという部分をずっと相談させていただいて。僕の世代は実は着メロを作った世代では無いんです。でもいざ作ってみるとすごく楽しくて、プログラミングというものが、音楽とか工作とかいろいろなことと絡んで、自分の身近なところから興味を持ってもらえるのではないかと実感しています。

大泉さん 誌面のほうの特集では、プログラミングとは何かという部分と、携帯電話の歴史や、NTTドコモさんの研究センター潜入取材などを掲載しています。携帯電話の歴史に関しては、親子や3世代でも盛り上がっていただける内容になっていると思います。

「F503i」の再現性や本誌記事の部分を主に担当した僕としては、付録で楽しく遊んでいただくのはもちろんなんですが、これをきっかけに「お母さん昔コレ使ってたのよ」とか、「昔こんなふうに充電してたよね」とか、もっと言えば、おじいちゃんおばあちゃんの世代も含めて3世代で話が盛り上がってほしいなと。コミュニケーションを取るきっかけにしてもらえればうれしいですね。

額田さん プログラミング教育は大人にとってもまだまだ新しい分野。大人が先に覚えてから子どもに教えなきゃというよりは、一緒に遊んで楽しみながら体験してほしいです。そういった意味で今回の付録は「小学8年生」らしさがすごく出せたと思うので、ぜひ親子で楽しんでいただけるとうれしいなと思います。

PROFILE

額田一利さん(写真左)

株式会社e-Craft 代表取締役CEO。株式会社NTTドコモに入社後、研究所に所属し、基地局におけるエネルギー最適化研究を担当。その傍ら、趣味で友人と共にプログラミング教育ロボットembotを企画開発し、社内外のコンテストを受賞。2016年より新規事業開発の部署に異動し、スマートスピーカーや楽器演奏者支援サービスの立ち上げとembotの事業化に従事。2021年にはembot事業をカーブアウトさせ、株式会社e-Craftを設立。主な受賞歴はiF Design Award 2024、KIDS DESIGN AWARD 2023。

高谷友貴さん(写真中)

株式会社NTTドコモに入社後、新規事業の立ち上げとその支援を行う部署に所属し、エンジニアとしてシステムの内製開発を行いつつ、自身のプロダクトとして教育系新規事業の立ち上げを行う。

2023年より株式会社e-CraftにてFull-stack Engineerとしてembotに関するシステム開発およびマーケティング業務に従事。

大泉高志さん(写真右)

小学館 学習雑誌編集室。『小学8年生』の付録を担当。

企画・編集/&あんふぁん編集部、取材・文/山田朋子

『小学8年生』はじめてのプログラミング号 価格1500円

本を通して好奇心を刺激し可能性を伸ばす新しい学習雑誌。学年を問わず楽しめる付録と特集で、小学生を全力で応援します。