読んだらニュースが見たくなる?“難しい”気象から防災までを“カンタン”に学べる本「こども気象庁」

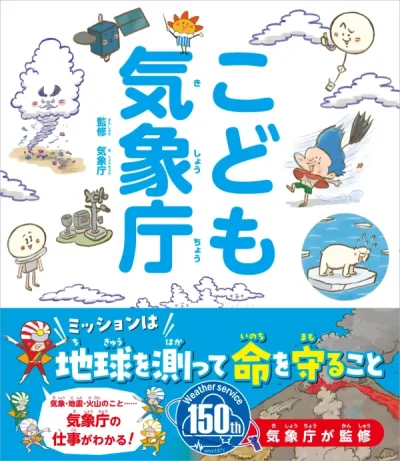

「みんなの“難しい”を“カンタン”に。」をモットーに数々の実用書を手がける出版社から、気象庁が一冊丸ごと監修した書籍が登場しました。気象庁の仕事を軸に、毎日の天気から防災までをフルカラーで解説。今回は、読んだら子どもがニュースを見るきっかけになる?『こども気象庁』を紹介します。

「本」が苦手でも読みやすい!地球の「今」が自分ごとになる一冊

寒暖差が激しかったり、暴風雨で登校や出勤に苦労したりすることが増えた昨今。子どもたちの「明日のおしたく」にも天気予報のチェックが欠かせなくなっていませんか?わが家では、季節の変わり目は特に、翌日の服を用意するのに「ママー!明日の天気は冬?春?夏?(寒い?暖かい?暑い?)」なんて聞かれることもしばしば。

とはいえ大人が報道番組などを見ていると、隣で「アニメ見たい!」圧をかけるのに余念がなく、天気予報や災害のニュースが流れていてもどこかピンときていなかった娘(2025年4月から小学4年生)に、ある本を渡してみました。

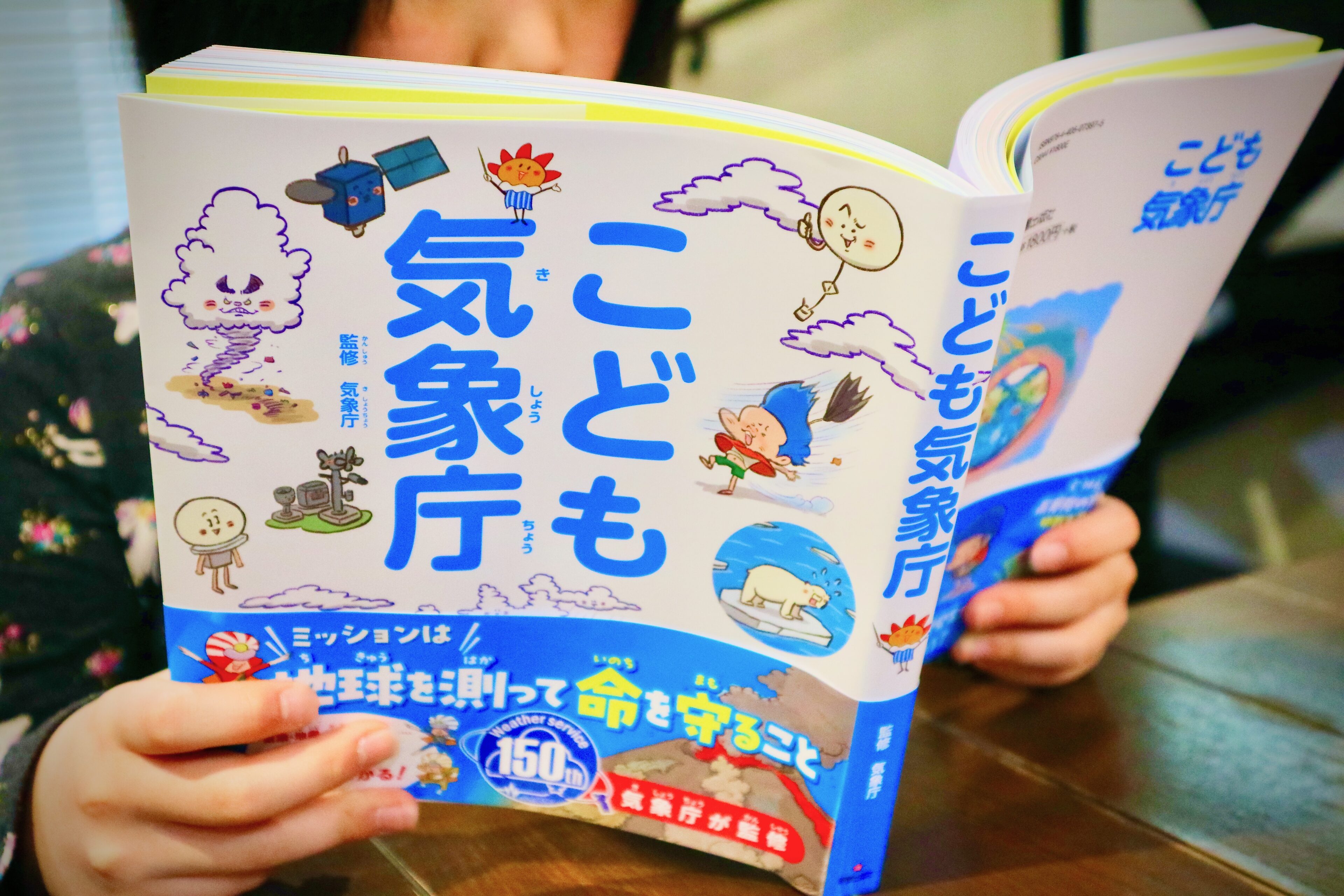

それが、2025年に気象業務開始150周年を迎える「気象庁」が監修した『こども気象庁』(新星出版社)です。興味がなければ活字は追いたがらない娘ですが、思いのほか、スッと集中して読み始めました。

読後に感想を尋ねると「なんかニュースを見てみたくなった!」という期待以上の発言に母はびっくり。実はこの本、「みんなの“難しい”を“カンタン”に。」をモットーにする新星出版社が手がけたもの。さほど本に興味を示さない子どもでも読み込める仕掛けが満載なのです。

ポップなイラスト&マンガで子どもの心をガッシリつかむ

表紙を開いた娘の心を最初に惹きつけたのが、気象庁のマスコットキャラクター「はれるん」だったそう。書籍のキャラクターに合わせて、オリジナルよりもややポップでキュートな見た目にアレンジされています。

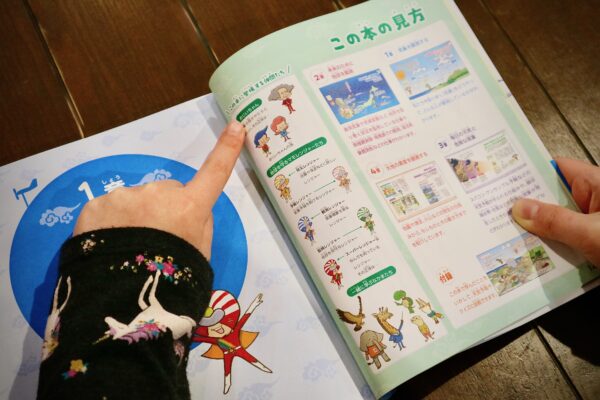

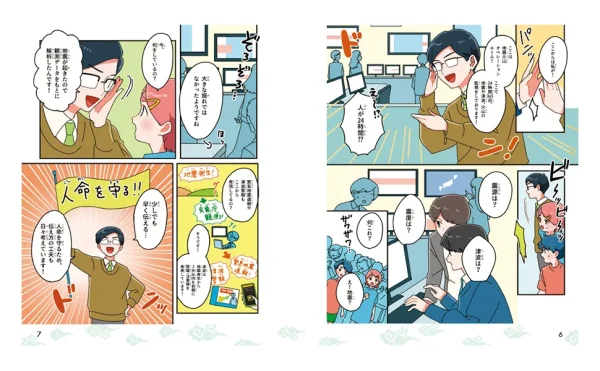

「はれるんがこの本に書いてあることを教えてくれて、次のページからマンガがズラーって並んでたからついつい読んじゃった」と娘。オリジナルのキャラクターが登場し、解説してくれる点も読み続けられたポイントのようです。「絵とマンガがいっぱいあって読みやすかった!」そう。

この本は各章に1カ所以上、導入としてマンガが挿入されているのが特徴。また全ページフルカラー、イラストや写真がふんだんに組み込まれているので、細かい活字を読み飛ばしてもざっくりと通して内容を理解できる工夫がされています。

またマンガやイラストがポップな印象でも、1冊丸ごと気象庁が監修しているとあって、親としても情報の正確性に信頼が持て、安心感がありました。

昔と今では天気が違う!?世界の異常気象にも興味を持てる内容

『こども気象庁』は、「どうして何日も先の天気がわかるんだろう?」という素朴な疑問から、台風や地震・津波、火山活動などの気象状況を観測・監視している気象庁の仕事を通して、「地球の今」を広くわかりやすく解説しているのも魅力です。

小学3年生の社会で人口の推移などを学んだ娘。「この本を読んで、天気に関して何か印象が変わったことがある?」と尋ねると、「最初は人が増えたとか、そういうところが変わったくらいで、地球自体はそんなに変わってないだろうなと思っていたのに、昔と比べたら天気はだいぶ変わってて、今じゃ結構大変なことになっている気がしてびっくりした」とのこと。

ちょうど学校の授業でも自分の地域の今昔を学んだり、都道府県を覚え始めたりしたタイミングだったこともあり、自分の知識を織り交ぜて理解を深めた様子でした。とはいえ今まで台風のニュースを見せてもピンときていなかった娘がこの本を読んだ結果、「ちょっとニュースを見てみようかなと思った」というので正直びっくり。

見開きのイラスト付きで、世界の異常気象を紹介したページにも目が止まったそうで、「日本じゃないけど、真冬なのに高いとか真夏なのに寒いとか絵で書いてあって、なんでだろうって気になって読んでみた」という娘。自分の世界から遠く離れた場所で起きている異常気象も「自分ごと」として捉えられたよう。

イラストや見出しが気になって、「気になるところだけ」を読んだつもりでも、大事な情報がしっかりと届いていたのが印象的。読んだ後にちょっぴりわが子の世界が広がった実感を持てたところもおすすめのポイントです。

大人が読んでも面白い内容になっているので、この春の読書にぜひ、親子で読んでみませんか?毎日の天気予報チェックでも、親子の会話が広がるかもしれませんよ!

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/山田朋子

※記事中のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります