更新 :

片付かないイライラにさようなら!親子の片付け&収納術

「子どもがおもちゃを片付けられない」は親の悩みのタネ。

読者アンケートでも、片付けでまったく困っていない人は少数派でした。

今回は親子の片付けに詳しい横田ちひろさんに、幼児期に家庭で取り組んでおくと良いことや、収納のコツを教えてもらいました。

片付け・整理収納作業、子育てサポートサービスを行う「Maison du Soleil」代表。「暮らし整えサポーター」として、個々に合った片付け方や、「完璧ではなく、ゆっくりと、Good Enough(ほどよい)な暮らしづくり」を提案。ライフオーガナイザー1級。スター・ペアレンティングファシリテーター。おもちゃ・子育てアドバイザー

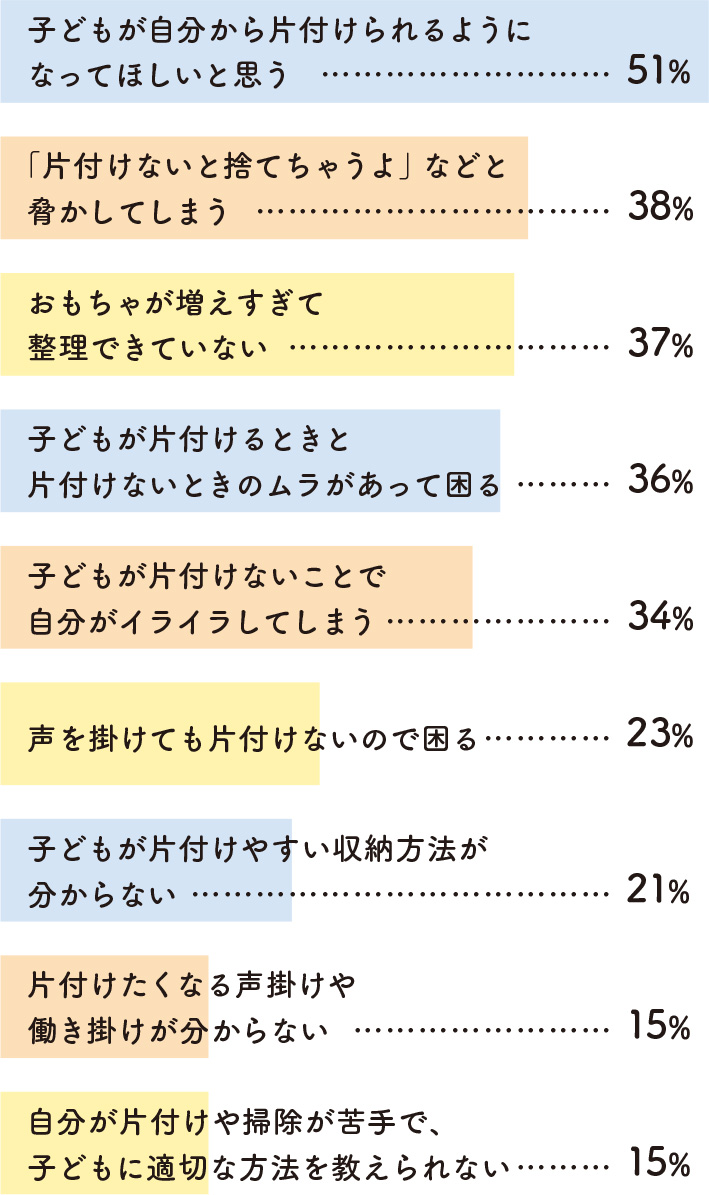

あんふぁん読者に聞きました!

※2023年2/1~28 あんふぁんWebアンケート 有効回答数886(複数回答)

Q.ママ・パパの考えや困り事で当てはまるものを教えてください。

Q.子どもが片付けやすくなるように工夫していることを教えてください。

● 時計を見せて「長い針が◯になったらおしまいにして、片付けよう」と切り替えができるように声を掛けています。(年長のママ)

● 幼稚園では「おもちゃのチャチャチャ」が片付けタイムの曲と聞き、YouTubeで流したらスムーズに!(年中、年少のママ)

● 某教育番組のまねで「お手伝いロボ、お片付けお願いします!」と声を掛けるとサッとやってくれます。(年少のママ)

● 「〇〇( 名前)選手、頑張っています」などとアナウンスしてあげると喜んで片付けます。(年長のママ)

● 「おもちゃのお片付けとママのお皿洗い、どっちが先に終わるかな?」と、運動会の歌を歌いながら競争!(年少のママ)

● 1カ月に1回ほど、親子でおもちゃの量を見直します。いらなくなったものは処分か、リサイクルショップへ。量が少なければ片付けも簡単です。(年少のママ)

● 工作が好きで、作ったものをどんどん床に置くので、床にマスキングテープを貼って「置いていいゾーン」を作りました。(年少のママ)

● 楽しくミニカーを収納できるように駐車場を作ったり、電車類は線路テープを貼って車庫を作ったり。片付けるというよりも車遊びの最後に車庫に戻る、という形にしています。(年少のママ)

「自発的に片付けられる」をゴールにしない

子どもが片付けたがらないのは当たり前のこと。子どもにとって「遊び」は心からやりたい欲求ですが、「片付け」はそうではありません。「片付け=楽しい遊びの終わり」です。散らかった部屋を片付けたいのは「親の事情」であり、片付かなくてイヤなのは主に親なのです。

読者アンケートでは、「自発的に片付けられるようになるにはどうすればいいか」という質問がたくさん寄せられましたが、これは幼児にとって、かなり厳しい要求。今は「声を掛ければ片付けられることがある」程度で十分と考えて、「自発的に片付けられるようになる」をゴールにしないでおきましょう。

今は収納の工夫や楽しくなる声掛けを

子どもはいずれ大きくなって、自分で片付けの必要性を感じるようになれば、自発的に片付けるようになります。その時期は個人差が大きいので、今は子どもが簡単に片付けられる収納にしたり、片付けを楽しめるように声掛けを工夫したりしてみて。「手伝って」というときは手伝い、片付けない日は親がパパッと片付けて、親自身のストレスにしないこともポイントです。また、子どもが遊びに集中しているときは、親が少し一緒に遊んであげるとスムーズに片付けられることが多いですよ。

片付けを通じて身に付けたい選択力

とはいえ、大きくなって片付けの必要性を感じれば、誰でもすぐ片付けられるようになるのかといえば、そうではありません。「片付け」には

① 自分にとって大切かどうか判断し、いる・いらないを選択する

② 出したものを戻す

③ 乱れたものを整える

④ 自分に合う収納方法を考える

という4つの要素が含まれています。「片付ける」というと②に注目しがちですが、実は最も大切なのは①。大人でも片付けが苦手な人は、①の判断ができない人が多いのです。

物や情報が溢れている現代では、自分自身で必要なものを選び取っていく選択力が不可欠です。しかし学校では基本的に与えられることが中心になるので、この選択力を鍛えるのは家庭がメイン。幼児期から、自分にとって大切なものを自分で決めていくことで、この力は培われていきます。

さらに、片付けでは「大事なものが見つからなくなった」「あのおもちゃは捨てなきゃよかった」「雑にしまっておいたら壊れた」などの失敗や、「ここに置くと取りにくい」「物が増えて入りきらない」などの困難をたくさん経験することができます。「次はどうすればいいかな?」と親子で一緒に考え、試行錯誤を重ねていくことは、「生きる力」の向上にもつながっていきます。

子どもが遊びやすい&片付けやすい おもちゃの収納テクニック

「子どもが片付けない」という場合は、まず収納を見直してみましょう。

片付けにくさを解消すると、ひとりで片付けられることが増えてくるかもしれません。

「自分でできる」と思える簡単な収納にしよう

3歳頃からは「自分でやりたい」という自立心が強くなります。ですが、まだ手の機能が発達途上なので、狭いスペースに収める、ふたを開け閉めする、フックに引っ掛けるなどはやりにくいもの。細かな分類はせず、「ふたのない箱に投げ込むだけ」など、簡単でシンプルな収納がおすすめです。子どもに「自分でできる」と思ってもらいましょう。

子どもの成長を大切に 子どもと大人の折衷案を

ちょっと気を付けたいのは、リビングでのおもちゃ収納。大人にとって快適な空間と、子どもの成長にとって良い空間は異なります。SNS映えする大人好みのスタイリッシュな収納は、おもちゃが扉で隠れていたり、ぱっと見で何がどこにあるか分からなかったりしがちです。しかし、幼児期は最もおもちゃが多い時期。遊びに没頭できるようにするには、おもちゃを選びやすく、自由に出しやすい環境づくりが大切なのです。

子どもが成長すれば、親の理想の空間を作れるようになるので、おもちゃの収納に悩むのは今だけ。子どもの遊びやすさ・片付けやすさを大切にしつつ、収納グッズは色や素材に統一感を持たせる、視界に入りやすいテレビ周辺だけはスッキリさせるなど、大人もくつろげるような折衷案を考えてみましょう。

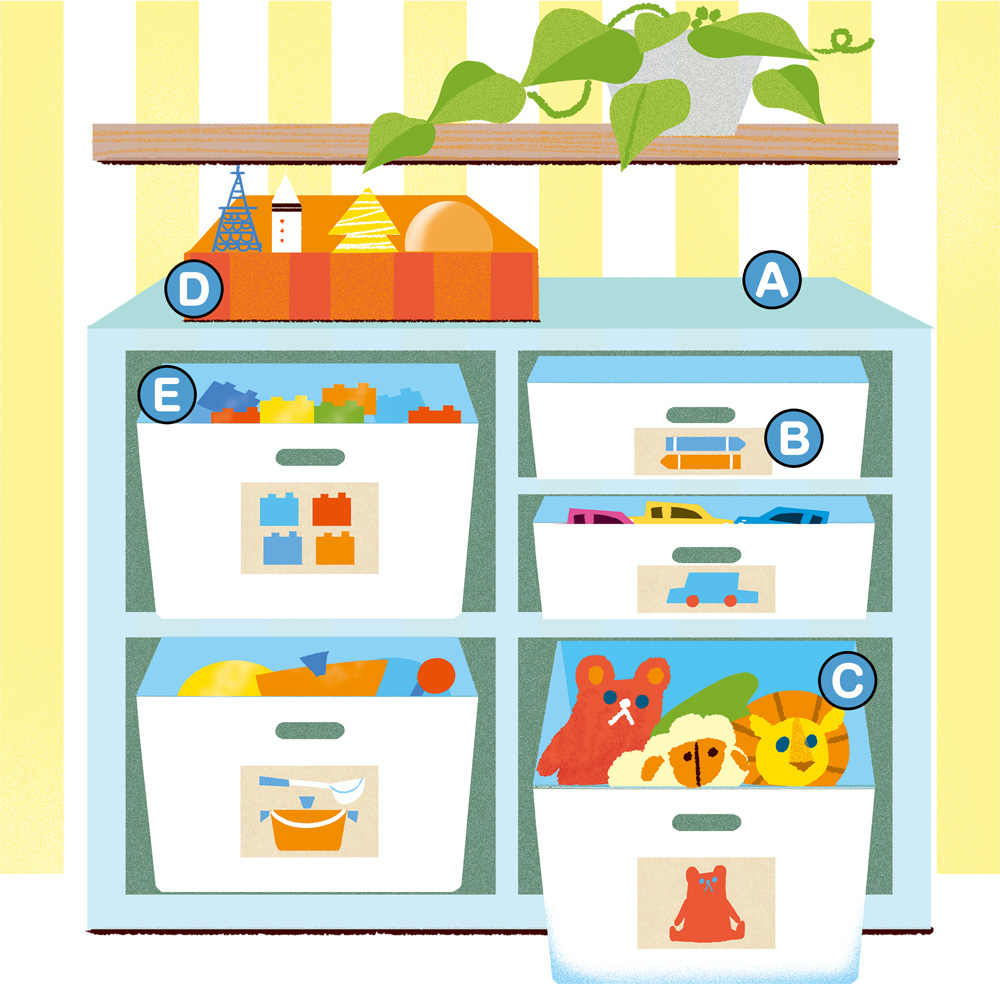

遊びやすい&片付けやすいのはこんな収納

柔軟に変えられる収納グッズ

収納は子どもの成長やおもちゃの量に合わせて変えていけるように、棚板の高さや枚数を調節できると便利です。箱はおもちゃの量に合わせて選んで。例えばニトリのNインボックスは、持ち手がついていて軽く、子どもも使いやすい仕様。高さや深さのバリエーションも豊富で、棚と組み合わせやすくなっています。

ものの住所を決める

迷わず元に戻せるように、ものの住所(定位置)を決めておきましょう。分類は「おままごと」「のりもの」などざっくりと決めて、何がどの箱かひと目で分かるように、箱に中身の写真や絵を貼って。字が読めるようになったらラベルでもOK。

箱の容積の7割まで

ひとつの箱にしまうおもちゃの量は、箱の容積の7割くらいまでに。それ以上入れると、手でかき分けて底まで探すことができなくなります。

宝物ボックスを作る

大人には捨てるべきものに見えても、子どもにとっては大事、というのはよくあること。「宝物ボックス」をひとつ作って、それにしまっているものは子どもの宝物として尊重しましょう。宝物ボックスに収まりきらなくなったら、「どれを手放す?」と選んでもらいましょう。

箱にふたをつけない

箱はふたナシで、ポイポイ投げ入れられるようにしましょう。中に入っているものが見えると、「あれも組み合わせてみよう」と遊びも広げやすくなります。

+1ポイント 片付け終わったら「気持ち」の声掛けを

片付けができたときは褒めるだけでなく、「きれいだね/スッキリしたね/気持ちいいね」など、気持ちを表す言葉を伝えて。「こういう行動をすると、こういう心地よい気持ちになって、これをスッキリと呼ぶんだ」と感情のバリエーションが増えます。

遊びやすい&片付けやすいのはこんな収納

他にも読者アンケートで多かったお悩みについて、横田さんにアドバイスをいただきました!

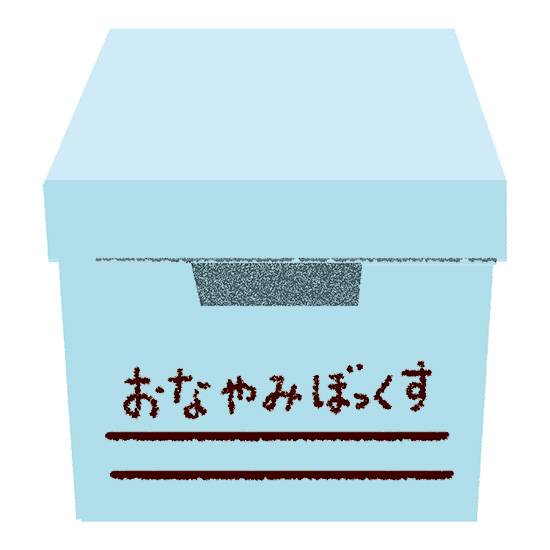

使わなくなったおもちゃも「捨てちゃダメ!」

子どもが大切にしていたものなら、「いる・いらない」を聞いて選んでもらいましょう。「もう遊ばないけど手放すのは難しくて悩む」というものは、「悩みボックス」を作って、しまっておいて。それを数カ月ごとに見直して、「もういいや」となったら手放しましょう。ただし、これを全部のおもちゃでやるのは相当な労力。子どもが大切にしていなかったものなら親の判断でしばらく隠しておいて、子どもが思い出さなければ手放してもいいでしょう。

飾りたい作品が増えすぎて収まらない

子どもの絵や作品も、あらかじめ決めておいたスペースに収まらなくなったら「どれを飾っておく?」と子どもに選ばせて。飾らなくなったものは子どもの「悩みボックス」に移動するか、親が保管したり写真で残したりしましょう。

おもちゃを片付けずに次のものを出す

「その都度片付けてほしい」というのは親の都合。幼稚園くらいの子どもの成長にとって重要なのは、片付けよりも遊びです。とくに年中くらいからは、好奇心や想像力を膨らませて、いろいろなおもちゃを組み合わせて遊びを広げるようになります。片付けるのは「食事の前」「寝る前」程度の区切りでOKとしてはどうでしょうか。

ひとりで片付けられないことが多い

子どもは自分でやりたがるときと、やりたくないときのムラがあるもの。片付けやすいように工夫しつつ、できないときは親が一緒に片付けてあげましょう。ちなみに、小学生になっても疲れていて片付けられないことはよくあります(大人でもありますよね)。「もう◯歳なのに」と年齢で考えないようにしましょう。

横田さんからメッセージ 片付かないことにイライラしたら

SNSなどでスッキリ整っている家を見ると、「うちはこんなに散らかっていて…」とイライラしてしまうかもしれません。しかし、家が散らかるということは、「そこにいる人が今日も元気に生きている証拠」。

SNSの空間は「いいね」と思われるように整えたものであることも多く、いつもは散らかっているかもしれません。イライラしたときは、できていないことよりも、今できていることに注目してみてください。「今日も元気に遊んだし、ご飯も食べたし、まあいっか」と思えればOK!

親がストレスをためないようにしましょうね。