公開 :

こんまり®流片づけコンサルタントに学ぶ「ランドセル収納」低学年のうちは“戻しやすさ”もポイント

年長のお子さんがいる家庭では、ランドセル収納を検討する時期ですね。「どこにどう収納しようかな」と悩むママ・パパは多いのではないでしょうか。“子どもが自分で準備ができる”ランドセル収納のポイントをお伝えします。

ポイントは「分散させない」

ポイントは、学校関連の物を分散させないことです。1カ所にまとまっていることで準備がスムーズになり、忘れ物防止にもなります。

学習机があって机の収納も利用するという場合は、その近くに荷物をまとめられるようにしておくといいでしょう。学習机がない場合は、何かラックを準備しておくとスッキリとまとまります。

ランドセルと同じ場所に収納したいもの

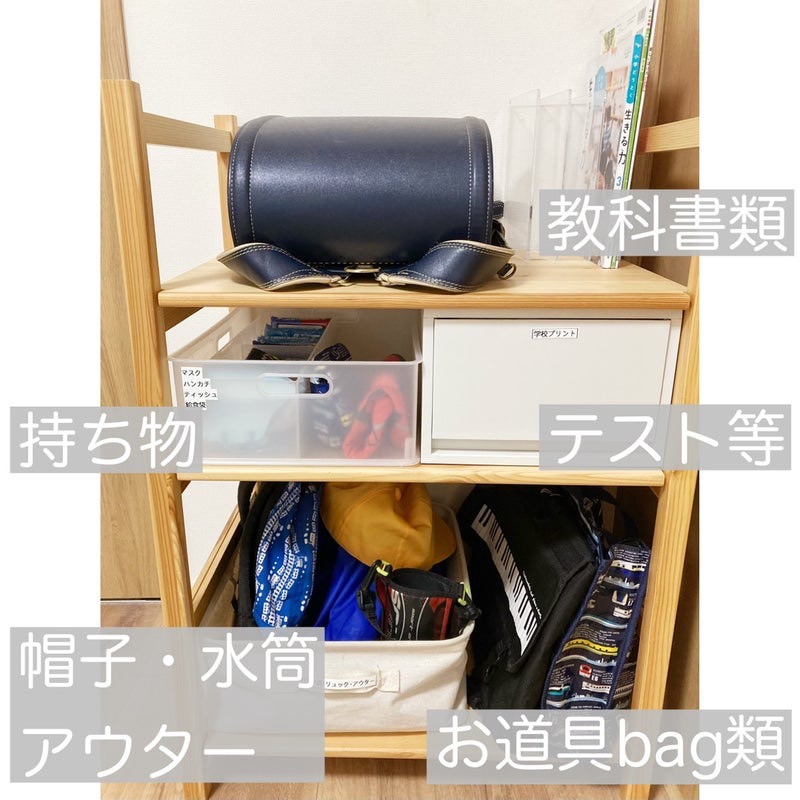

わが家の場合は学習机を購入していないため、学校関連の物は全てラックに納めています。写真のラックは無印良品の「パイン材ユニットシェルフ」(58cm幅・小)を利用しています。

下記のようにそれぞれラックのどこに何を置くか決めることで、子どもが自分で準備や片づけをできるようにしています。

- 上段:ランドセル、教科書

- 中段:持ち物(ハンカチやティッシュ)、テスト類を入れる引き出し

- 下段:帽子、水筒、アウター、週末持ち帰るお道具バッグ等

持ち帰ってきたテスト類も置き場を作っておくと散らかりません。だいたい学期末で引き出しがいっぱいになるので、そのタイミングで「残す」「残さない」を子どもが整理しています。

特に低学年の頃は「戻しやすさ」が大切

子どもが自分で準備ができるようになるために、「戻しやすさ」も考慮したいポイントです。

特に低学年の頃は、定位置が上だと重たいランドセルを元に戻せず床に放置されがち…という話をよく聞きます。子どもの腰高の位置かそれより低い位置であれば無理なく戻すことができす。

わが家では小学3年生頃から背が伸びたせいか、ランドセルをラックの下の段に戻しづらくなり上の段に変更しましたが、低学年の頃は下の段を定位置にしていました。

ラックをこれから用意する場合は、このように定位置を自由に変えられるタイプのラックを使うと、子どもの成長に応じて調整しながら使えるのでおすすめです。

また、ラックを置く位置も「どこだったら戻しやすいか?」を考えて決めてみてください。住まいが2階建て以上であれば、可能なら1階に置き場所を設けるなど、子どもが負担なく戻せる場所にするといいと思います。また、子どもが長く過ごす場所に置けると、戻しやすくなり自分で準備ができることにつながります。

次回は、書類の片づけについてお伝えします。