公開 :

子どもの「お金の使い方」をどう教える?親子で話すコツと無料相談もできる「J-FLEC」とは

子どもたちがキャッシュレス決済やオンラインゲームに触れる機会が増える中、早期からのマネー教育の重要性が高まっています。今回は2024年4月に設立され、幅広い年齢層に向けて中立・公正な立場から教育・アドバイスを行う金融経済教育推進機構(J-FLEC)の皆さんに、組織の取り組みや親子で楽しめるマネー教育についてお話を聞きました。

中立性を重視した新しい金融経済教育の形

——J-FLEC(ジェイ・フレック)とはどのような組織でしょうか。設立の背景と目的について教えてください

経営戦略部長 本田幸一さん:私たちの正式な名称は「金融経済教育推進機構」といいます。J-FLECは英語の文字を用いた通称です。特定の金融商品の販売とは切り離された状態で、中立的な立場から金融経済教育を推進していくことを目的として2024年4月に設立されました。特別の法律に基づいて国の認可を受けた公的な機関です。現在は設立2年目に入り、今年度は各方面に金融経済教育の機会をお届けすることを大きな使命として進めています。特に年齢制限を設けておらず、小学校に上がる前の幼い子どもたちへの取り組みも進めています。

——現在取り組んでいる主な活動について、未就学〜小学生向けの金融経済教育プログラムやイベントの概要と特徴的な事例を教えてください

経営戦略部 経営企画課 経営企画グループ長 佐々木智晴さん:さまざまな取り組みを行っていますが、特に講師派遣に力を入れています。小学校だけでなく、ご要望があれば幼稚園や保育園にも講師を派遣しています。小さい子ども向けには難しい話よりも、お小遣いや物を買うのにお金が必要だということをまず知ってもらうところから始めていますね。

子どもたちが退屈しないようにアクティブラーニングの要素や、クイズ・ゲームを混ぜながら、お金について難しく考えすぎずに、生活の中で必要なものだと理解してもらえるよう工夫しています。

さらに、お金を使うだけでなく、稼ぐという側面も教えています。親御さんたちが働いてお金を稼いでくれるから自分たちも生活できるということを、少し上の学年の子どもたちには学んでもらっています。また、最近はSNSやスマートフォンを持つ子どもが多いため、ゲームの課金などによるトラブルを避けられるような内容も取り入れていますね。

日本では「金融リテラシー・マップ」として、年齢層ごとにお金に関してどういうことを理解すべきかが定められているんですね。それに基づいて小学生から順にお金に関する理解が深まるよう、ステップを刻むように内容を考えています。

未就学の子どもたちには小学校低学年向けの内容をより噛み砕いて伝えたり、親子で一緒に学びましょうというコンセプトのイベントも全国的に開催しています。

家庭でのマネー教育をサポートする多様な取り組みも

——保護者がJ-FLECを活用する方法について、教材やイベント、相談窓口など、家庭での金融経済教育に役立つ活用例を教えてください

佐々木さん:そもそもお金については、大人になると自分から動かない限り学ぶ機会がなかなかないですよね。特にお子さんが小さい時期は、子育てにどれくらいお金がかかるのか、出産でも多額の費用がかかり家計が圧迫されるなど、お金に関する悩みが多い時期だと思います。

そういった方々向けの講義も実施していますし、様々な機会を通じて、積極的に学びに行かなくても、「こんなところでもやっている」という感じで、少しずつ学びを得ていただけるようにしています。

また、自分事として相談できる窓口があることが重要だとも考えています。金融機関だと商品の提案がついて回りがちですが、それとは別に、まず「どうしたらいいんだろう」と気軽に相談できる先として、J-FLECでは無料相談の窓口を設けているんですよ。

「わからないことがわからない」「何を聞いたらいいかもわからない」という時に、まず自分がどういうところに不安を感じているのかから相談していただけます。学費のことなど、子育て資金に悩みの種はつきないですよね。

——子どものマネー教育に関しては、活用できるイベントやコンテンツはありますか?

教育企画部 企画支援課 イベント企画グループ 金子智哉さん:主催イベントという形では、絵本を使った「かいがら書店」というイベントがメインですが、地方の銀行等の金融機関と共催する形で実施するイベントも多いです。その地域の方々を集めていただき、そこに講師や職員が出向いて、お小遣いの話をしたり、共催先の金融機関が用意してくれたゲームなどの教材を使って運営をお手伝いしています。先日証券会社と行ったイベントでは、すごろくを使って私たちも一緒に遊びました。

本田さん:小学校の学童保育に講師を派遣して、お金の知識の話とともに貯金箱作りなども行っています。貯金箱のキットをご提供しているのですが、お子さんが家庭に持ち帰って「今日こんなことをしたよ」という会話から、日頃のお金の話を広げてもらえることを期待しています。

今後はこれを全国的に広げていけるとよいですね。そのための工夫もしていきたいと思います。私たちが取り組みを広げていくことによって、ご家庭でもお金についての話を盛り上げていただければと考えています。

J-FLECでは公的機関であることの強みを活かし、こども家庭庁や関連団体などの様々な関係者とも金融経済教育を進めていくために話をしています。今後の展開にもご注目いただきたいと思います。

絵本『かえた かえた』で育む価値観とお金の使い方

『かえた かえた』を活用したこれまでのイベントで、印象的だったエピソードを教えてください

——幼稚園〜小学生向けの教材や授業の工夫について、「お小遣い」や「価値の交換」などを題材にしたコンテンツで工夫している点や、子どもたちの反応について印象的なエピソードはありますか?

金子さん:絵本『かえた かえた』は絵本作家の近藤瞳さんにストーリーと挿絵の制作を依頼し、最後の解説部分をJ-FLECが考えました。そこでは、登場人物である「マネくん」の貝殻の使い方がどうだったかという質問が載っています。まさに読み聞かせで伝えたいことでもあるので、強調するように読むんです。

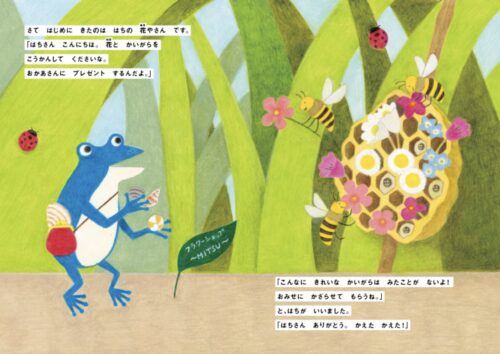

物語では、マネくんが一生懸命集めた貝殻を使って、お母さんの誕生日プレゼントのためにお買い物をするのですが、優しい彼は貝殻を全部交換します。全員が全員できることではないと思うのですが、「優しいマネくんは貝殻を全部プレゼントに使ったけれど、みんなだったらお小遣いをどんなふうに使いたい?」と問いかけたりしていますね。

また、マネくんが途中で貝殻が足りなくなった時、ケーキ屋さんでお掃除を手伝って欲しいものと交換してもらうんですね。実際にそんなことはできないわけですから、「みんながお買い物に行って、お金が足りなかったらどうすればいい?」といった現実的な問題に置き換えて考えてもらいます。

印象的なエピソードとしては、いつもはお子さんが、買い物に行くとお菓子を欲しがってだだをこねていたのに、この絵本を読んで親子でいろいろ話をしたら、「カエルさんは貝殻を探すのも大変だったのに、たくさん貝殻を渡しても結局1個しか欲しいものがもらえないんだね」ということに気づき、その週だけは平和に買い物することができたという報告をいただきました(笑)。知識だけでなく、日常生活でもお役に立てるかもしれませんね。

——親子でお金の話をする機会やきっかけを作られているということですが、その重要性と教え方をアドバイスしていただけるとうれしいです

金子さん:小さい頃からお金の話をすることのメリットは確実にあると思っています。年を取るごとにお金について学ぼうと思うとハードルが上がりますよね。例えば私たち社会人が学ぼうとすると、投資や保険等の専門用語が多くなります。そういった話も学ぶ必要はありますが、小さい頃からお金について興味を持っておくことで、将来的にも自分から学んでいく素地を作れると思います。

まだ小さい頃であれば、まずは知識をつけるハードルを下げるために、こういった絵本でまずお金に興味を持ってもらうことが重要です。

また、メリットというより必要性の話になりますが、昨今はキャッシュレス決済で使いすぎてしまう、ゲームで高額の課金をしてしまう、怪しいサイトを踏んでしまうといった危険が身近にあります。これに関しては年齢関係なく、学んでおかないといけない世の中ですよね。

自然に学べる方法としては、やはり実際にお金に触れていただくのが一番早いと思います。少額でもいいのでお小遣いを渡して実際にお買い物をしてみるとか。最近ではお釣りを見たことがないお子さんも珍しくないかもしれません。

キャッシュレスなら交通系電子マネーカードに、お金をチャージして見せて、「ここにちゃんとお金が入っている」と説明するのもよいでしょう。

きっぷを買ってみて、実際に電車に乗る時も「ピッとすれば乗れるのではなく、お金を払って乗っているんだよ、お金がかかっているんだよ」という姿を見せることもよいかもしれません。

——逆に避けたほうが良いことはありますか?

佐々木さん:NGな教え方というよりも、お金のことは気にしなくていいよと話すより、ちゃんと状況を教えてあげるほうがいいような気がします。ご家庭によって考え方も違うので、これが正解というものはないと思いますが、全く触れないでおくと、後になって困るのは子どもたちなのではないかと感じますね。

本田さん:かつては家でお金の話をする、親子でするということに抵抗がある日本人が多かったと思います。でも恥ずかしいことでも後ろめたいことでもなく、当たり前のように親子でお金について話し合い、考えられるようになれるとよいですね。

教育現場との連携で広がる学習機会

——今後の金融経済教育や絵本『かえた かえた』活用の展望について教えてください

金子さん:これまでも小規模な読み聞かせイベントを開催しており、『かえた かえた』を使った読み聞かせと一緒にお買い物体験、物々交換するイベントなどを行ってきました。そういったイベントを一緒に共催していただける団体を広く募集しているので、例えば金融機関、保育園・幼稚園、本の読み聞かせ団体の方々で、もし絵本を使った金融経済教育にご興味があれば、気軽にご相談いただきたいですね。

今後のイベント情報は公式Xのアカウントを通じて発信していますので、ぜひチェックしてみてください。

——最後に、読者の皆様へのメッセージをお願いします

金子さん:絵本を手にしていただいた方であれば、何回も読んでいただけると思います。ぜひ何回も何回もお子さんに読み聞かせしていただいて、例えばお金の使い道、自分のお小遣いの話、親御さんたちのお金の使い方、光熱費など見えないところにもお金がかかっているという話まで発展させていただけるとよいですね。J-FLECのYouTubeチャンネルで読み聞かせ動画も公開しましたので、ぜひ活用してみてください。

お子さんが将来的にJ-FLECの教材や事業などで、お金の知識を積極的に身につけられるような素地を作っていければと思っています。

『かえた かえた』作者・近藤瞳さんからのメッセージ

まとめ

キャッシュレス決済やオンラインサービスが当たり前となった現代で、お金について学ぶことは、子どもたちの生きる力そのものにつながりそうです。まずは絵本をきっかけに、身近なテーマから親子で会話を始めてみませんか?

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/山田朋子

問い合わせ

◆イベントの共催など『かえた かえた』について

J-FLEC(金融経済教育推進機構)教育企画部 企画支援課 イベント企画グループ

event@j-flec.go.jp

◆「かいがら書店」公式サイト