公開 :

こどもたちの「やってみたい」を応援!子育ての支援をつなぐ「こどもまんなかアクション」って?

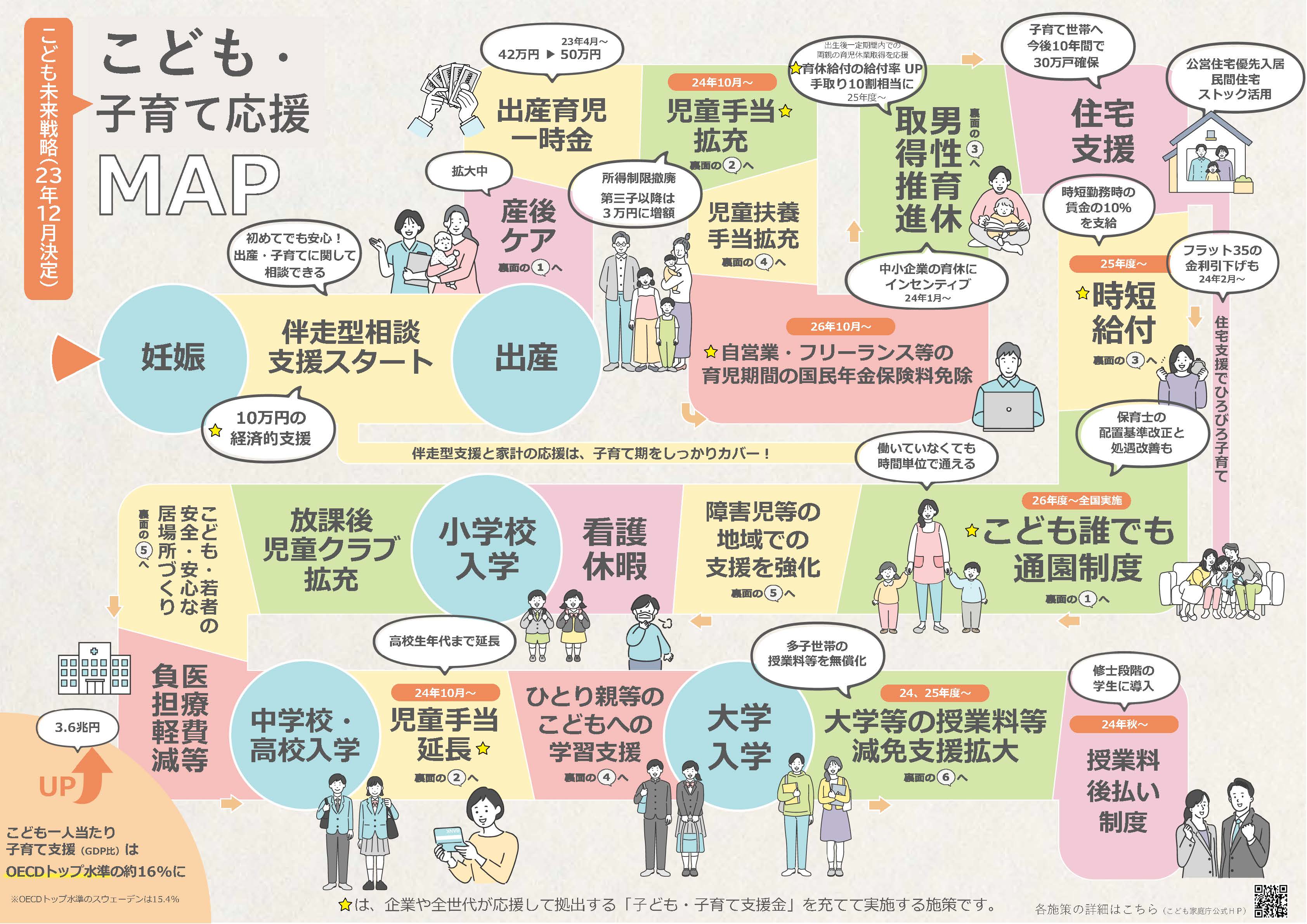

発足3年目に突入した2025年4月、子育て世帯を応援する「こども未来戦略」の施策を次々と実施している「こども家庭庁」。今回は施策の充実とあわせて取り組んでいる、こども子育てにやさしい社会づくりを目指す「こどもまんなかアクション」とは何か、こども家庭庁 長官官房総務課 こどもまんなかアクション推進室 吉村顕さんにお話を聞きました。

身近な支援を可視化する「こどもまんなかアクション」

――こども家庭庁が進める「こどもまんなかアクション」とは何か、目的や狙いを教えてください

吉村さん:こども家庭庁は、こどもたちのために何がもっともよいことかを考える省庁として、2023年4月に発足し、2025年で3年目を迎えました。その中で取り組んでいる「こどもまんなかアクション」というのは、こども自身にとってはもちろん、子育て中の方々にとって優しい社会に変わっていく、気運を高めていくという取り組みです。

そのために、こどもや子育て中の方々を“応援している方々”をわれわれこども家庭庁も応援していくことで、応援の輪を広げていこうとしています。具体的には、こどもや子育て中の方々を応援する取り組みを行っている企業・団体・個人の皆さんに、SNSで「#こどもまんなかやってみた」というハッシュタグをつけて、取り組みの発信をお願いしています。この活動をしてくださる方々を「こどもまんなか応援サポーター」と呼んでいて、こども家庭庁はサポーターの取り組みを応援していくという仕組みです。

吉村さん:例えばこちらのイラストはこどもの居場所を作る「こども食堂」の様子を描いていますが、このような取り組みをしている方には、SNSで「#こどもまんなかやってみた」をつけて活動内容を発信していただきたいと思っています。こども家庭庁は日々この「#こどもまんなかやってみた」をチェックし、活動を見つけて、意見交換をしたり、さらに拡散したりしています。

ハッシュタグを活用することで、これらのサービスを利用する側からも見つけやすくし、サポートの手が意外と近くにあるということを、発見することができるのです。これまでにも、そのように見つけた取り組みを動画であらためて撮影するなどして、こども家庭庁のホームページで多数ご紹介してきました。

――「こどもまんなかアクション」と紐付けることで、お互いがつながりやすくなるというイメージでしょうか

吉村さん:そうですね。こどもや子育てをサポートする取り組みをしている方はたくさんいるのですが、なかなか知り合う機会がない。もしかしたら身近に同じような気持ちで取り組んでいる方がいたり、同じような悩みを抱えている方がいたりするかもしれない。それを「#こどもまんなかやってみた」と投稿して可視化することで、お互いの取り組みを知ったり、つながり合ったりすることができ、そのつながりの中から新しい取り組みが生まれていけばと思っています。

こどもも大人も、サポートされる側もする側も、つながりたいところにつながれるようにするのが目的です。例えば2023年7月に大阪府泉佐野市で行われていた活動も、このハッシュタグがあったからこそ出会えた好事例の一つです。

吉村さん:この「フリースクールキリンのとびら」は不登校のこども達にとっての居場所です。将来、社会に出るときに自分の足で踏み出せるよう、様々な経験をすることができるように支援が行われています。ここに通う小中学生が、「第三の居場所で笑顔で過ごしている自分たちの幸せをお裾分けしたい」という思いで、カフェ「お福wapi」を運営したという活動なんですが、携わったこどもたちはそれぞれに「お店を持ってみたい」「料理人になりたい」といった夢があるそうです。こちらの活動の内容は、「こどもまんなかアクション」のホームページでも紹介しています。

また、こども家庭庁ではこのような取り組みを行っている方々に集まっていただいて、意見交換をする機会を設けています。「ユースのアクションサミット」、「こどものまわりのおとなサミット」といいますが、成功例や課題を共有する様子をこども家庭庁のホームページでも紹介しています。

自治体の本気を後押しする「リレーシンポジウム」も各地で開催

――「こどもまんなかアクション」では、日本各地をめぐるリレーシンポジウムを定期的に開催されていますね

吉村さん:「こどもまんなかアクション」はそれぞれの自治体でも積極的に取り組まれていますが、その活動を後押しするのがリレーシンポジウムです。自治体が主催し、こども家庭庁が後援や協力をしています。職員が講演をしたり、パネルディスカッションに出たりするなどいろいろな形で後押ししています。

吉村さん:私が参加した北九州のシンポジウムでは、最前列で小中学生に参加してもらい、とても近い距離感で対話をしました。こども基本法の中でも第11条に「こどもの政策を行う時はこどもの意見を聞き反映する」と定められていますが、この時はこどもの権利について定める「こども憲章」について話し合われました。小中学生から積極的に意見が出されたのが印象的でした。

それぞれの地域に特化した形でシンポジウムを開催すると、自治体から地域の企業や団体に声をかけていただけて、こどもや子育て中の方を応援する輪がどんどん広がっていくというメリットもあります。開催地で子育て中の方々に「応援しているよ」というメッセージを発信できますし、それぞれの地域で活動している方々にも「一緒に頑張ろう」というわれわれの気持ちが伝わるのではないかと思います。

企業の取り組みも盛り上がってほしい!

――今後は「こどもまんなかアクション」でどのような活動が盛り上がってほしいですか?

吉村さん:これまでもNPOや民間事業者の方々の間でもさまざまなアクションが広がってきていますが、子育てに対する不安を和らげるには、やはり「企業」も重要なプレイヤーだと思うんです。実際に熱心な取り組みをされているところもあるのですが、育児や働き方の両面からサポートするような取り組みが増えると良いですね。

吉村さん:例えば京浜急行さんの取り組みは印象深いです。「京急蒲田」駅の改札の近く、学生や高齢の方も多く通る場所にシェアベビーカーや授乳室、大人とこどもが食べてちょうど良い1.5人分をパックした食事の自動販売機が設置されています。このような取り組みは子育て中の方々にとっての直接的なサポートになっているのはもちろん、これから子育てをする若い世代に対して、「社会全体で子育てを応援している」というメッセージを伝えることができると感じています。

また、子育てをしながら働きやすい環境というのも大切な部分ですよね。2025年4月1日から、社会保険料の免除等で実質手取り100%相当の育児休業給付が支給されるようになりますが、そもそも育休を取りやすい空気でなければ、せっかくの制度も活かされないので、企業の取り組みは大事だと考えています。

こどもたちの「やってみたい!」をサポートして社会参画を応援

――こどもたち自身の取り組みもサポートされていますね

吉村さん:こどもたち自身がやりたい!と思うことに挑戦できるよう、地域社会全体でこども達を育てる活動も後押したいと考えています。例えば神奈川県や静岡県で行われている「ジュニアビレッジ」という取り組みでは、こどもたちが農業を通じて栽培から商品開発、販売までを行なっています。

吉村さん:この活動はもともと地域にあった遊休地を活用しているのですが、いろいろな地域課題に向き合う中からこのような活動が生まれ、こどもたちの成長につながっているわけです。

もちろんこどもたちだけではできないので、周りの大人がサポートしますが、こども家庭庁では子育てをしている方々だけでなく、こどもたち自身の社会に参画したいという思いも応援していきたいと考えています。

noteやPodcastも始めます

――「こどもまんなかアクション」について、今後どのような広報を予定されていますか?

吉村さん:今はLINEで広報を行なっています。今年からは、それに加えてnoteでの発信をスタートしました。noteでは、こども家庭庁の施策やイベントで話し合われた内容を記事にしているほか、職員が熱い思いを自ら記事にして発信するなど、読み応えのある内容になっています。

Podcastでの発信も少しずつ始めています。最近では、「子育てのラジオTeacher Teacher」という番組にこども家庭庁の職員がゲストスピーカーとして出演させていただきました。来年度から全国で始まる「こども誰でも通園制度」の考え方や検討状況をかなり詳しく説明しています。文字で読むには長い説明も、熱意を込めた音声なら聞いていただけるのではないかと考えています。

こども家庭庁の取り組みを知っていただき、「最近こういう情報に接する機会が増えたな」と実感してもらえるように、いろいろな方法で取り組んでいきたいと考えています。

4月からスタートした新制度をわかりやすく解説した動画も公開中!

ユニバーサルでシームレスな子育て支援を活用してもらうために

――最後に&あんふぁんの読者へメッセージをお願いします

吉村さん:こども家庭庁が発足してから、いろいろな制度を実施するための準備や予算の確保など、さまざまな取り組みを行なってきました。いよいよこの4月から、いろいろな施策が本格的にスタートしています。国も自治体もこの新しい制度をしっかりと実施して、子育て中の皆さんに成果を実感してもらえるようにしていかないといけないと考えています。

いろいろな制度を作ったとしても、気兼ねなく使ってもらえないと意味がないですよね。「ユニバーサルでシームレスに」と言ったりしますが、普遍的に途切れなく、広くいろいろな方に子育て支援制度を使っていただけるようにするためには社会の気運づくりも大切です。しっかりと取り組んでいきたいと思います。

皆さんもぜひ、気軽に「#こどもまんなかやってみた」のハッシュタグを使って投稿してください。また、もし身近にある良いサポートを見つけたら、どんどん拡散していただければと思います。そして、こども家庭庁のLINEにも登録して、こども子育てにやさしい社会づくりに向けたさまざまな情報を受け取っていただけるとうれしいです。

まとめ

2026年度までにさまざまな施策をスタート予定のこども家庭庁。多方面から情報拡散の輪を広げ、制度を活用しやすくするための機運醸成をすることで、子育て世代の不安を安心へとチェンジする取り組みが積極的に行われています。「地域社会が子育てにやさしい」と実感できる社会を目指して、応援の輪がさらに広がるのが楽しみです。

企画・編集/&あんふぁん編集部、文/山田朋子