公開 :

「を」をめぐる夫婦論争!? 子どもたちに聞いたらまさかの展開

「ねえねえ、『を』って『お』って読むって知ってた!? 」

ある日、夫がそんなことを言い出しました。

一体君は何を言っているんだい!?

「を」も「お」も発音は同じじゃないの!? と思いきや、そうじゃなかったと思っていた夫は驚いて報告してきたというのです。

夫はなんて発音していたかというと

夫はずっと「を」を「ウォ」と発音していたらしく、

「本を読む」なら「本 ウォ よむ」

「阿部サダヲ」なら「あべ さだ ウォ」

と言っていたのだとか。

確かにタイピングするときに「を」は「WO」と入力しますが、「お」と「を」を分けて表現するときに誇張して「ウォ」と言っているだけだと思っていたので、え?今更?と目が点に。

「を」を「ウォ」と読むのは東京の人説

群馬から上京した私、昔「東京の人ってさ、『を』のこと『ウォ』って学校で習うらしいよ」という話を聞いたことがあったので、東京出身の夫が「これウォください」と発音しても別に気になりませんでした。

なので正直「そんなに驚くことか?」と軽くスルーしていたのですが(笑)、長年「を」を「ウォ」と発音し続けてきた夫には相当の衝撃だったようです。

(※「ウォ」と発音するのは東京だけではなく、愛知などほかの地域でもあるそう)

ちなみに群馬県ではなんと習うか(※今はわかりませんが、少なくとも30年ほど昔の群馬では)というと、「重たい『を』」と習っていました。

「を」が文字の最初に来ることはなく、必ず上に“なにか乗っている”ので「重たい『を』」と呼びます。(と、私は習いました)

ほかの地域でも「くっつきの『を』」「つなぎの『を』」「下の『を』」など、使い方に基づく呼び方をしているところがあるようです。

また「ちいさい『を』」や「わをんの『を』」など、単純に「お」と区別して呼んでいる地域も。

同じ読みをするひらがなでも、呼び方にこんなにバリエーションがあるのは「を」だけかもしれませんね。

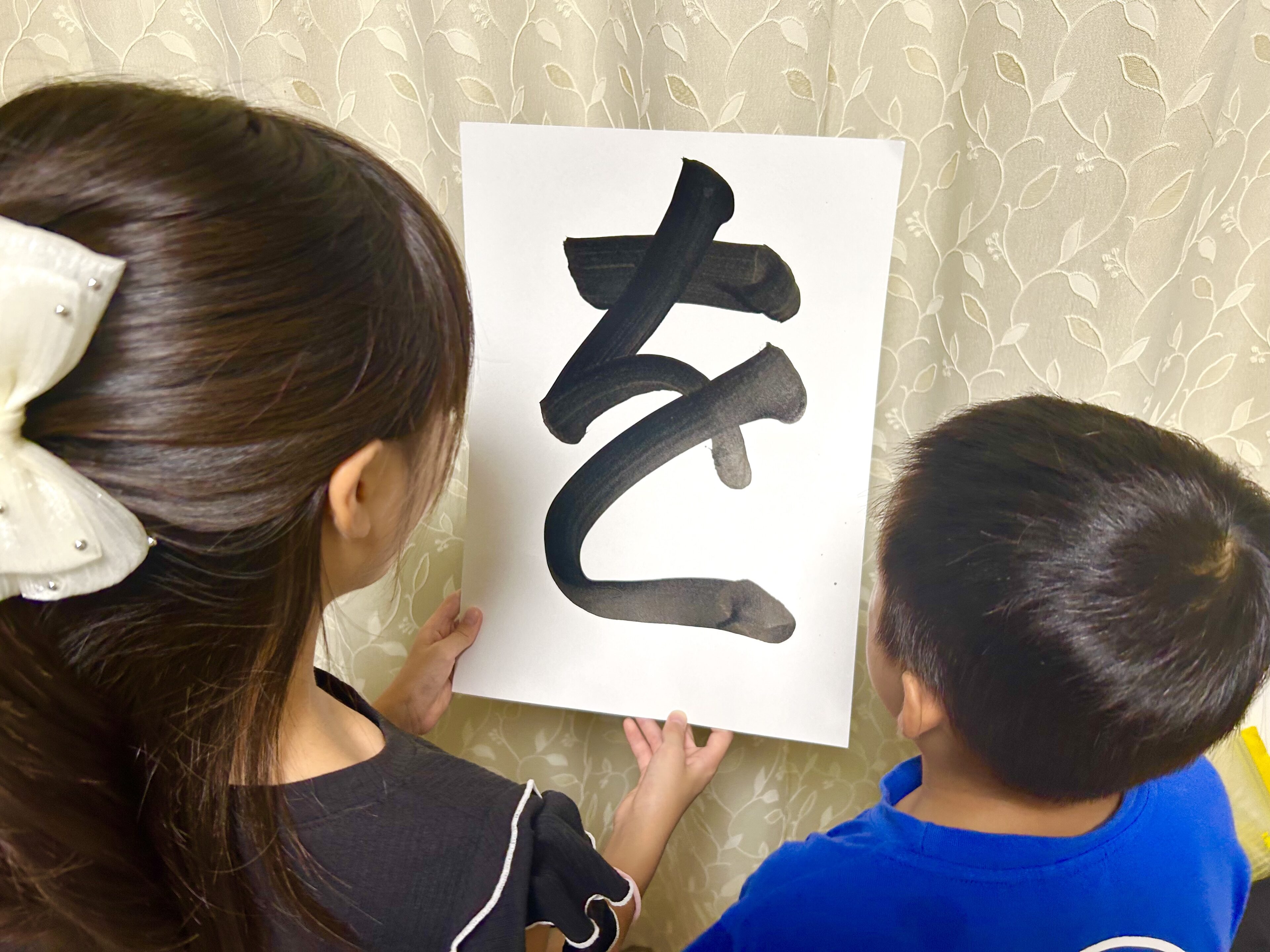

東京出身のわが子たち、なんて発音するかというと?

両親が異なる言語を使っている場合、よくしゃべりかけているほうの言語を話すようになる…なんて聞いたことがありますが、うちの子たちは一体なんて発音しているんだろう?と、普段のしゃべりを観察してみることにしました。

(発音を文字で表すのって難しいので、「O」か「WO」で表現してみますね)

結果。

小4娘:「明日〇〇を(O)持ってきてって言われてー…」

小1息子:「あの道を(WO)曲がったところのー…」

なんと! 上の子は(O)発音で、下の子は(WO)発音だったのです。

試しに「『を』って、なんて発音する?」と聞いてみたら、二人そろって「ウォ」と答えていて、しゃべっているときに(O)発音になったとしても、単独では「ウォ」になるんだー!となんだか不思議な感動が。(笑)

些細な違いですが、夫と私、それぞれの発音が子どもたちに受け継がれていて面白いなぁと感じた出来事でした。

言葉は変化していくもの

例えば「図書館」を「ずしょかん」「としょかん」の二通りで読んでいた時代があったり、「タンバリン」がいつの間にか「タンブリン」になっていたり…。

言葉や発音は地域によって異なったり、時代とともに変化し続けていくもの。

「言葉は変化していくもの」であるということを忘れず、楽しく過ごしていきたいなと思ったできごとでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Have a nice day!

この記事を書いた人