言葉の発達、ココが気になる!豊かな言葉を育てるために心がけたいこととは?

言葉は人間だけが持っているコミュニケーション手段です。豊かな言葉を育てるために心がけたいことについて、東京大学やフランスの国立科学研究センターで言語発達について研究する辻先生に聞きました。

※この記事は小学館「ベビーブック8・9月号」の内容を掲載しています

「話す」よりも先に「聞く」ことから始まっている

「言葉の発達」というと「話す」ことに注目が集まりますが、実は「話す力」よりも先に「聞く力」が発達しています。妊娠25週目くらいから聞こえるようになり、生後1年くらいかけて自分の言語になじんでいきます。普段よく耳にしている言語の音の並びを聞きながら、1歳になるころには「これは単語だろう」などと少しずつ理解するようになっていきます。

一方、「話す」には、筋肉の協調的な動きや、それを支える神経系の発達が必要になります。左の表のような段階を経て育つとされていますが、個人差も大きく、何歳になったら急にできるようになる、というわけでもありません。「発達が遅いのでは……」と不安に思うこともあるかもしれませんが、大切なのは「親子のコミュニケーション」。他の子と比べるのではなく、目の前のお子さんとのコミュニケーションを大切にしましょう。

豊かな言葉を育むには、子供に寄り添うことが大切

言語能力は、親子のコミュニケーションで育まれていきます。犬を見ていたら「ワンワンかわいいね」、抱っこをしてほしそうなときには「抱っこがいいの?」など、物や感情を言葉にしていくことで、お子さんの中に言葉が育まれていきます。

お子さんが今何を見て何を感じ、何を求めているのか、そして言葉かけに対してどんな反応が返ってくるのかを、おうちの方がお子さんに寄り添い想像して接することが大切なのです。

言葉発達のタイムライン

言葉の発達は、実はおなかの中にいるときから始まっています。3歳ごろまでの間にどのようなステップで発達していくのか、順を追ってみてみましょう。

妊娠25週ごろ

聴覚が発達し、お母さんや周りの人が話していることが聞こえるようになる

生後2か月ごろ

語りかけると「あー」と反応する

生後7か月ごろ

親しげな声や歌に反応して自分でも声を出す

生後10か月ごろ

「ままま」「ぱぱぱ」などの喃語(なんご)が出る

1歳ごろ

単語を聞き分けられるようになる。「まんま」「ブーブー」などの一語文が話せるようになる

1歳半~2歳半ごろ

単語の量が爆発的に増える

2歳ごろ

「ワンワンきた」など二語文が出始める

2歳3か月ごろ

目で見たものを言葉で表せるようになる

3歳ごろ

「なんで?」を含む問いが多く見られる

※発達には個人差があります。

悩まないために知っておきたい! 言葉の発達ココが気になる!

言葉の発達に対して「うちの子、大丈夫かな?」と疑問に思うことや心配になること、ありますよね。そんな疑問や心配について、最新の研究・調査でわかっていることを解説します。

女の子に比べて男の子のほうが言葉の発達が遅い?

その傾向はありますが、将来にわたって大きな影響があるほどではありません

生まれてから最初の数年においてその傾向がある、という研究結果は確かに複数あります。しかし生まれて数年における違いであり、その後の人生において大きなインパクトがあるというほどの違いではありません。また、差があるといっても平均値や分布において女の子のほうが少し早いということであり、個人によっても差があります。ですので、「うちの子は女の子なのに言葉が遅いかも」などと心配する必要はありません。

幼いころからデジタルデバイスを使うと言葉の発達に影響がある?

「一方的に見るだけ」の時間が長くなると、悪影響も

幼児期は相互作用を通して言葉を育んでいくので、デジタルデバイスで「一方的に見るだけ」の時間が長くなると発達に影響が出ることもあります。親子で会話しながら見るなど、コミュニケーションツールとして程よく利用すれば、言葉の発達に問題はありません。

たくさん話しかけられた子は早く言葉を習得する?

話しかけるのは大切ですが、常に聞かせる必要はありません

日常の中でたくさんの言葉を聞いてきた子はその分たくさんの言葉を覚えます。とはいえ、おうちの人が負担に思うほど四六時中話しかける必要はありません。極端にほったらかしにするのでなければ、日常の中で適度に話しかける程度で問題ありません。

外国語を習得するためにはなるべく早く始めたほうがいい?

7歳までが習得しやすいとされますが何歳でも遅すぎることはありません

発音や聞き取り、文法は、7歳程度までが習得しやすいとされています。ただし、この時期以降になると習得できないわけではありません。完全にネイティブな発音で話せるようになることは難しいとしても、「コミュニケーションをとりたい」というときに学習を始めれば、習得を目指せます。

言葉を豊かに育てるための親子のコミュニケーション

お子さんの言語能力が豊かに育まれる、「感受性豊かな子育て」とは実際にどのようなことなのでしょうか。今すぐに実行できる4つのコミュニケーションをご紹介します。

毎日のルーティーンを言葉にして伝える

食事、トイレ、入浴、歯みがき、着替えなど、毎日のルーティーンについて言葉にして伝えてみましょう。「スプーンでごはん食べようね」「パジャマ着て、ボタン留めよう」「大きなお口開けて歯みがきしようね」など、日常におけるルーティーンを言葉にするだけでOK。それだけで自然とさまざまなバリエーションの言葉をかけることにつながるので、「子どもにどんなことを話しかければいいのかわからない」という方にもおすすめします。

子どもの興味に合わせて楽しい対応を

子どもの好きなキャラクターや遊びなど、子どもが興味を抱いていることについて話しかけるといいでしょう。また、今どんな反応を望んでいるのか子どもの気持ちに合わせて行動すること。ゆっくりとした気分のときはスローテンポで、元気いっぱいならテンション高めにというふうに対応してみましょう。

いろいろな場所に出かけて言葉で伝える

ずっと家の中だけにいると、声をかけるバリエーションが限られてワンパターンになってしまいます。公園や児童館などに出かけたり、幼児向けのコンサートやイベントに参加するなどいろいろな場所に出かけて、そのときおうちの人が感じたことやお子さんが感じていることなどを言葉にして伝えるといいでしょう。

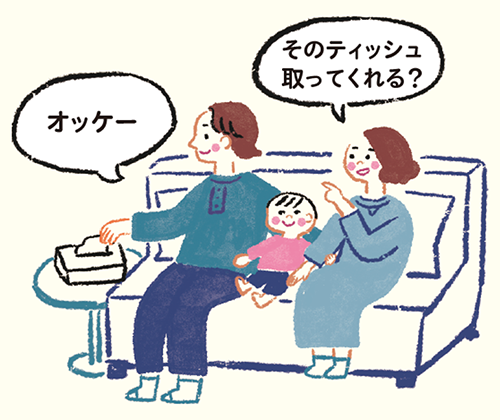

大人同士の会話を聞かせる

自分に向かって話しかけられた言葉だけでなく、自然に耳に入ってくる言葉も、言語の構造を習得するうえで役立ちます。周囲の人たちの会話を聞きながら「今はこんな話をしているのね」とだんだん理解できるようになってきます。

豊かな言葉を育むおすすめの遊び

毎日の遊びの時間もとても大切です。楽しい気持ちに満たされながら言葉を育むおすすめの遊びを5つ紹介します。

❶ 手遊び歌

聴覚だけでなく視覚や触覚など、複数の刺激を同時に受けることで学習スピードが上がるという研究結果があります。「聞く」「触れる」「動く」などの刺激を同時に受ける「手遊び歌」は、ボディタッチを交えながらリズミカルに楽しい気分で取り組むことができるので特におすすめです。「一本橋こちょこちょ」「ひげじいさん」「キャベツの中から」など手を使って気軽にできるものはもちろん、「ラララぞうきん」「バスにのって」など全身を使って遊べる歌も取り入れてみましょう。

❷ 音の出るおもちゃ

楽しい音が出るおもちゃを使った遊びもおすすめです。絵本などを見ながら「これだあれ?」「おさるさん!」「(ボタンを押して)ピンポン!」などと遊べば、楽しく言葉を覚えていきます。

ボタンを押すと音楽が流れるおもちゃもおすすめです。この時期の子どもは同じ曲を何度も鳴らしたり、リクエストしたりすることがありますが、子どもの要求に合わせて飽きるまで繰り返してOK。子どもの興味に合わせた遊びが一番です。

❸ 絵本

絵本を読むと、日常会話にはあまり出てこない言い回しや単語に出合うことができます。お子さんの年齢に合わせた絵本を選び、声に出して一緒に読みましょう。気に入ったページがあれば何度も繰り返し読んでもOK。絵本をコミュニケーションツールのひとつと捉えて親子で楽しむといいでしょう。

❹ 見立て遊び、ごっこ遊び

積み木を電話に見立てるなど、ものを別のものになぞらえて遊ぶ「見立て遊び」や、お医者さんや動物など別の存在になり切って遊ぶ「ごっこ遊び」も、言葉を豊かに育てます。実際に体験したことや身近にあるものを言葉にして、楽しくおしゃべりしながら遊ぶとさらにいいでしょう。

❺ 言葉ゲーム

言葉で遊ぶゲームの中でこの時期のお子さんにおすすめなのは、絵本やイラストを見ながら「ネコちゃんど~れだ?」などの言葉に合った絵を探す「絵探しゲーム」や、鳴きまねから動物をあてる「鳴きまねゲーム」、いろんな表情を見せて“にこにこ”“ぷんぷん”など気持ちをあてる「気持ちゲーム」です。移動中の乗り物の中やレストランでの待ち時間でも遊べるので退屈しのぎにも最適です。

イラスト/オガワナホ デザイン/平野 晶 文/洪 愛舜 構成/ KANADEL

『ベビーブック8・9月号』の付録は「アンパンマン◯×ピンポンブーボタン」と「ことばぐんぐんカード 64」の2大完成品

ベビーブック8・9月号のふろくは「アンパンマン◯×ピンポンブーボタン」と「ことばぐんぐんカード 64」。

「アンパンマン◯×ピンポンブーボタン」は、ボタンを押すと、ピカッと光って音声が流れるふろくです。ボタンを押すと効果音が流れ、アンパンマンやばいきんまんの音声が流れます。

「ことばぐんぐんカード 64」は、アンパンマンの知育カードが16枚32柄。「たべもの」「のりもの」「どうぶつ」「みの まわりの もの」の4種類にジャンル分けし、名前がわかる写真と、単語から動詞や形容詞などの「二語文」が学べるイラストで計64種類のことばが学べます。

「ベビーブック8・9月号」 価格:1590円

この記事は小学館「ベビーブック8・9月号」の内容を掲載しています