「睡眠上手」な子に育てるために今日からできる“4つの大切なこと”って?子どもも親も楽になる!「寝る力」を育てる快眠メソッド

子どもの成長において大きな役割を担う睡眠。大切であるからこそ、寝かしつけや夜泣きなど、子育てにおける睡眠に関する悩みは尽きないものです。子どもの健やかな成長に直結する睡眠について学んでみましょう。

※この記事は小学館「ベビーブック 2024年4・5月合併号」の内容を掲載しています

幼児を寝かせるのが大変な2つの理由

「ただ寝るだけなのにどうしてこんなに苦労するの?」と疑問に思う方も多いのでは?大人は、「寝ると疲れが回復する」と知っているので、夜になったら寝るという行動をとります。しかし子どもはそれがわかっていないので、「もっと遊びたい」が勝ってしまい、自分から眠りにつくことができないのです。

さらに、ベビーブック世代の子どもは「ここはイヤ」「ママの隣がいい」など自己主張が激しくなりがちなイヤイヤ期です。これもまた、寝かせるのが大変な理由のひとつです。

家庭で決めたルーティンで過ごすことで「寝る力」が育つ

もちろん、体力の限界がきたら「電池切れ」となっていつかは寝るでしょう。しかし、それでは睡眠時間が足りなくなったり、生活リズムが乱れてしまいます。

子ども自身は睡眠の重要性がわかっていませんが、規則正しい生活リズムをパターンとして覚え込ませていきながら「寝る力」を育てることが大切です。寝る準備としての「夜のルーティン」を家族で決めて、毎日決まった時間通りに過ごしていくことで、子どもの「寝る力」が育っていくのです。

1~3歳の理想の睡眠時間

規則正しい睡眠は、骨や筋肉を成長させたり意欲や集中力を育てるなど、子どもの健やかな成長に欠かせません。それぞれの年齢において理想とされる睡眠時間の目安は以下のとおりです。

「睡眠上手」な子に育てるために今日からできる! 4つの大切なこと

おうちの人の寝かせる苦労を軽減するためにも、お子さんの「寝る力」を育てていきましょう。今日からすぐ実践できる4つの方法について解説します。

朝は決まった時間に起きることが何より大切

何よりも重要なのは、朝の起床時間です。起きるのが遅いと一日のスタートが遅れて、昼寝時間、就寝時間も遅くなり、睡眠時間が足りなくなったり生活リズムが崩れたりします。毎日起きる時間を定め、そこから逆算して10時間は睡眠をとれるように寝る時間も定めましょう。

朝起きてすぐに太陽の光を浴びると、体内時計が整います。家の中にさす太陽光でもかまいません。起きたら日がさす場所で朝日を浴びるといいでしょう。

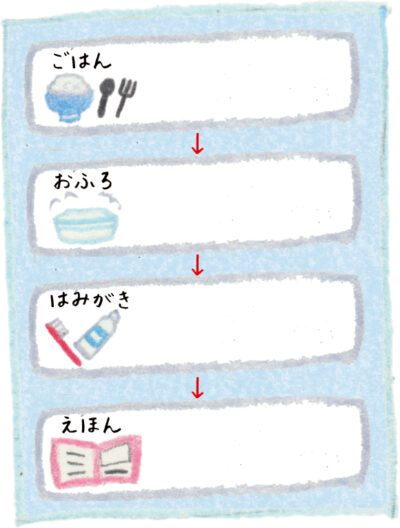

寝る1時間前から決まった行動を

1~3歳の子どもは順番に強いこだわりを持つ傾向があるので、パターン化されたルーティンが効果的です。就寝に向けた準備を毎日同じにしてルーティン化するといいでしょう。それで「もうすぐ寝る時間なんだ」という意識が徐々に身についていきます。ルーティンの順番は、「これでなければならない」というのはないので、ご家族にとってやりやすい順で決めればいいでしょう。

【ルーティン】(例)

部屋を薄暗く

↓

お風呂

↓

水分補給

↓

歯みがき

↓

(トイレ)

↓

絵本

↓

一日の振り返り

↓

子守歌

おすすめ!「夜のルーティンボード」

絵や文字でルーティンを紙などに描き、ひとつやるごとにごほうびシールを貼っていけば、スムーズに行動できるようになります。

昼寝は夜の睡眠に向けた準備と捉えて

1歳を過ぎると徐々に午前寝がなくなり、午後寝だけになります。2歳以上は夜に10時間以上眠れているのであれば、昼寝は短くてもかまいません。昼食の後1~2時間程度昼寝をとり、遅くても15時ごろには起こしましょう。夜の寝つきが悪いようなら、昼寝の時間を30分短くしてみましょう。

イヤイヤ期でお昼寝を嫌がる子も出てきますが、昼寝をしない場合は、寝室で30分ほど休憩する時間をつくりましょう。

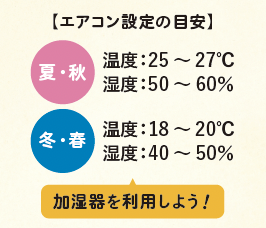

温度と湿度、光に気をつけよう

睡眠の質を高めるために、寝室の環境を整えることも大切です。部屋はできるだけ真っ暗にしたほうが睡眠は深くなります。暗い部屋を怖がる場合は、暖色系のフットライトを子どもの頭から離れた位置に置くといいでしょう。また、夜のルーティンを始めるころから家全体の照明を少し落とすと、さらに効果的です。暑さや寒さで夜中に目が覚めないように部屋の温度もエアコンで管理しましょう。

スリーパーで調整を

1〜3歳の子どもは掛け布団を蹴飛ばしてしまうことが多いので、スリーパーを活用するといいでしょう。春・秋はガーゼ素材、真冬は中綿入りで足元が袋状になっているものがおすすめです。

こんなとき、どうすればいい?子どもの睡眠お悩み相談室

【お悩み①】夜泣きが収まらない

2歳半ですが、まだ夜泣きをします。どう対処すればいいでしょうか?

不安や恐怖をやわらげるサポートを

夜泣きは6~9か月ごろから1歳半ごろまでによく起こりますが、2歳を過ぎても収まらないという相談を受けることもあります。この時期の夜泣きは、おうちの人がそばにいない分離不安によるものや、怖い夢を見たという場合もあります。対処としては、ねんねのお友だちとして、お気に入りのぬいぐるみや毛布、タオルなどと一緒に寝かせてあげるのがおすすめです。怖い夢を見た場合は、何が怖かったのか話を聞いて、ハッピーエンドで終わらせるなどの対処もいいでしょう。

2歳過ぎの夜泣きは「夜驚(やきょう)症」の可能性も。その場合はなだめても効果がなく余計に興奮してしまうことがあるので、安全に注意してそのまま見守りましょう。5~15分程度で自然に収まります。月に1、2回であれば治療の必要はありませんが、頻度が高い場合は一度小児科で相談してみましょう。

【お悩み②】寝るのに時間がかかる

ベッドに入ってからも寝かしつけに1時間以上かかります。子どもが寝たら、仕事や家事をしたいのになかなか寝てくれずイライラしてしまいます。

寝る1時間前から脳をリラックスさせよう

生活習慣に原因があるかもしれません。起床や昼寝の時間など生活習慣を見直してみましょう。体力が余っている場合は、午後の散歩や公園遊びもおすすめです。

また、直前までテレビなどを見ていると、脳が興奮してなかなか寝つけなくなります。寝る1時間前からテレビやスマホなどバックライトの画面は見せないようにして、脳をリラックスさせるよう心がけてみましょう。

【お悩み③】休日にリズムが崩れる

平日は保育園があって朝早く起こすので、週末はゆっくりさせていると9時過ぎまで寝ています。夜寝るのが遅くなり月曜の朝がつらそうです。

休みの日でも起床時間の変化はプラスマイナス1時間までにおさめよう

週末に朝寝坊や夜更かしをすると体内時計が乱れて、月曜の朝起きられなかったり日中眠くなったりすることも。それを「社会的時差ボケ」といい、心身の健康に影響を及ぼすので、おすすめできません。起床時間の変化はプラスマイナス1時間以内にしましょう。ゆっくり休養したい場合は、お子さんと一緒に昼寝するのもいいですね。

「ひとり寝」って必要?

寝ぐずりが激しい場合、0歳児にはひとりで寝つくことを教える「ねんねトレーニング」をすすめていますが、1歳半以上の場合、今まで一緒に寝ていたのに急にその習慣を変えることは、あまりおすすめできません。「ひとり寝」と「添い寝」の一方が優れているわけではないので、どうしてもひとりで寝かせなければいけない理由がない限り、無理にさせる必要ありません。

イラスト/竹永絵里 デザイン/平野 晶 文/洪 愛舜 構成/ KANADEL

「ベビーブック 2025年2・3月合併号」 特別価格:1390円

この記事は小学館「ベビーブック 2024年4・5月合併号」の内容を掲載しています。

画像は現在発売中の2・3月合併号