【新入学・進級】新生活をスムーズに始めるためには?不安を安心に!発達凸凹っ子をサポートする3つのポイント

もうすぐ進級・進学の季節ですね。繊細で不安を抱えやすい子を育てている保護者の方々から「子どもの心をサポートする方法を知りたい」という質問をたくさんいただいています。今回はスクールカウンセラー、発達凸凹支援コンサルタントの立場から、そういったお子さんが新生活をスムーズに始めるためのポイントをお伝えします。

見えない不安を「わかる安心」に変えるには?

入学や進級など、環境が大きく変わる新年度。期待よりも不安が強くなってしまうのは「わからない」ことが多くあるからです。漠然と抱えている見えない不安を「わかる安心」に変えるために「場所」、「時間」、「人」の3つの見通しを持つことをオススメしています。

場所の見通しを立てる

「場所」は新生活が始まる前に見通しが立てやすく、入学前に見学を受け入れてくれる学校もあります。どのような視点で見通しを立てると良いでしょうか。

1.過ごす場所や、物の場所

新しい教室や通学路は実際に行ったり、マップを見て行き方や位置関係を知るだけで安心感が増しますよね。新入生の場合、トイレや手洗い場の使い方に困ってしまうケースがとても多いので、入学前に確認できると心強いです。

みんなが一斉に使うくつ箱やロッカーも、迷子になりやすい場所になります。見学したときに「新入生が困りがちなポイント」を聞くことで、子どもに合った対策を考えることができます。

2.想定外を想定する

子どもの不安が強くなったときや、思わぬ事態を想定して、場所の見通しを立てます。

・不安が強くなったときのクールダウンスペース

・教室から抜け出したときの想定

・学校の外に出てしまったときの想定

事前に質問することで、万が一の対応を話し合うきっかけにもなりますよね。

3.場所に関連する動きの見通し

学校生活では、教室以外の場所を使うこともあります。例えば、給食当番の流れ、移動教室の頻度、朝会の時間、学年集会の頻度や内容など。

イレギュラーなことに対しても、先手を打って見通しを持っておくと安心につながります。

日時の見通しを立てる

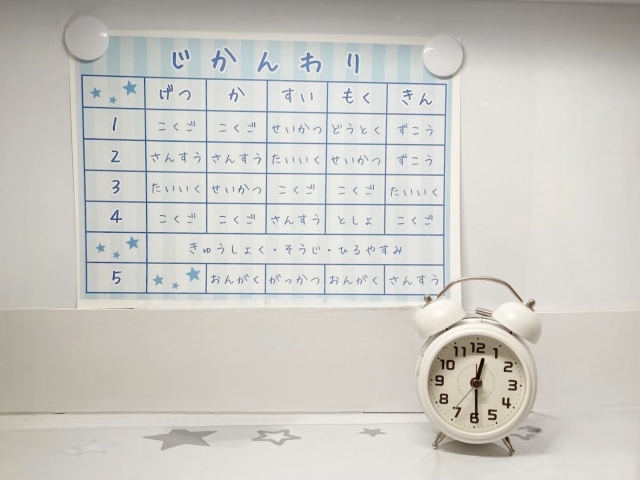

私たち大人がカレンダーや手帳で予定を把握するのと同じように、子どもにとっても時間割や年間行事予定が、見通しを立てるために役立ちます。どのように活用すると、子どもの安心につながるのでしょうか。

1.時間割

時間割に授業の順番は書いてあるけれど、それだけでは見通せないこともありますよね。授業1コマの大まかな流れや、1日の流れ、休み時間の過ごし方など、直接先生にたずねて大丈夫です。特に、チャイムを使わない学校では、どのように行動するのか、学校での取り組みを教えてもらいながら、対策を事前に立てられると良いですね。

2.年間計画

学校生活には行事がつきもの。年間計画をもらったとき、お子さんと一緒に行事予定を確認すると、イメージを持ちやすくなりますよ。

とはいえ、時間割変更が増える運動会や音楽会では、ペースを崩して気持ちが不安定になる子が毎年たくさんいます。先生と話し合い、「行事の練習・本番を通して、子どものどんな姿をゴール(目標)にするか」考えをすり合わせられると、子どもに合ったサポートの方法が見つかります。

3.元気休みの計画

「元気休み」とは、あらかじめ「この日は学校を休む」と決めて作るお休みの日です。作るときは、子どもと相談し、合意形成をすることが大切です。

・頻度(月◯回、〜カ月に1回など)

・「明日休む」はNG

・元気に過ごすための大切なお休み

・クラスメイトは学校があるから、自慢しない

・熱がない限り、元気休み以外は休まない

など、ルールを決め、親子でしっかり確認します。これまでの様子から、行事前や気候によって調子を崩しやすいならば、行き渋りそうな時期を想定して元気休みを設定します。もちろん、必要のないお子さんもいますが、私たちは心のどこかで休むことに対して罪悪感を抱き、「休んではいけない」と自分を追い込んでしまうことがありますよね。悪循環に陥る前に、リフレッシュのためにあえて「元気休み」を取ることの意味も伝えられたらうれしいです。

元気休みはズル休みではありません。健やかな生活を保つため、そして休むことを通して家族に甘えたり、心の安心安全を守っていくことにつながるものです。

元気休みの注意点

・周りに自慢しない

「元気休み」は、家庭独自のお休みです。学校がある平日にお休みすることを、クラスメイトに自慢しないことをあらかじめ子どもに伝えます。

・「明日休む」はNG

子どもが自由に決めて良いお休みではないことも事前にしっかり確認します。そのためには、「なんとなく休めてラッキー」ではなく、なんのためのお休みなのか説明が必要です。

人の見通しを立てる

「担任の先生はどんな人なのだろう?」と不安に思う気持ち、誰もが抱いたことがあるのではないでしょうか。時間をかけて信頼関係を作っていきたいけれど、子どもの不安は早く解消したい…そんなときにできることをお伝えします。

1.担任の先生との信頼形成

先生と直接話す機会があるときにオススメしたいことは、「先生の学級運営の方針を知る」こと。

・宿題に対する考え方

・休み時間の過ごし方

・NG行動のボーダーライン

・合理的配慮について

些細なことでも方針を知っておくことで、認識のすれ違いが減り、お互いがモヤモヤを抱え込まずに済みます。例えば、子どもが先生に叱られたと帰ってきたとき、方針がわかっていればどういう理由で叱ったのか、先生の思いを子どもに伝えることができますよね。

先生の方針や対応に違和感がある時は、戦うのではなく、質問をしながら価値観を合わせていけるように交渉をしていくことも一つのテクニックです。

2.おうちの情報を伝える

先生の方針を聞くだけでなく、先生にも「子どもの見通し」を持ってもらうイメージで伝えられるとお互いに安心が深まりますよね。

そのときに役立つのが、子どもの情報を載せた「サポートブック」という資料。自治体や療育機関がフォーマットを公開していることもあります。

先生の負担にならない資料の目安は

・A4、1〜2枚程度

・箇条書きを使う

・コーナーを区切る

見やすい工夫をして、「事例を共有する」意識で作ると振り返りやすくなります。

3.いざというときのために、事前につながっておきたい人

いざというときのために、相談できる人がいると安心ですよね。事前につながっておきたい人には、下記のような人たちがいます。

・スクールカウンセラー

・特別支援教育コーディネーター

・教頭先生など管理職

特にスクールカウンセラーは、予約が数カ月待ちになってしまうかもしれません。何か問題が起きていないくても、4月になったらすぐ予約を取って連携を取れるようにしておくと心強いですよ。

中学校では、各教科の先生と保護者がそれぞれ連絡を取るのではなく、コーディネーターの先生を介して話を進めていくことをオススメします。

この他にも、学年主任、保健室の先生、校長先生、学校運営協議会(コミュニティスクール)、PTA役員、教育支援センターなど、頼れる人は学校の内外にたくさんいます。

親の自己理解を深め、子どもをサポートする

子どものサポートについて考えるとき、自分自身のことを深く知ることも大切です。どんなときに焦ったり、不安になったり、イライラするか振り返り事前の対策を考えてみます。自分軸を強くすることで、子どもの不安に寄り添いやすくなりますよ。

子どもをサポートする具体的な声かけ

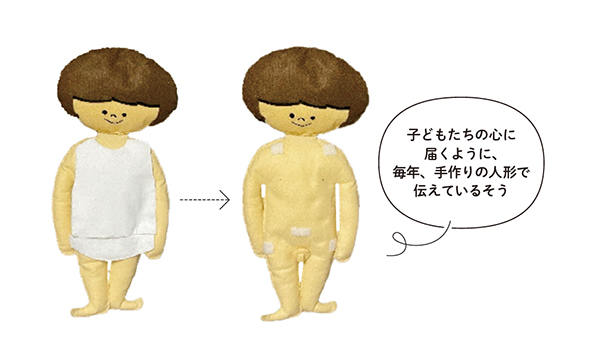

子どもは「自分が困っているのかどうか」、そして「何に困っているのか」わからず、問題行動として表に出てくることがあります。

だからこそ日々観察して、変化を見逃さないこと、そして子どもが心理的安全性を感じられる家庭環境を作ることが大切です。声かけの具体例をいくつかお伝えします。

・不安になったら、いつでも話していいんだよ

・「手伝って」といえることは素晴らしいことだよ

・先生もお友達も家族も、みんながあなたの味方だよ

「大丈夫だよ」と、周りの人や社会を信じられるような声をかけることを意識してもらえたらうれしいです。

ナビゲーター

担当カテゴリー

子どもの健康・発達

公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい

大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。

「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。

一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。