登校しぶりの子が朝スッと登校する!魔法の「おしたくボード」づくり

新年度が始まってあたらしい生活リズムにも慣れてきたはずなのに「学校に行きたくないのか、朝のしたくに時間がかかってしまう」、「いつまでも手伝わないと準備が進まなくて困っています」と悩む声をたくさん聞きます。今回は、子どもが自分から動きたくなる「おしたくボード」について、スクールカウンセラー、発達凸凹支援コンサルタントの立場から、わかりやすくお伝えします。

おしたくボードって?

やることを“見える化”した「おしたくボード」は、ママ・パパを助ける便利な育児グッズです。最近では、100円ショップで販売されていたり、インターネット上で豊富なテンプレートを入手することもできます。

でも、「幼児や低学年の子が使うものでは?」「うちには必要ないかな〜」と思っている人がいたり、「使ってみたけど、全然うまくできなかった」という声を聞くことがあります。

今回は、おしたくボードづくりを通して、

・自分の心の中にあるモヤモヤに気づく

・子どもが動きたくなる仕組みを知る

・子どもが登校しにくい理由に気づく

という3つのポイントをお伝えします。

モヤモヤを出しきろう

おしたくボードを作る前に、まずはママ・パパが抱える心のモヤモヤを出しきることからはじめます。「私の気持ちと、おしたくボードにどんな関係があるの?」という疑問を抱いた方は、ナイスな気づきです。自分の中にあるモヤモヤにフォーカスを当てることでどんな効果があるのか、ワークに取り組みながら実感してもらえたらうれしいです。

心のデスノート

「心のデスノート」というネーミングですが、決して誰かを呪ったり不幸にするものではありません。誰にもいえない、見せたくない、マイナスな感情や心に溜まった愚痴などを書きだす場のことを私は「心のデスノート」と呼んでいます。

子どもとのやりとりの中から、ムカついた言葉やイラッとした態度を、手を止めずに3分間、書き続けます。

【ポイント】心の中の呟き、グチ、ため息なども全部書き続ける!

例えば…

・起きた後いつまでもボーっとせず、ご飯を食べてほしい

・何度も「ママ〜」と呼ばれると困るし、だんだんイライラする

・荷物チェックに毎朝付き合うのは大変

など、どんな細かなことでもOK。

このワークの狙いは、マイナス感情を吐き出してスッキリすることではありません。自分の中にあるモヤモヤやイライラを見つめ、その奥に隠れた「本当はどうしたいのか」という自分の願いやのぞみに気づくことが狙いなのです。

例えば「子どもに何度も“ママ〜”と呼ばれると困るし、イライラする」というモヤモヤ感情の奥には「忙しい朝の時間は、スムーズに家事やおしたくを終わらせたい」という願いがありますよね。

また、自分のモヤモヤ・イライラする内容をよく観察すると、やってもらいたいことの順番や時間の使い方など子どもとすれ違っているポイントに気づくこともできます。

魔法のおしたくボード作り(基礎)

親子のすれ違いが発生しているポイントは、環境づくりで変えていくことができます。その時に活用したいアイテムこそが「おしたくボード」なのです。

市販品を使ってもOKですが、子どもに合わせてカスタマイズする必要があるので、気を付けるポイントについてもお伝えしますね。

朝のしたく中にイライラすることを書きだす

おしたくボードに載せる「やること」について、まずは考えます。といっても、朝やるべきことって沢山ありますよね。何を選んでいいか分からない〜という声が聞こえてきそうです。

私のオススメ方法は、次の2ステップです。

- 「朝のおしたく中にイライラすること」を書き出す

- 「朝のおしたくイライラベスト3」を決める

朝起きてから家を出発するまでの「やること」全てをリスト化しておしたくボードを作ろうと思うととても大変ですよね。でも、まずは今回選んだ3つだけにスポットを当てて「どうしたら、解消できるかな」という視点で考えると、作りやすくなります。

見やすい!おしたくボードをつくるポイント

おしたくボードに載せることを決めたら、次はつくるポイントです。おしたくボードをつくるうえで、大切にしたいことは「子どもの見やすさ」です。

- 上から下へ配置

- パッと見てわかる文字量

- わかりやすい表記

- チラ見でわかる工夫(イラスト、色、サイズ、太さ)

特に、文字の量や表記、イラストについてはお子さんに合わせて工夫できるところです。一瞬でも「解読しよう」という意識が働くと、行動力が落ちてしまいます。漢字が読める年齢であっても、ひらがなやイラストで表記しても構いません。

最後に、お楽しみを入れる

子どもが自分から行動したくなるおしたくボードにするために、欠かせないのが「最後のお楽しみ」です。子どもの好きなこと・やりたいことを最後のお楽しみにすることで、子どもが自分から動けるようになります。

・好きなお音楽を流す

・おもちゃやゲームで遊ぶ

・テレビを◯分見る

など、お子さんに合ったものにし、終了時刻もボードに書き加えると、見通しが持てるのでオススメです。

おしたくボードの注意点

おしたくボードをうまく使うためには、他にもポイントがあります。特に大切にしたいことをお伝えしますね。

・0.3秒で褒める

おしたくボードに載っている項目を全部終えてから褒めるのではなく、一つの項目をやり遂げたら、すかさず褒めます。「0.3秒で褒める!」くらいの気持ちを持つとGOODです。少し面倒でも一回一回お子さんに声をかけることで、達成感が満たされます。

・大人が支配者(管理者)にならない

おしたくボードを使い始めると、ついつい「次は歯磨きだよ」などと声をかけたくなりますよね。でも、それでは「おしたくボードを見て、子どもが自分から動く」環境を取り上げていることになってしまいます。

もし、声をかけるとすれば

・「どこまで終わったの?」

・「〇〇まで出来たんだね!」

・「次はなんて書いてあるかな」

など、子どもが自分で確認できるようにするとベストです。

これまで、朝の忙しい時間に「早く〇〇して」、「なんでまだ〜してないの」と、子どもを急かすように注意していた声かけが、「おしたくボード」に取り組むことでポジティブな声かけに変わります。

誰だって褒められたらやる気がアップしますよね。その回数が多ければ、自信にもつながります。子どもが「自分でできた」と感じられるように、おしたくボードを活用してもらえたらうれしいです。

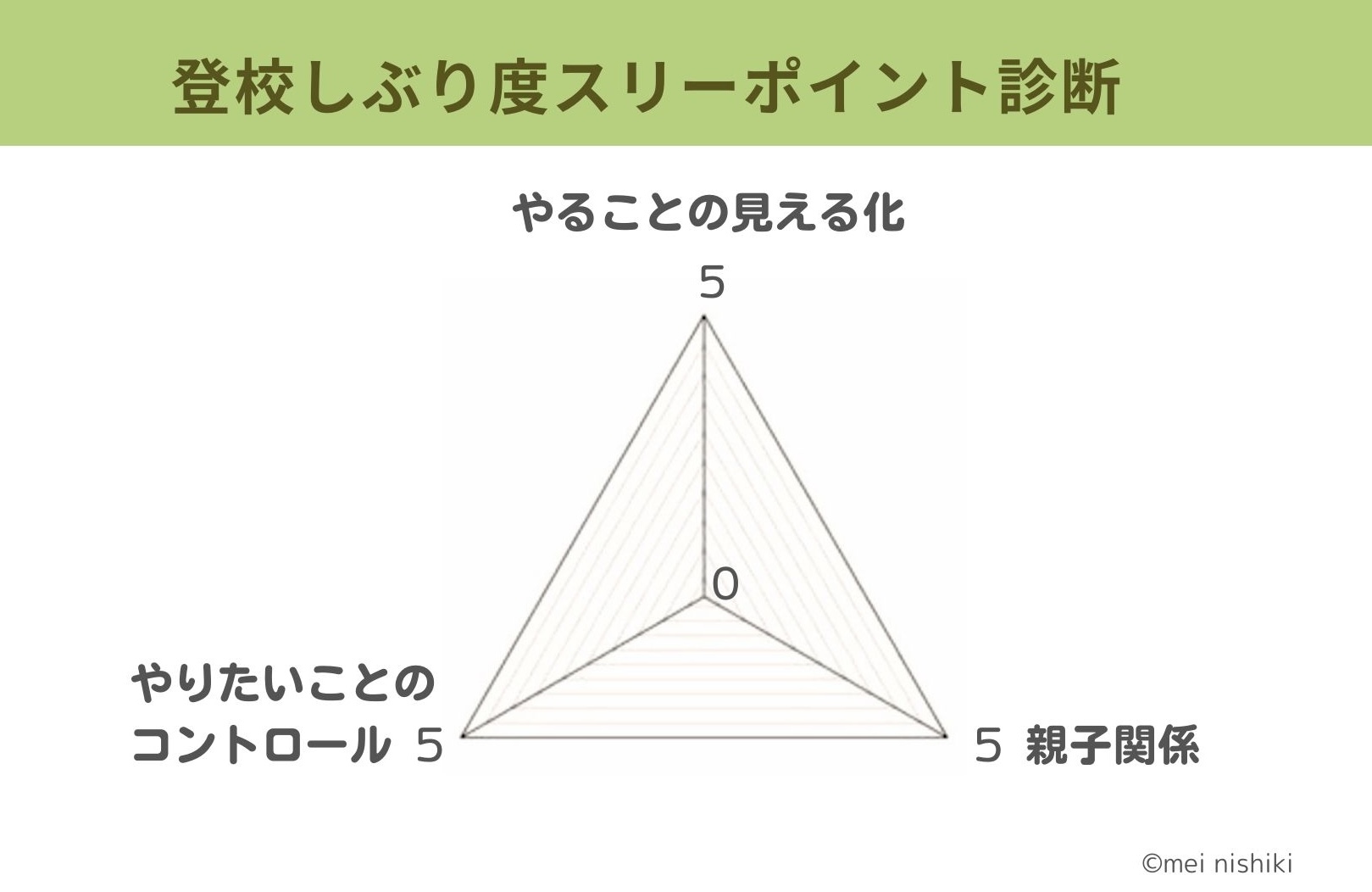

登校しにくい理由をさぐる「登校しぶり度スリーポイント診断」

最後に、登校しぶりの子が登校しにくい理由をさぐるツール「登校しぶり度スリーポイント診断」を紹介します。内容は簡単で、3つの項目を5段階でチェックし、それぞれを線で結べばOKです。

3つのポイントは「ココ」をチェック!

・「やることの見える化」は、見やすく・分かりやすくなっているか。

・「やりたいことを子どもがコントロールできているか」は、時間やルールなどを守れているか。

・「親子関係」は、お互いに心地よい関係性か、一方が我慢していないか。

3つのポイントを線で結び、バランスを見ましょう。低くなっているところに登校しぶりの原因があるかもしれません。チェックした結果が低くても、落ち込むことはありません。丁寧に観察・分析して「どうしたらよいか」考えると、ヒントを見つけやすくなりますよ。

「叱って急かす朝」を「褒めて送り出せる朝」に変えて、親子関係もWin-Winになれたらうれしいですね。

ナビゲーター

担当カテゴリー

子どもの健康・発達

公認心理師・スクールカウンセラー・発達凸凹支援コンサルタント 西木 めい

大学教育学部(特別教育専攻)卒業。小学校の通常学級の担任を8年、特別支援学校(小学部) の担任を5年、自治体の就学支援委員会(就学相談)の調査員、特別支援教育コーディネーターを経験。

「優秀な同僚の先生たちが、保護者と揉めて心を病んで、どんどん学校を辞めていく現状」を見て、専門職であるスクールカウンセラーになることを決意。現在は、小学校と中学校のスクールカウンセラーとして、親子や先生のカウンセリング、学校内の環境調整のコンサルティング、不登校や登校しぶりの再登校のサポートなどを行う。

一方で、SNSを通じた「発達凸凹支援コンサルタント」として、これまで2300人以上のママ・パパ、先生のお悩み解決コンサルを行いながら、発達凸凹っ子のママや、子どもの不登校・登校しぶりに悩むママに向けたオンライン講座、小学校の保護者100名以上が集まる子育て講演会などを開催。特別支援教育が「教育の一番の根本」であることを啓発している。2児の母。著書に『発達障害のある子を支える担任と保護者の連携ガイド 』(明治図書)がある。