更新 :

「仲間はずれ」する子どもの親が無意識にやっている言動とは

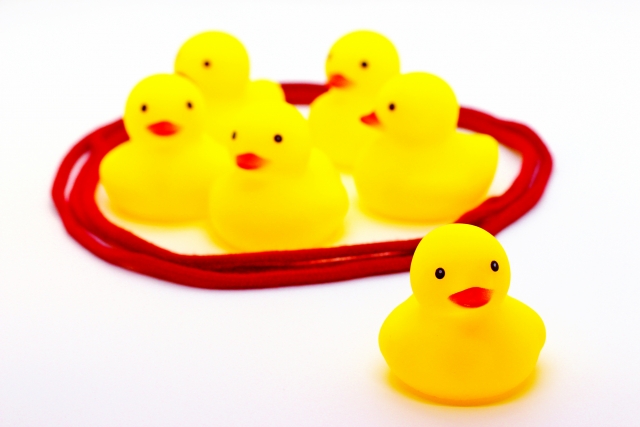

子ども同士のトラブルで「仲間はずれ」の経験があるお子さんも多いのでは? 一方でわが子が誰かを「仲間はずれにしている」ということも起こるかもしれません。

仲間はずれを「する」子どもには、何か特徴があるのでしょうか? それはもしかしたら日常の親の言動が、少しずつ導いている事態かも…。今回は心理カウンセラーの立場から、仲間はずれをする子どもと、その親にみられる特徴についてご紹介します。

子どもの失敗を許さない

まず見られるのは、「親が子どもの失敗を許さない」もしくは「失敗に対して厳しい家庭」の子どもが仲間はずれをするケース。

この場合、「子どもの教育に関して無関心な家庭ではない」ことがポイント。親が厳格だったり、「しっかりしなさい」を口グセにしていたりということが多いようです。

他人からの見え方を気にして子ども自身を見ていない傾向

子どもの教育に熱心であるということと、子どもを大切にしているということは、同義ではないところが親にとっても難しい部分です。

というのも、子どもを必要以上に厳しく教育するとき、多くの親が「子どものためを思ってのこと」と思い込んでいます。しかし本質的には、「他人からどう見られるかを気にしているだけ」ということが少なくないからです。

「人に迷惑をかけるな」と教えるのもそのひとつです。これは日本の教育の欠陥として、昨今指摘されることが増えている点ですが、人との関わりをもつ以上、人に何らかのお世話になることは必然的に生じます。それを「迷惑をかけている」ととらえ、必然的に生じることを「するな」と教えるので、親に言われたとおりのことができない子どもは自己肯定感を下げてしまうことになるのです。

ほかの子どもと比較する

子どもにとってよい手本になれば…という考えから、親にとって理想的な行動のできる兄姉(あるいは弟妹)、わが子よりも成績やお行儀のよい親戚の子や友達を引き合いに出して、わが子と比較していませんか?

親にとっては、たとえ親戚であっても、よその子はいいところばかりが見えるものです。その子の親にとってはまったく違う顔をもっているにも関わらず、「〇〇ちゃんはあんなにお行儀がよくて…」と比較されては、子どもはたまったものではないですね。

きょうだいの場合はなおさらたちが悪く、比較された子どもは「兄のことは好きだけれど、自分のことはそうではないのだな」と感じてしまいます。

自己肯定感の下落が仲間はずれを招く

いずれの場合も結果的に自己肯定感が下がってしまい、子どもは自分とほかの子の間に優劣をつけるということを学びます。そればかりか、自分がほかの子どもより優位に立つことによって、下がった自己肯定感を無意識に上げようとするのです。

自分が優位に立ち、ほかを見下すことで優越感には浸れますが、それは根本的に自己肯定感を上げてくれるわけではないので、子どもは常に寂しさから逃れられず過ごしています。

親が人をけなしている

家庭の中で、親が常に人をけなしている場合、子どもが同じようにほかの子どもをけなし、仲間はずれをすることがあります。

これは例えば、職場の人間関係や、妻から夫、あるいは夫から妻への言動も含まれています。

「人をけなしていい」と認識してしまう

あなたは家庭内でなら職場のグチを言ってもいいと考え、「〇〇さんは仕事ができない」などとうっかり言ってしまっていませんか? あるいは夫がいないところで、夫への不平不満を子どもに言ってしまうということはありませんか?

それが常態化していれば、子どもは人をけなしたり、悪く言ったりすることに対して「よくないことだ」と感じにくくなります。そして人をイヤだと思った気持ちをぶつけてもいいのだと認識してしまうのです。

親が仲間はずれやいじめについて「よくあること」と考えている

子ども同士の仲間はずれやちょっとしたいじめは、あって当然のもの…子どものことだし、大きな問題にすべきではないと考えているなら、危険信号です。

このように考えている親は、子どもに対してあえて「仲間はずれは、してはいけないこと」と強く教えたりはしませんし、身近で仲間はずれやいじめがあったと子どもから聞いたときにも、「まあ、それくらいあるよね」などという軽い反応を返してしまいがちです。

子どもは人のマネをするもの!

仲間はずれやいじめが起きた場合は、いかに早くやめさせるかが解決のカギ。子どもはまわりに流されやすいので、親が日頃から強く禁止していなければ、誰かのマネをして、人を排除したり、理不尽に攻撃したりといったこともあり得ます。

親が常日頃から「仲間はずれはいけないことだ」「人の心を傷つけるようなことをしてはいけない」と教えていれば、誰かが誰かを仲間はずれにしているところを見た時、「それは、いけないんだよ!」と声を上げることができるかもしれません。

子どもの間ではよくあることだと軽く考えるのではなく、日常の状況や絵本などを教材に、仲間はずれはいけないことだとあらかじめ教えておくことが重要です。

仲間はずれをさせない強い心を育てましょう

「自分と違うものを排除しよう」とするのは、相手が自分と違うことに対する恐怖、あるいは劣等感が主な原因です。このようなとき、人は相手を集団から排除することによって、自分が相手よりも強いことを誇示したり、相手に対する優位性を主張したりします。

人と自分との間に違いがないことはあり得ませんし、何らかの分野で自分よりも優れた人が仲間内に存在するのも当たり前のこと。つまり仲間はずれをしないためには、他人と自分との違いを恐れず、相手に無用の劣等感を抱かないような、一種の「強さ」が必要になります。

この強さを育むには、自分は自分、相手は相手、どちらにもお互いに優れた部分がある…という視点が大事。これを入園前後から育むことこそ、親の使命ともいえるでしょう。

わが子を「仲間はずれをする」加害者にしないためにも、私達親が、ここに書いてあるようなことをしていないかを自省することが大切です。そして子どもの自己肯定感を育むために、子どものそれぞれのよさや持ち味をしっかり見て育んでいかなくてはいけません。