子どもが“自分で考えて動ける”ようになる!教育のプロが教える声かけのコツとは?

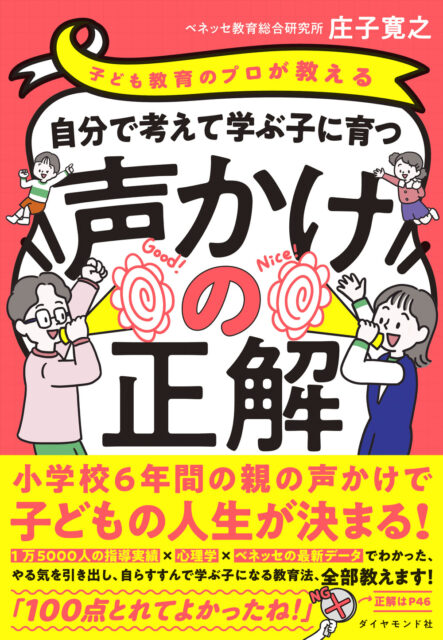

「うちの子、もっと自分で考えて行動してくれたら…」そんなふうに感じながらも、つい口を出しすぎたり、イライラしてしまったり。子育て中の親なら、誰もが一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。今回は、『自分で考えて学ぶ子に育つ 声かけの正解』の著者であり、教育の現場で多くの子どもたちを見守ってきた庄子寛之さんにインタビュー。子どもが「自分の力で考え、学ぶ子」に育つために、親ができる“声かけ”の工夫について教えてもらいました。

「声かけ」は子どもの行動にどう影響する?

教育の現場で感じた、子どもたちへの声かけの大切さ

かつては、先生が子どもに対して強く声をかけるのも一般的でした。もちろん、いつも叱ってばかりでは逆効果ですが、ここぞという場面では「叱る」ことも教育の一環として必要とされていました。しかし、そうした指示や命令ベースの声かけでは、うまくいかないことが増えてきました。私自身も現場での経験から、大学院で心理学を学び直し、コーチングを取り入れるようになってから、子どもへの声かけが大きく変わりました。

たとえば、行動がゆっくりな子どもに「なんでまだやってないの?」「あと5分で終わらせなさい」といった言葉をかけると、子どもは焦ってしまいます。そんなとき、「自分のペースでいいから、終わらせようね」「わからなかったら教えてね」「終わらなくても、ここまで片づけようか」といった問いかけやサポートの言葉に変えるだけで、子どもが癇癪を起こさず、素直に向き合ってくれることが多いと感じています。

また、「早くしなさい」と最初から強く指示してしまうと、子どもが動かなかったときに、大人はイライラしがちです。そういうときこそ、「あと何分くらいで終わりそう?」と問いかけ、子ども自身に見通しを持たせることが大切です。たとえば「10分」と返ってきたら、「じゃあ、10分でがんばってみようか」と寄り添う。これがもし「10分で必ずやりなさい」と一方的に命令してしまうと、「できなかったら怒られる」とプレッシャーを感じて、かえって手が止まってしまうこともあります。

「待つ」「問いかける」という姿勢を意識すること。それだけで、子どもの反応も、学びに向かう姿勢も、大きく変わると実感しています。

未就学児と小学生の声かけで気をつけるポイント

まず大前提として、未就学児であっても小学生であっても、「一人の人」として子どもと接することが大切です。私が小学校の担任をしていたとき、誰かに嫌なことをされた子が「ごめんね」「いいよ」とすぐに仲直りし、30秒後にはまた笑い合っている姿をよく見かけました。そんな子どもたちの柔軟さやたくましさには、大人が学ぶべきことがたくさんあります。だからこそ、「親だからこそ学ぶ」という姿勢で接することが大切なのだと思います。

未就学児には、「目に見える行動」に焦点を当てた、具体的な声かけが効果的です。たとえば「靴をここにそろえてね」など、行動の内容をわかりやすく伝えることがポイントになります。大人はつい「日本語は通じて当たり前」と思ってしまいがちですが、子どもはまだ言葉の意味を十分に理解できていないことが多いものです。たとえば「靴箱に入れてね」と言われても、「靴箱」という言葉のイメージがつかめなければ、行動にはつながりません。

小学生になると、学年にもよりますが語彙が増えてきて、少しずつ抽象的な言葉も理解できるようになります。そうなると、子どもの気持ちに耳を傾けたり、問いかけを通して対話したりする声かけが効果を発揮します。「どうしてこうしたの?」「ここまで頑張れたの、すごいね」といったように、行動だけでなく気持ちにも寄り添う声がけは、子どもにとって大きな支えになります。

親がつい言ってしまうNGな声かけとは?

テストを持ち帰ったときなど、親はつい点数に目がいってしまいがちです。でも大切なのは「結果」ではなく「過程」に注目して褒めること。点数の良し悪しだけを指摘すると、子どもは結果だけを気にするようになってしまいます。

意外と使ってしまいがちな「でも」「だって」「どうせ」といった言葉。こうした“否定を含むワード”は、できるだけ手放していけるといいですね。また、兄弟姉妹や友だちと比べてしまうのもありがちなNG声かけの一つです。「お兄ちゃんはできたのに」「妹はもっと早いのに」といった言葉は、子どもの自信を奪いかねません。同じ家に生まれても、性格も成長スピードも違う“別の個性を持つ存在”だという前提を忘れずにいたいですね。

自分に余裕がないときこそ、「声かけ」を見直すチャンス

「なんでそんなこともできないの?」「早くして!」といった、否定的だったり急かすような声かけも要注意。特に時間に追われて余裕がないときほど、親の口から出やすい言葉です。でも、本当に子どもが悪いのか、自分の気持ちに余裕がないから出てきた言葉なのか、一度立ち止まって考えてみてほしいと思います。

「自分で考えて行動してほしい」と願っているのに、忙しさや焦りからイライラしてしまう…。そんな思いを抱えている保護者は多いと思います。だからこそ、「できないのが当たり前」という前提で子どもを見ること、そして「人は変えられないけれど、自分の考え方は変えられる」という意識がとても大事になってきます。

子どもが思い通りに変わらなくても、まずは自分の声かけをひとつ変えてみる。それだけでも、親としての行動や気持ちは確実に変わっていきます。結果(=子どもの変化)を急ぐのではなく、その過程の中で「自分自身が変わっていること」に気づくこと。それが、子育ての大きな一歩になります。

イライラの原因の多くは「自分に時間や余裕がないこと」です。だからこそ、子どもの前に「まず自分」のケアを意識してみましょう。余裕がないときは、思い切って家事を休む日があっても大丈夫。甘いものを食べたり、ほんの少し自分だけの時間をつくったり、気持ちを整える方法はいろいろあります。「こうあるべき」という理想にとらわれすぎず、心にゆとりをつくること。それが、子どもとの関係にも、きっと良い影響を与えてくれるはずです。

子どもを支える“ちょうどいい距離感”とは?

「親として、どこまで子どもをサポートすればいいのか?」そんな悩みの声は多くの保護者から聞かれます。そして実際に、過保護・過干渉になっているご家庭も少なくありません。背景には、子どもの数が減り、1人または2人だけをじっくり見る家庭が増えていること。そして、親が在宅で働く時間が増え、子どもの様子が“見えすぎる”という環境的な変化も関係しているように感じます。

サポートの基本は「環境を整えること」です。子どもとずっと同じ空間にいると、つい口や手を出したくなってしまうもの。だからこそ、物理的に親と子の距離をとる工夫が大切です。たとえばリビング学習でも、すぐに手が届く場所ではなく、少し離れた場所にすることで、干渉のしすぎを防げます。

また、「子どもを追わないこと」も大切です。追いかけるほど、子どもは離れていきます。でも、子どもは親のことが大好きなので、ふと寄ってくる瞬間があります。そんなときこそ、自分の手を止めて、しっかり話を聞いてあげることが、信頼関係を築く上でとても大事です。

声かけとしては、「こうしなさい」ではなく、「どうしようか?」と問いかけることで、子どもは自分で考える力を育てていきます。親としても、すぐに答えを与えるのではなく、“待つ勇気”が必要です。これは、過保護や過干渉になりがちな場面において特に重要な視点です。

声かけの前に「よく見ること」が大切

子どもへの声かけを考えるとき、まず大前提として大切なのは「よく見ること」です。つい、何か言葉をかけたくなってしまいますが、その前に一度立ち止まり、子どもの様子をじっくり観察する時間を持ちましょう。そして、「きっとこういう気持ちなのかな」と、子どもに対してポジティブな解釈をしてあげること。これが何よりの土台になります。

また、声かけの言葉は、子どもに届けるだけでなく、自分自身にも届いています。人は、自分の発した声をいちばん近くで聞いている存在です。だからこそ、自分にとっても気持ちが穏やかになるような、前向きな言葉を選ぶことが大切です。そうした声かけが増えるほど、自然と自分自身のご機嫌も整っていきます。

親に余裕があると、子どもを待つことができたり、焦ってイライラしてしまう場面でも落ち着いて対応できたりします。だからこそ、「いい声かけをするために、まずは自分自身の余裕を整える」という意識を持つことが、親子関係にとってとても大切なのです。

とはいえ、どれだけ気をつけていても、ときには「つい言ってしまった…」ということもあるでしょう。でも、そんな自分を責めすぎる必要はありません。私たちは日々、何千もの言葉を発しています。その中のひとつやふたつ、思わず出てしまったマイナスの言葉に対しては、あとからプラスの言葉を重ねればいいのです。完璧を目指す必要はありません。ときにうまくいかないこともあるけれど、自分を許しながら、少しずつ「いい声かけ」ができるようになっていけば大丈夫。親が笑顔になれば、子どもも笑顔で過ごせるはずです。

企画・編集/&あんふぁん編集部、取材・文/やまさきけいこ

※記事中のリンクから商品を購入すると、売上の一部が当社に還元される場合があります