【プレゼントあり】年神様って、なぁに?祝い箸の正しい使い方とは?

教えてくれたのは…三浦康子さん

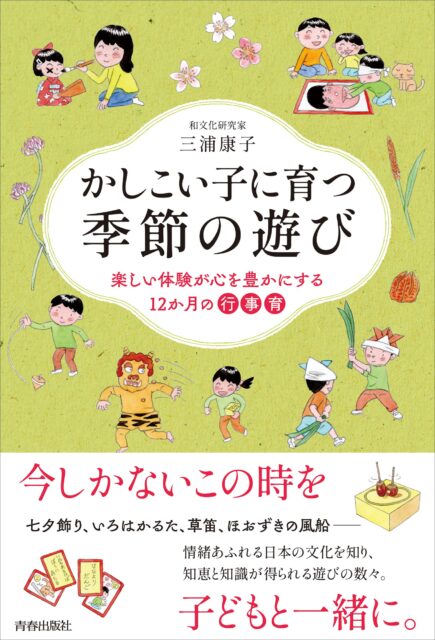

和文化研究家、All About「暮らしの歳時記」ガイド。各種メディアで活躍中。さまざまな文化プロジェクトに携わり、子育て世代に「行事育」を提唱している。著書「かしこい子に育つ季節の遊び 楽しい体験が心を豊かにする12か月の行事育」(青春出版社)、「子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本」(永岡書店)、監修書「おせち」(福音館書店)など多数。

年神様ってどんな神様?

「年神様」は新年の神様で、「歳徳神(としとくじん)」「正月様」とも呼ばれています。

年神様は先祖の祖霊神(それいしん)であり、田の神、山の神でもあると考えられているので、家々にやってきて、1年の幸せと五穀豊穣をもたらすといわれています。この年神様を迎え入れ、たくさんの幸せを授けてもらうために、さまざまなお正月の行事や習わしができました。

「明けましておめでとうございます」というあいさつは、年が明け、無事に年神様をお迎えできた喜びをみんなで分かち合うための、祝福のことばなんですよ。

初日の出を拝む習わしがあるのは、1月1日に昇る太陽は年神様の象徴と考えられているからです。

祝い箸って何?

祝い箸とは、両側が細くなっている特別な箸で、お正月、お食い初め、結婚式などの祝いの席で使います。両側とも使えるようになっているのは、片側が神様用で、神様と人が共に食事をする「神人共食(しんじんきょうしょく)」を表しているからです。

お正月の場合、大晦日に家長が箸袋に家族の名前を書いて神棚(なければ鏡餅)に供え、元旦に下ろして年神様と一緒におせちやお雑煮を食べて祝います。食後は洗って箸袋に戻し、松の内(1月1日~7日。地域によっては15日まで)、または、三が日は同じ箸を使い、15日のどんど焼きで焼くのが習わしです。

祝い箸には、神様とのつながりや、家族の幸せを願う気持ちが込められているんですね。

三浦さんの書籍「かしこい子に育つ季節の遊び」を抽選で5人にプレゼント

この記事を最後まで読んでくれたあなたにうれしいお知らせ。三浦康子さんの書籍「かしこい子に育つ季節の遊び 楽しい体験が心を豊かにする12か月の行事育」を抽選で5人にプレゼントします。

七夕飾り、いろはかるた、草笛、ほおずきの風船――。情緒あふれる日本の文化と、知恵と知識が得られる遊びの数々を知ることができる1冊です。

季節の遊びは、その時季ならではの風物詩であり、行事を子育てに活かす「行事育」にもぴったりです。

お正月やおせちのいみをもっと知ろう!

紀文「お正月キッズランド」では、お正月やおせち料理について楽しいコンテンツが盛りだくさん。こちらもチェックしてみて下さい。