更新 :

どう決めればいい? 子どもと動画のルール

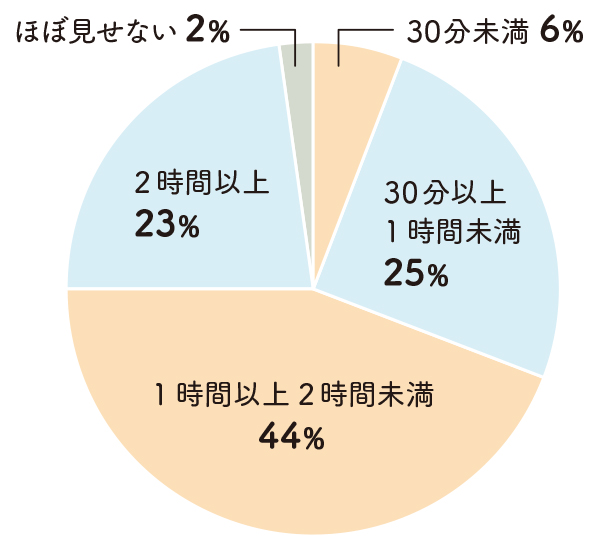

あんふぁん読者にアンケートをしたところ、子どもに動画を「ほぼ見せていない」という人はわずか2%!

今や動画は、子どもの生活と切り離せないものになっていることが分かります。

そこで気になるのが視聴ルール。家庭でどう考えればいいか、「子どもと動画」に詳しい松田直子さんに教えてもらいました。

イラスト/田仲由佳

お話を聞いたのは… 松田直子さん

NPO法人イーランチ理事長。静岡県ネット安全・安心協議会委員。母親目線を大切にした幼児や小中高校生向けのインターネット安全利用啓発活動を行い、年間150回以上の講演会や出前講座を実施。内閣府作成リーフレット「スマホ時代の子育て」監修など執筆多数。

Q.1日平均でどれくらいの時間、子どもに動画など(テレビ番組・ゲーム含む)を見せていますか?

※2021年10/29~11/29、あんふぁん読者アンケートを実施。有効回答数632

動画視聴にはメリットもあるが、見せ方次第でデメリットも

子どもの動画視聴の影響は諸説ありますが、今のところ、確かなエビデンスはありません。スマートフォンが初めてアメリカで発売されたのは2007年なので、まだ十分なデータがないのが実情なのです。その状況を踏まえた上で、動画視聴のメリットとデメリットを考えてみましょう。

最大のメリットは、親の助けになること。家事で火を使うときに離れていてもらったり、子どもが泣き止まないときに気持ちを切り替えたり、公共の場で静かにしてもらったりするときなどに役立ちます。また、子どもにとってのメリットは、ワクワクする気持ちや想像力をかき立てられること。今の親世代も、子どものころはテレビでアニメやバラエティーなどを見てワクワクしていましたから、動画自体が全て悪いとは言えないでしょう。

重要なのは「見せ方」です。動画を見せると子どもが泣き止むのは、泣くのを忘れてしまうほど刺激が強いから。それを長時間見せ続ければ、依存症になるリスクがあることは想像できます。これは大きなデメリットです。動画への依存が強くなって、他のことができなくなれば、生活や健康、学習などに支障を来すようになります。

管理ではなく「子どもを守る」ためにルールを作ろう

ではデメリットを最小化するためには、どうしたらいいのでしょうか。「1日何分以内なら大丈夫」というエビデンスはありませんが、専門機関からの発信は参考になります。

例えば、WHO(世界保健機関)は体の発達を考慮し、「座りがちなスクリーンタイム」(=座っている視聴時間(テレビ・動画・ゲームなどを含む)は、「1歳ではおすすめしない」「2歳では1時間以内にする必要があり、少ないほどいい」というガイドラインを出しています。

また、目への影響も気になるところ。動画の画面と目の距離が長時間固定されると、近視や遠視になるリスクが高まります。日本眼科医会が作成した小学生向けポスターでは「30分に1回、20秒以上遠くを見て目を休めよう」となっています。目の機能が未熟な幼児なら、もう少しこまめに休憩した方がいいかもしれません。

これらの情報を参考に、家庭でも少し慎重になって、動画視聴のルールを決めてみてください。子どもの管理ではなく、「子どもを守る」ためのルールを家族全員で考えて、全員で守ることが大切です。

動画視聴のルールの決め方

1 「何分まで+何時まで」を決める

「1日何分まで」という視聴時間と、「夜は何時まで」というやめる時 、この2つを決めることが必要。家族みんなで話し合って決めましょう。スマホやタブレットなどから出るブルーライトが睡眠の質を下げることが分かっているので、夜は遅くとも就寝1時間前までには終了を。

2 見ていい条件を明確にする

「やることをやったら見ていいよ」というルールはあいまいで、分かりにくいもの。その日によってブレてしまうこともあります。見ていい条件を設定する場合には、「ごはんを全部食べてから」「お風呂に入ってから」「明日の準備が終わってから」など具体的に、明確にしましょう。

3 見るものを親が把握する

子どもが勝手にどんな動画でも見られるという状況は危険です。子どもが見るものは、親も把握しておきましょう。スマホやタブレットでは、離れていると子どもが何を見ているのか分からないので、テレビに接続して見せるのがおすすめです。

one point アナログな時間の生活体験を充実させよう

今の幼児は生まれた時からスマホや動画が身近にあり、小学校に入ればタブレット学習。デジタル機器に触れる時間はこれからもどんどん延びていきます。だからこそ、価値が高くなるのは「アナログな時間での生活体験」。子どもの感性や倫理 、生きる力などを育むには、習い事や外遊びだけでなく、「外で夕焼けを見る」「星座を探す」「桜の木を探す」「カレーを作る」「風船を膨らませる」「近所の人と話す」といったささやかな生活体験もとても大切です。時間ができたときに何をするかパッと思いつかないことも多いので、「子どもとやることリスト」を作って、どんどん書き溜めておくといいですよ。