更新 :

正しく知って守ろう大切にしたい子どもの歯

子どもの歯の悩みQ&A

悩み1 歯並び

子どもの歯の悩み1位の「歯並び」。近頃は小さいうちから矯正をする子も多いと聞きます。その必要性を含め、歯並びが悪くなる原因から対処法まで、詳しく聞きました。

Q. 歯並びが悪くなる原因は?

A. 虫歯や舌の筋力不足が原因になることも

歯並びが悪くなってしまうのは、遺伝的なもののほか、虫歯が原因になることもあります。そもそも子どもの頃の“良い歯並び”とは、永久歯が生えるための隙間がたくさんある歯並びのこと。乳歯は永久歯が生えるスペースを確保する役目がありますが、それが虫歯になって穴が空いたり抜けたりすると、永久歯のスペースが確保されず、歯全体のバランスが崩れてしまいます。

また、舌の力が足りないことも歯並びに影響します。通常唾を飲み込む時は舌は上顎に付いており、上の歯は頬と舌の両方から圧力を受けて形作られます。しかし筋力不足で舌が上顎に付けられないと、上の歯に必要な圧力がかからなかったり、舌が歯を押し出してしまったりすることも。

Q. 歯並びを悪くしないためにできることは?

A. よくかむことと、定期的な検診を

まずおうちでできることは、よくかむこと。顎の筋肉の成長につながります。また、虫歯にならない・虫歯になったら早めに治療することも大切。定期的に歯医者に行き、チェックしてもらいましょう。

なお、舌の筋力不足など、専門家でないと気付かない症状もあります。原因が分かれば対処することができるので、そのためにも定期的な受診が必要なのです。

Q. 歯ぎしりが気になります

A. 成長の過程なので、気にし過ぎなくてOK

大人の歯ぎしりは日常のストレスが原因のことが多いですが、子どもの歯ぎしりは原因が分かりづらいもの。もちろん子どもでも心的ストレスによることもありますが、一番多いのは“顎の成長”によるものです。上顎と下顎は成長のスピードが違い、かみ合わせる場所も日々変化するのですが、そのストレスを解消しようと歯ぎしりをするのです。成長の過程で起こりやすいものなので、あまり気にし過ぎなくて大丈夫。歯並びにも悪影響はありません。

Q. 矯正はいつからした方がいい?

A. 「早い方がいい」とは言い切れない 顎の大きさに問題があるときは検討を

矯正は、“早ければ早いほどいい”というわけではありません。子どもの顎は、これからどんどん成長します。小さいうちに矯正して歯並びをそろえても成長するとバランスが変わるので、顎が成長し切った段階でもう一度形を整えることが必要になることもあります。顎の大きさに問題がない場合は、成長が終わってから矯正するという選択肢もあるので、歯科医とよく相談しましょう。

一方で、「受け口」など顎の大きさに問題がある場合は、顎の成長を利用して矯正する必要があるので、早いうちから検討を。成長してから治そうとすると、外科手術が必要になるケースも。3~4歳で使える器具もありますよ。

悩み2 虫歯

「子どもが甘いものが好きなので心配」という声が多く集まった、虫歯への不安。普段の歯磨きで注意するポイントなどを教えてもらいました。

Q. きちんと歯磨きしたつもりが虫歯に どうしたらいい?

A. 虫歯を悪化させないことも大切です

虫歯とは、ばい菌が糖分を餌にして酸を発生させ、歯を溶かすこと。糖が原因なので、甘いものを食べたらその都度歯磨きをすることが理想です。また、歯に糖分がある状態が長く続くこともいけないので、ダラダラ食べには気を付けましょう。

けれど、歯の形や並び、歯の溝の形によっては、気を付けていても虫歯になってしまうことも。当院にも、「歯磨きをきちんとしていたのに…」と受診する人はたくさんいます。虫歯にならないためのケアも大事ですが、虫歯を初期の状態で治すことも大切です。定期的な検診で、悪化する前に対処しましょう。

Q. 仕上げ磨きのコツは?

A. 発達段階によってポイントが変わります

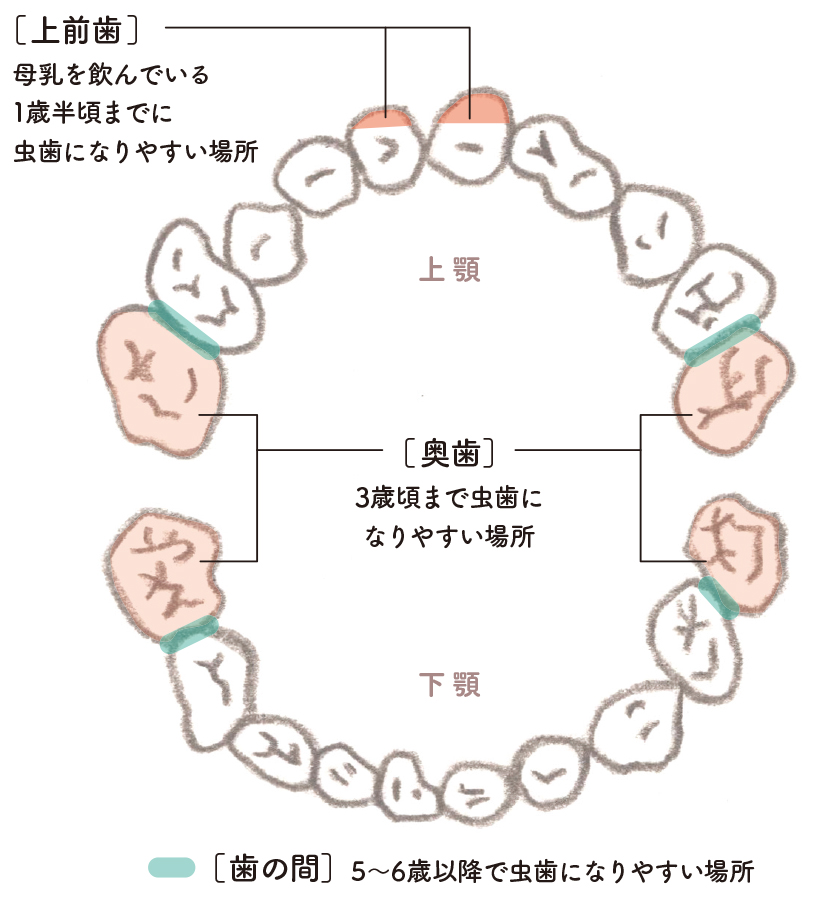

顎や歯の成長によって、虫歯になりやすいところは変わります(右図参照)。3歳前後は奥歯が、5~6歳になると歯と歯の間が虫歯になりやすいです。その時の歯の状態によっても注意するところが変わってくるので、その都度歯医者で指導を受けると良いでしょう。

Q. 「3歳までに虫歯にならなければ、この先も虫歯にならない」って本当?

A. 迷信! ただし小さい頃からの習慣付けは大切

前述のように、顎や歯の発育・発達によって虫歯になりやすい場所は変わってきます。3歳まで虫歯ゼロだった子も、歯の間などが磨けていないと5~6歳以降に虫歯になることも。ただ、小さい頃からの習慣付けは大切。小さいうちから歯のケアが習慣になっている子は、大きくなってからも虫歯になりにくいのは事実です。

Q. 仕上げ磨きはいつまですればいい?

A. 目安は“子どもの文字が読めるようになったら”

子どもの書いた文字をきちんと読めるようになったら、手指が発達した証拠。自分で上手に歯ブラシが動かせるはずです。おおよそ小学校中学年頃が目安になります。

Q. お薦めの虫歯対策は?

A. 歯医者でのフッ素塗布と毎日の糸ようじ

フッ素は歯の表面に取り込まれ、酸に対して歯を強くしてくれます。歯医者で年に3回ほど塗布するのが効果的。歯が生えてから約2年はフッ素を取り込みやすいので、ぜひ小さいうちから定期的にやってみてください。

おうちでできる対策としては、糸ようじがお薦めです。歯と歯の間に虫歯ができる子が多いのですが、その対策にもってこいです。歯磨き後に都度使用するのが理想ですが、1日1回でも効果がありますよ。

悩み3 口臭

マスク生活が続き、増えているという子どもの口臭。実は臭いだけでなく、歯並びにも影響しているかもしれないそうです。原因と対策を聞きました。

Q. 子どもの口臭の原因は?

A. 虫歯や歯茎の炎症、口呼吸など

子どもの口臭は、虫歯や歯茎の炎症に原因があることが多いです。歯茎は、生え変わりの時期に炎症を起こしやすくなります。気になるときは、受診しましょう。

また、口呼吸も原因の一つ。唾液は口の中を殺菌・消毒する効果がありますが、口呼吸によって唾液の流れが悪くなり、口臭や虫歯につながることがあります。近頃のマスク生活で、口呼吸の子どもが増えているようです。

Q. 口呼吸にならないためには?

A. 気付いたときに声掛けを

虫歯対策はもちろん、口呼吸への注意も必要。子どもがポカンと口を開けていたら、「お口が開いているよ」と声を掛けてあげましょう。実は口呼吸は、口臭のほか歯並びに影響することも。口が開いていることで、口の周りの筋肉が衰えて歯並びが悪くなってしまいます。注意して見てあげると良いですね。

ちなみに、大人でも口呼吸は増えており、喉が乾くため頻繁にうがいをする人がいます。必要以上のうがいは唾液も押し流してしまうので、逆効果。まずは口を閉じて鼻呼吸を心掛けましょう。

歯医者選びは先生との相性を見て

子どもの歯は大人と違い、成長によってどんどん変わっていきます。その場その場での治療ではなく、子どもの成長まで一緒に見てくれる歯医者を選ぶといいですね。初めての歯医者に行ったらまずは、先生と話をしてみてください。

また、「小児歯科専門医」がいるかどうかもポイント。あまり知られていませんが、厚生労働省の認可を受けた小児歯科の専門知識・技術を持つ「子どもの歯」の専門医です。子どもの精神的・肉体的成長まで考えて診察・治療にあたります。もし身近にいれば、歯医者を選ぶ基準の一つにしてみては。

ママ・パパは子どもが歯医者嫌いにならない声掛けを

痛くて怖いイメージの歯の治療。けれど、子どもの頃から定期的な通院を習慣付けることは、大人になってからも健康な歯でいられることにつながります。受診するときは、歯医者が嫌いにならないように「痛くても我慢してね」などではなく「おいしいものが食べられるようになるね」といった、前向きな声掛けをするようにしてください。