授業中、席を立って、友達にパンチをする小1のわが子。担任から連絡もあり、どうしたらいいの?

Q ちょっかい行動をする小1の息子。親の愛情不足のせいなの?

小学1年生の男の子です。先日、わが子が授業中(各自で音読中)に席を立って、友達のことを何度もパンチして、ちょっかいを出したようです。入学してからもそういう行動は何度かあったようですが、今回は特にひどかったとのことで、初めて担任の先生から報告を受けました。

保育園時代から人との距離が近い子で、本人はちょっかいを出しているつもりがないときでも、まわりから「またちょっかいを出している」と思われてしまうようです。年長時に担任の先生から療育センターをすすめられ、就学前に相談に行きましたが、まだ順番待ちで詳しく検査などはできていない状態です。

家では素直で、親の言うことをある程度聞いてくれるいい子なので、外に出るとその反動が出ているのかなと不安になります。またわが家は母子家庭なので、ムリをさせていて、そのストレスもあるのかなと感じています。

「他人に迷惑をかけず、相手の気持ちになって、自分がされていてイヤなことはしない、ルールを守る、ちょっかいを出さない」と、親子で再度話し合いをしました。前にも同じようなことがあったので、そのときにも話して、しばらくはそういった行動がなかったのに、時間がたち、またやってしまったようです。

わが子がちょっかい行動をするのは、親の愛情不足なのでしょうか。どうしたら学校でうまく生活していくことができるのでしょうか。今後、友達づき合いがうまくいかなくて、イヤな思いをしてほしくないと思い、どう注意し、接したらいいかアドバイスをいただけるとうれしいです(あむちゃん)

A 子どもの正確な姿をきちんと把握しましょう!

クラスでほかの子にパンチをしてしまい、年長さんの時に療育センターをすすめられたとのこと。それでいて家では素直で、親の言うことをある程度聞いてくれる。この子ども像がどうもしっくりこないのです。

「ストレスがあるからといって、1年生で授業中に友達に何度もパンチをしてしまう」ということは、そうそうあることではありません。息子さん本人を見ていないので、なんとも言えないですが、発達障害の可能性があるかもしれません。

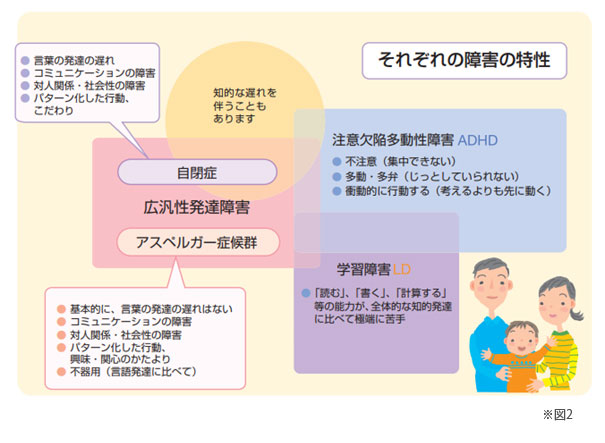

「発達障害者支援法」においては、

「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう

(発達障害者支援法における定義 第二条より)※1と定義されています。

その障害の中でも、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害については、知的障害を伴わないとされています。また自閉症に関しても、高機能自閉症は知的障害を伴わないとされています。

また次の図に見られるように、これらの障害は重なり合っている場合もあり、明確に区別することは難しいとされています。

まずは知的障害の有無でわかれることを知ってほしいと思います。ご相談者の場合、知的な遅れは指摘されていないようですので、情緒的な障害があるかもしれません。ぜひ専門家に診てもらってください。

知的障害を伴わない4つの障害について ※3

知的障害が伴わない障害としては、次の4つがあります。

(1)高機能自閉症の定義

高機能自閉症とは、3歳位までにあらわれます。主な特徴は次の3つです。

ア、他人との社会的関係の形成の困難さ

イ、言葉の発達の遅れ

ウ、興味や関心が狭く特定のものにこだわる

これらを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものです。

(2)学習障害(LD)の定義

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指すものです。

(3)注意欠陥多動性障害(ADHD)の定義

ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、または衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものをいいます。

また7歳以前にあらわれ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されています。

(4)アスペルガー症候群の定義

アスペルガー症候群とは知的発達の遅れを伴わず、かつ自閉症の特徴のうち、言葉の発達の遅れを伴わないものです。なお高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるとされています。

障害といっても、知能的な問題から勉強ができないというわけではありません。知的障害を伴っていないため、勉学の視点では問題がないことも多いのです。むしろ勉強は得意という児童もいます。しかし、こだわりが強かったり、注意力が散漫といったり、一見ではわからない特性を持っています。

また、人づき合いが苦手だったり、コミュニケーションがとれなかったりという、人間関係の面で大きな困難を抱えていることが多いです。

もし障害があることがわかったとしても、明確な障害の区別が難しいことから、それに対応した支援を的確にしていくことは難しいといわれています。

お子さんの発達保障を考えましょう!

突然、友達にパンチをしたり、「ちょっかいを出した」という意識が薄いことから、注意欠陥多動性障害(ADHD)の可能性があるように思います。親御さんの中には、障害があることをなかなか理解しようとしない人が多いですが、発達障害に一番必要なのは早期発見・早期治療です。

親としては、自分の子どもの発達障害を認めたくないという気持ちはよくわかります。しかし、大事なことは、お子さんの発達保障です。

ぜひ療育センターや医療機関などの専門家に早急に診てもらうことが大事だと思います。そして、子どもに対応した手立てをとってもらい、教えてもらうとよいです。

発達障害であるかどうかで一番大事なのは、子ども自身の困り感です。「他者とうまくいかない」「コミュニケーションがうまくとれない」「つい暴力的な対応をとってしまう」などのことから疎外感をもってしまうことで、二次障害を起こしてしまいます。二次障害を起こすと、社会に対してのマイナス感情をもったり、他者への恨みをもってしまいがちです。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の場合は、ときには薬を処方してもらったり、ソーシャルスキルトレーニングを開始するなどのことが必要です。人との対応の仕方を教えたり、相手の気持ちを理解する方法を教えたりすることです。

発達障害を抱えている子どもに共通していることは疎外感です。それをいくらかでもやわらげてあげることが早急に必要なのです。

※1 発達障害者支援法

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1376867.htm

※2 国立障害者リハビリテーションセンターホームページ

(http://www.rehab.go.jp/application/files/5615/8470/2444/f855f24dc69b02b5dd41bac6879946a9.pdf)を加工して作成

※3 国立障害者リハビリテーションセンターホームページを中心として、様々な本を参考にして執筆

(http://www.rehab.go.jp/ddis/understand/definition/)

【新刊】

新刊「子どものココロが見えるユーモア詩の世界-親・保育者・教師のための子ども理解ガイド-」(ぎょうせい、1980円)発売中。