更新 :

子どもの可能性を伸ばす 話す力、かく力

今回は「話す」「かく」、2つの伝える力にフォーカス。

伝える力を伸ばすことが、子どものどんな成長につながるのか、また大人はどんなサポートができるか、専門家に聞きました。

イラスト/田仲由佳

話す力 はどんな成長につながる?

☑ 自分の感情を理解できるようになる

☑ 経験をストックでき、人生が豊かになる

☑ 自信が身に付く

☑ 粘り強くチャレンジできるようになる

人は言葉にして初めて「好き」を理解できる

子どもも大人も、人は基本的に自分の感情を分かっていないことが多く、「話す」ことで認識します。「どんな遊びが好き?」と聞かれて初めて、「ブランコかな? でも○○ちゃんと折り紙をする方が楽しかった」と考え、自分の「好き」の感情を理解します。その記憶は経験としてストックされ、人生を豊かにしてくれます。

また、小さいときに「自分の考えを話し、相手に受け入れてもらう」経験を積んだ人は、「自信」を持ちます。これは、大人になった時に自分の意見を言えるようになるとともに、意見を実現するための行動力も培い、たとえ行動がなかなかうまくいかなくても、自信を持って粘り強くチャレンジできるようになるのです。

話すのが苦手なのは日本独特の文化も原因

ただ周りを見ると、話すのが苦手…という大人が多いと思いませんか? 日本人には「察する」文化が根付いています。この文化の中では、子どもたちは自分の考えを伝える必要がないまま、考えを言えない大人に育ちます。「察する」ことができるのは、素晴らしいことです。しかし、世界では「察しない」ことが当たり前。だから、考えを言葉で伝える力が自然に育ちます。話す力を身に付けるためには、まず「察する」文化からの脱却が必要なのです。

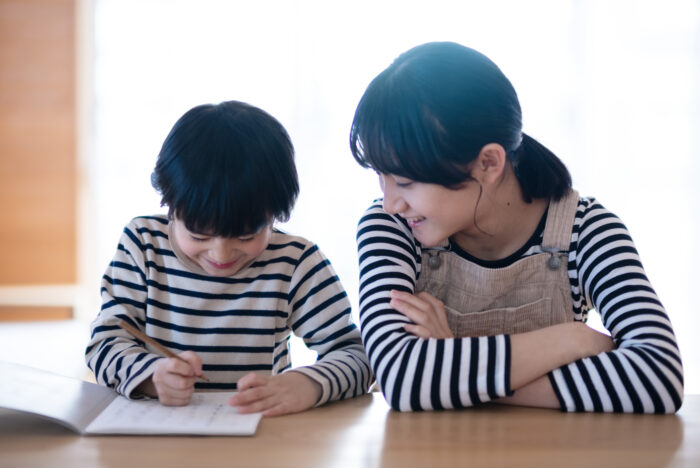

暮らしの中で“力”を伸ばすトレーニングを

子どもたちの「話す」力を伸ばすための基本は、多くの経験をさせること。大人ができることは実は身近にたくさんあるのです。

「察する」ことをやめて言葉を待つ

周りの人が察してくれる限り、子どもは話す必要がありません。子どもの言葉を待つ、そして出てきた言葉にきちんと対応することが大切です。例えば、子どもが食事中に食べ物をこぼしたら、すぐにふきんを差し出すのではなく、子どもが「ふきんを取って」と言ってから差し出しましょう。欲しいものがあれば、やりたいことがあれば、「言葉で言う」環境を整えましょう。

質問は「教えたいことは何?」

親が「○○はどうだった?」と聞くと、子どもが「うーん、分からない」と返事をする…。身に覚えがありませんか?「どうだった?」は、どこにもフォーカスされていない漠然とした質問。大人でも答えづらいものです。話を聞き出す質問は、「今日あったことで、ママ・パパに教えたい・話したいことは何?」です。すると、子どもは楽しかったこと、びっくりしたことなど、自分の感情が揺れ動いたエピソードを話してくれるはずですよ。

大げさに共感する

人は気分が乗ると前向きになります。そして「好きこそ物の上手なれ」で、好きなこと、楽しいことは繰り返しやって、上達します。そのために、大人がやるべきことは、大げさにびっくりする、喜ぶ、共感すること。大人が冷めたリアクションだと、子どもは話したいと思いません。もしすでに知っていることだったとしても、「そうなんだ、すごいね!」と伝えてください。そうすることで、子どもは「もっと話したい」という意欲が湧きます。

あんふぁん読者のお悩みFAQ

Q. 話のつじつまが合わず、よく分からないことが多い (神奈川県/年少のママ)

A. 話がチグハグになるのは大人でもよくあること。理詰めで内容を訂正しても、子どもは話す気を失うだけです。この時期は、「話したい」というエンジンを後押ししてあげましょう。しっかりと聞き、リアクションをするだけで大丈夫です。

Q. きょうだいともに、気持ちやお願いを伝えるのが苦手 (大阪府/年長、年少のママ)

A. 「ほら、ちゃんと言いなさい」と親が口出ししても、子どもはますます固まってしまうだけ。本人の中で準備ができたら話せるようになります。それまでは、「話していいんだよ」という環境を整えつつ、1年でも2年でもひたすら待ちましょう。人生はずっと長いのですから。

Q. 自分の思いを伝えることに精一杯。相手の気持ちも聞けるようになってほしい (東京都/年中のママ)

A. 自己主張が強いからといって、相手にその主張を強要したいわけではありません。子どもは言葉を知らないだけ。「かくれんぼをしよう」「一緒に遊ぼう」ではなく、「かくれんぼをしない?」「一緒に遊ばない?」など、質問型のフレーズを与えてみてください。いずれ相手の意見を聞くことができるようになりますよ。

「話す」について教えてくれたのは… 木暮 太一さん

作家、一般社団法人教育コミュニケーション協会代表理事。「自分の想いを言葉にする方法」を研究し続ける。子どもたちが自分の考えを言葉で言えるようになるために、「キッズ作文トレーナー」を育成し、全国の小中学校でボランティア授業を行っている。

http://educommunication.or.jp/kidssakubun/