更新 :

未来へのキラキラ・ワクワクを育てたい子どもの創造力との寄り添い方

イラスト/田仲由佳

アンケートから 子どもの創作遊び、ママの6割が「自由に任せている」

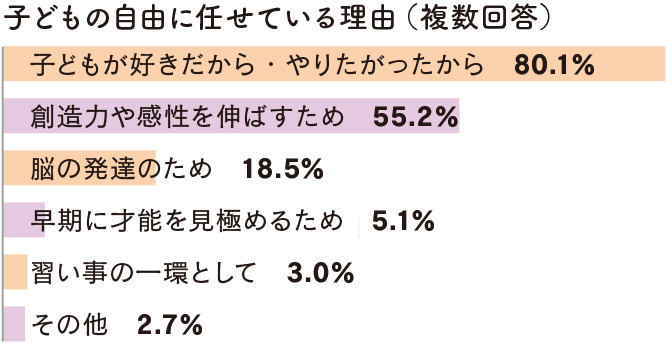

お絵描きや工作などをする子どもへの親の関わり方を聞いたところ、最も多かったのが、「最低限のサポートをして、あとは自由にさせている」で63.6%。その理由は、「子どもが好きだから・やりたがったから」がほとんど(グラフ参照)。子どもの感性や能力の発達に関心があるものの、「どう寄り添うべきか分からない…」というのがホンネのようです。

※2021年6/2〜29、あんふぁん読者にWebアンケートを実施。有効回答数468

価値観・環境の変化には “創造力”こそが必要

世界中の多様な価値観の人たちと協同するには、知識だけでなく、それらを組み立て実際に活用するためのクリエーティビティー、コミュニケーション力が必要です。これは、コンピューターでは代替できません。さらに、これから子どもが生きていく時代がどうなるのかなど、変化も予測不能です。そこで必要とされるのは“変化適応力”。これは、その時々で変化を楽しむ力・学び続ける力だと考えています。知識より、どんな時でも学びを楽しむ力こそが大切なのです。そして、幼い頃から作りながら学ぶことは、学びを楽しみながら深めることにつながります。

子どもが遊びながら物を形にするのは、とても大切なプロセス。アイデアを実現すること、実行すること、実際に作ることで、思考がまとまっていきます。本来、遊びと学びは一体的なものなのです。大人は“学びは苦しいもの”と考えがちですが、知的探求は楽しいもの。「楽しい」という体験が学びの原動力になり、子どもたちが遊びを通して主体的に学ぶことで、「学び続ける力」が育ちます。

また、昨今注目のプログラミング教育ですが、親御さんから「どんな職業に役立つのか」「どんな能力が身に付くのか」と質問を受けます。例えどんな職業についたとしても必要となる、今の時代の基礎だから必修化されました。さらにこの学びは、前述の“遊びながら物を形にするプロセス”と同様に、手を使って試行錯誤してつくりながら学ぶものです。これからの基礎教育として「読み・書き・そろばん」から、「読み・書き・プログラミング」に変化したのです。

親も一緒に学ぶ姿勢を 見せることが一番

子どもの創造性を伸ばすには、性格や興味に合わせて見守ることが大切。「好きなこと」へのこだわりは、探究心につながるかもしれません。「子どもが人のまねばかりする」と心配する親御さんもいますが、まねすることで今はさまざまなことをインプットしているのかも。やがてアウトプットするので待ちましょう。

一番良くないのは、大人の望む結果を求めること。10歳ごろに急にお絵描きをやめる子がいますが、物事を客観視できる年齢になり、他の子の絵より自分は上手ではない、と見比べた結果です。そしてこれは、親の声掛けによる影響が大きいです。上手にできることではなく、表現することを大切にしましょう。できれば、親御さんも一緒に楽しんで。大人が学ぶ姿勢を見せることが、自発的に楽しむことを一番伝えられますよ。

子どもへの寄り添い5つのポイント

1 興味と主体性を引き出す

創作には一つの正解があるわけではありません。子どもが主役なので、興味関心に合わせてサポートを。

2 目標を見つける手伝いをする

ゴールを押し付けるのではなく、自分自身で見つける手伝いを。表情を読み取って、迷っているようなら、ちょっと先に進めるようヒントを渡します。

3 プロセスを振り返る質問をする

作業を振り返ることで、学びや発見が定着します。「どういうふうに考えて作ったの?」と声掛けをしましょう。

4 同じ目線の高さにそろえる

対応するときは、子どもに体を向けて、しっかり話を聞く姿勢を見せましょう。

5 答えではなくきっかけを提供する

いきなり答えを教えず、試行錯誤して「自分でできた」という感覚をつかめるように、ステップのサポートをしましょう。