女の子の初潮はいつ?どんなサインがある?助産師が教える“おうち性教育”【児童期女の子編②】思春期早発症についても知っておこう

“おうち性教育”という言葉を知っていますか?おうち性教育とは、お子さんがまだ幼い頃から積極的に性に関する教育に取り組むこと。幼少期から性教育に触れることで、子どもたちが自らの心と身体を守る術(すべ)を身につけることに役立ちます。

助産師の石嶺みきさんによるおうち性教育のコラム、今回のテーマは「児童期の女の子②初潮」について、紹介します。

初潮とは?

前回のコラムでは、児童期の女の子の心と身体の変化についてお話しました。今回は「初潮(初経)」にフォーカスしてお伝えします。

初潮(初経)とは、将来赤ちゃんを生むことができる体になるための準備が始まったというサインで、個人差がありますが10~14歳(小学校高学年から中学校2年生)の間に迎えるお子さんが多く、平均年齢は12歳ぐらい(小学校5~6年生)です。

ある日突然始まるのではなく、「そろそろ初潮を迎えるかも?」というポイントはある程度予想できますので、慌てなくても大丈夫です。そのポイントとは、前回お話しした児童期の後半(8~9歳頃)から始まる女の子の一連の身体の変化に、親が気付いてあげられることです。

児童期の女の子編①「女の子の身体の変化って?ファーストブラはいつから?助産師が教える“おうち性教育”」についてはこちら

初潮を迎える頃の身体の変化

順番に説明していくと、最初に乳房が膨らみ始めます。胸だけではなく、体全体が丸みを帯び、次第に女性らしい身体つきへと変化していきます。その次に、脇の下や陰部に毛が生え始めます。乳房がある程度発育した頃に、陰毛が発育し始めるといわれています。その後、膣からの分泌物である「おりもの」が下着に付くようになります。 この時期になると「初潮(初経)を迎える日も近い」と判断してよいでしょう。

初潮を迎えるにあたって、その知識の伝達を学校での性教育の授業に任せるのではなく、日常の親子間でのオープンな会話を通して伝えていくのが良いと思います。例えば、「初めての生理の時は、パンツに茶色のような色がつくこともあるよ」とか、「生理が始まったサインかもしれないと思った時は、お母さんや学校の先生に相談してね」などと伝えておくといいですね。

「思春期早発症」に注意

「思春期早発症」を知っていますか?この病気はこれまでお話ししてきた身体の変化が、通常よりも著しく早期に現れてしまうことで、性ホルモンが通常より早く分泌されることが原因です。

問題点としては、最終的に低身長になる可能性があることや、何らかの疾患が背後に隠れている場合があること、そして同年代のお子さんたちと身体つきが違うために学校生活を送る上で支障を来す可能性があることなどが挙げられます。

気にかけてほしい、女の子の身体の変化のポイント

「思春期早発症」について、気にかけてほしい、女の子の身体の変化のポイントは下記の3つです。

1.7歳6ヶ月までに乳房が膨らみ始める

2.8歳までに陰毛、脇毛が生え始める

3.10歳6か月までに生理が始まる

気になる場合は、かかりつけの小児科や思春期外来のある病院を受診するとよいでしょう。

大切なのは自分の体を知ること、自分を好きになること

まずは自分の体を知ること、自分を好きになることが大切です。「不安なことや分からないことがあったら、いつでも相談に乗るからね」と伝えてあげてください。生理中でも心地よく、その子らしく、ご機嫌に過ごせますように。

次回は、「児童期におすすめの本」について、お伝えします

ナビゲーター

担当カテゴリー

子どもの健康・発達

助産師・看護師・栄養士 石嶺みき

助産師、看護師、栄養士。ミキズハウス助産院院長。株式会社FM BIRD所属。不妊治療中に献身的に励ましてくれた助産師に強い憧れを抱き、出産後に看護学校に進学。助産師専攻科を経て助産師資格を取得。卒業後は大学病院産婦人科外来・病棟に勤務し多くの出産に立ち会う。

その後、保健センター勤務に転じ、産後のメンタルサポートや妊娠SOS相談窓口、新生児訪問、乳幼児健康診査なども行う中で、フェムケア教育の普及活動を思い立ち独立。一般の方だけでなく、看護学校の教員や助産師、看護師などを対象とした講習会などを開講。現在は“全ての世代に、泌尿生殖器ケアを通して幸せになってもらいたい”という信念のもと、「フェムケア」「おちんちんケア(オムケア)」「思春期性教育」をはじめとする講演を広く行うなど、積極的に活動中。

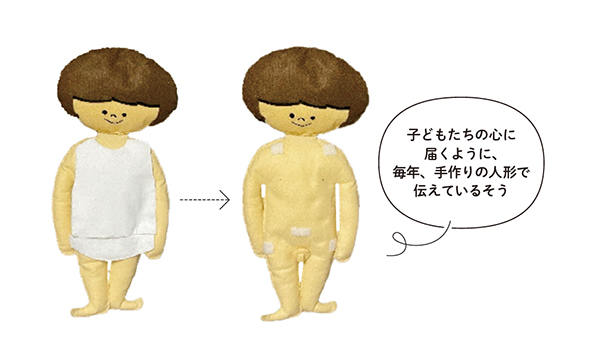

「ぞうちんとぱんつのくに」原作・監修(2024年、KADOKAWA)