【モンテ流3歳の粘土遊び】家庭で使いやすい粘土を100均で発見!

保育園・幼稚園では定番の「粘土遊び」ですが、素材の扱いやすさや汚れのことを考えるとなかなか家では扱いづらい。もう少し手軽に楽しめる物はないかと探したところ、意外にも100均で売られているものが優秀!モンテ流の使い方とともに紹介します。

家庭で使いやすい粘土を100均で発見しました

私の勤務先の園では、普段の制作用に紙粘土や陶土粘土を使っています。来月には母の日を控えているので、2歳児クラスでは粘土の活動を考えていました。

そこで、紙粘土でネックレスを試作してみたものの、ずっしりと重たいものができてしまいました。これをプレゼントした日には、お母さんの首が痛くなりそうです…。

何か他に良い素材はないかと探したところ、100均でいいものを見つけました。軽くて発色が良く、2歳児でも扱いやすい軽量樹脂粘土です。

売られていた4色(白、黄、赤、青)を全て購入してみました。混ぜれば混色も綺麗にできるようです。主成分は樹脂系中空体、合成糊材、石鹸、繊維、水、と記載されています。

この粘土は土の感触や重さを感じるには不向きなのですが、ちょっとした短時間の制作には良さそうです。家庭でも使いやすそう!

*この記事では工作用に樹脂粘土を紹介しています。工作ではなく、繰り返し何度も使うには家庭用の油粘土がおすすめです。密閉容器に入れて保存すれば、数年間使い続けることができます

軽量樹脂粘土の利点

素材を確認すると、この粘土には次のような利点がありそうです。

- ベタつかず、手の汚れが少ない

一般の粘土は手につきやすいので、制作の途中で色の違う粘土を使うときには、手の汚れをしっかり落としてから出ないと色が混ざってしまいます。その点、樹脂粘土はベタつかないので、あまり手に残りません。色を変えたいときにとても楽です。

- 混色を作りやすい

樹脂粘土は素材が軽く、最初から柔らかいので色同士を簡単に混ぜることができます。発色が良い点もポイントが高いです。

- 軽い

出来上がりが軽いので、作品の持ち運びが楽です。

- 仕上がりが綺麗

小さい物なら数日で完全に乾燥します。乾燥すると素材が若干縮むので、その点を考慮して作品を作った方が良さそうです。

2〜3歳児の粘土遊び

握る、こねる

この年齢なら粘土に触れて、感触を楽しむだけでも楽しいもの。まずは握ったり、引っ張ったり、手で押しつぶすなどをして感触を楽しみます。

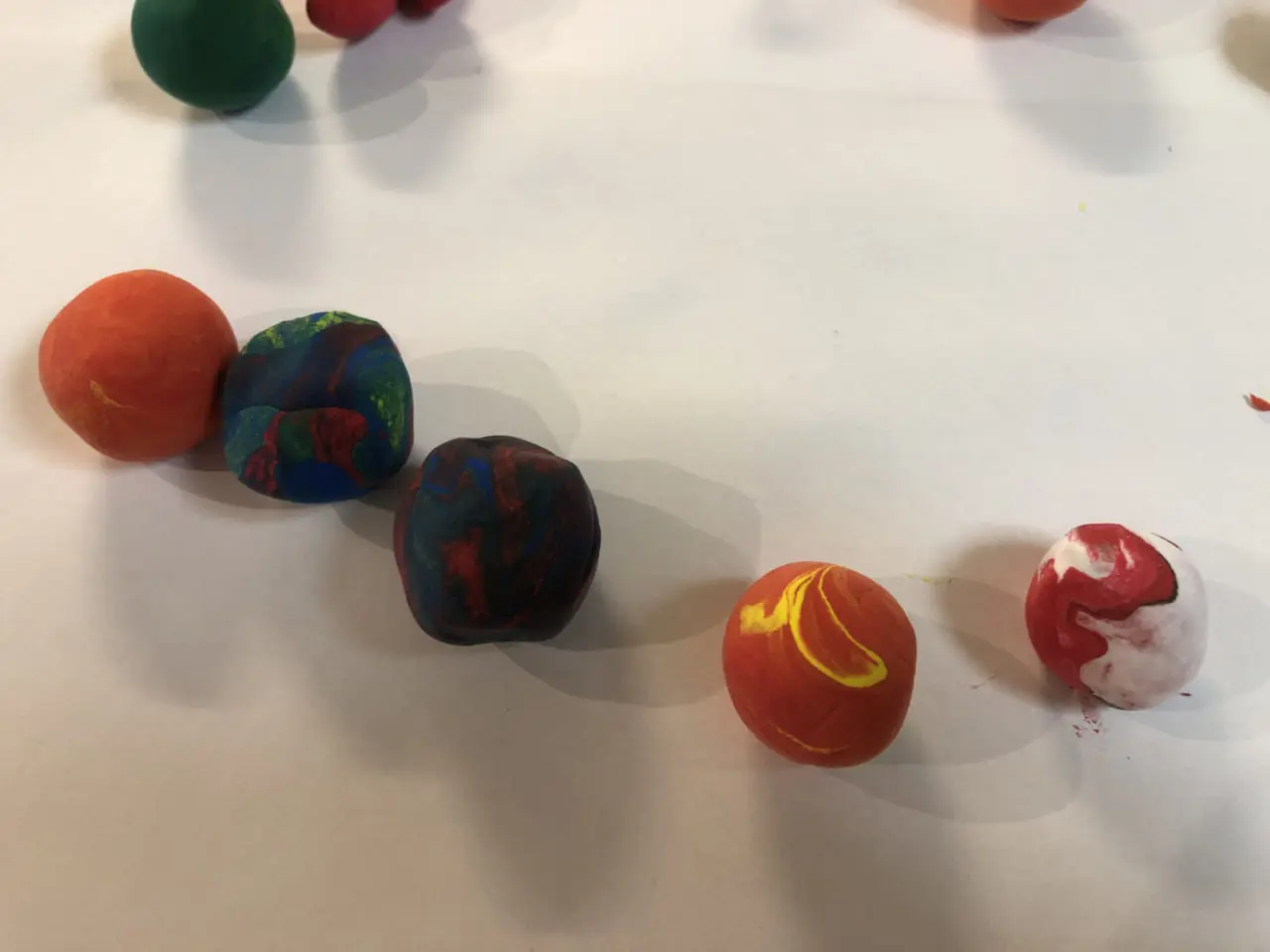

丸める(成形する)

適当な量の粘土をとり、両手を使ってお団子の形に整形します。初めての2歳児には両手の動きが難しいので、大人が手本を見せます。なれないうちは球体ではなく、蛇のように細長い形ができたりします。

色を混ぜる

粘土の感触に慣れてきたら、2色を混ぜてみましょう。どんな色ができるかな?完全に色が混ざるまでのマーブル状に混ざった色合いを楽しむのも良いですね。

作品を作ってみよう

子どもがお団子の形を作れるようになったら、親子で作品を作ってみましょう。

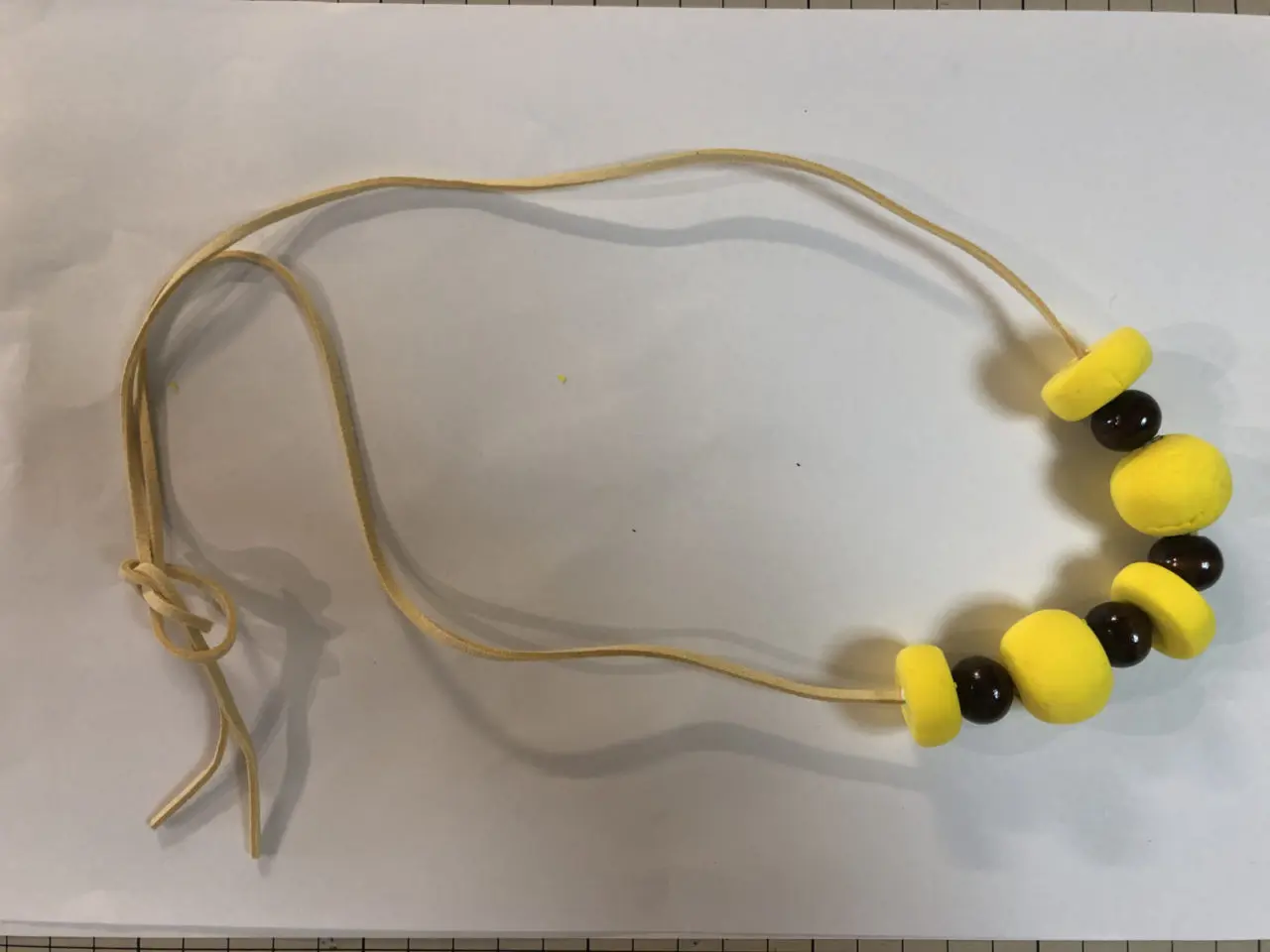

ネックレス

材料: 軽量樹脂粘土、ウッドビーズ、ひも

1.好きな色の粘土でお団子を作ります。球体のまま仕上げて良いですし、平べったく潰してもいいですね。

2.(大人が手伝いましょう)丸めた粘土にストローを刺して穴を開けます。粘土の大きさに合わせてストローの両端をカットしてから、数日乾燥させます。

3.粘土が乾いたら、粘土のお団子とウッドビーズを交互にひもに通します

オーナメント

材料:軽量樹脂粘土、クリップ、ひもなど

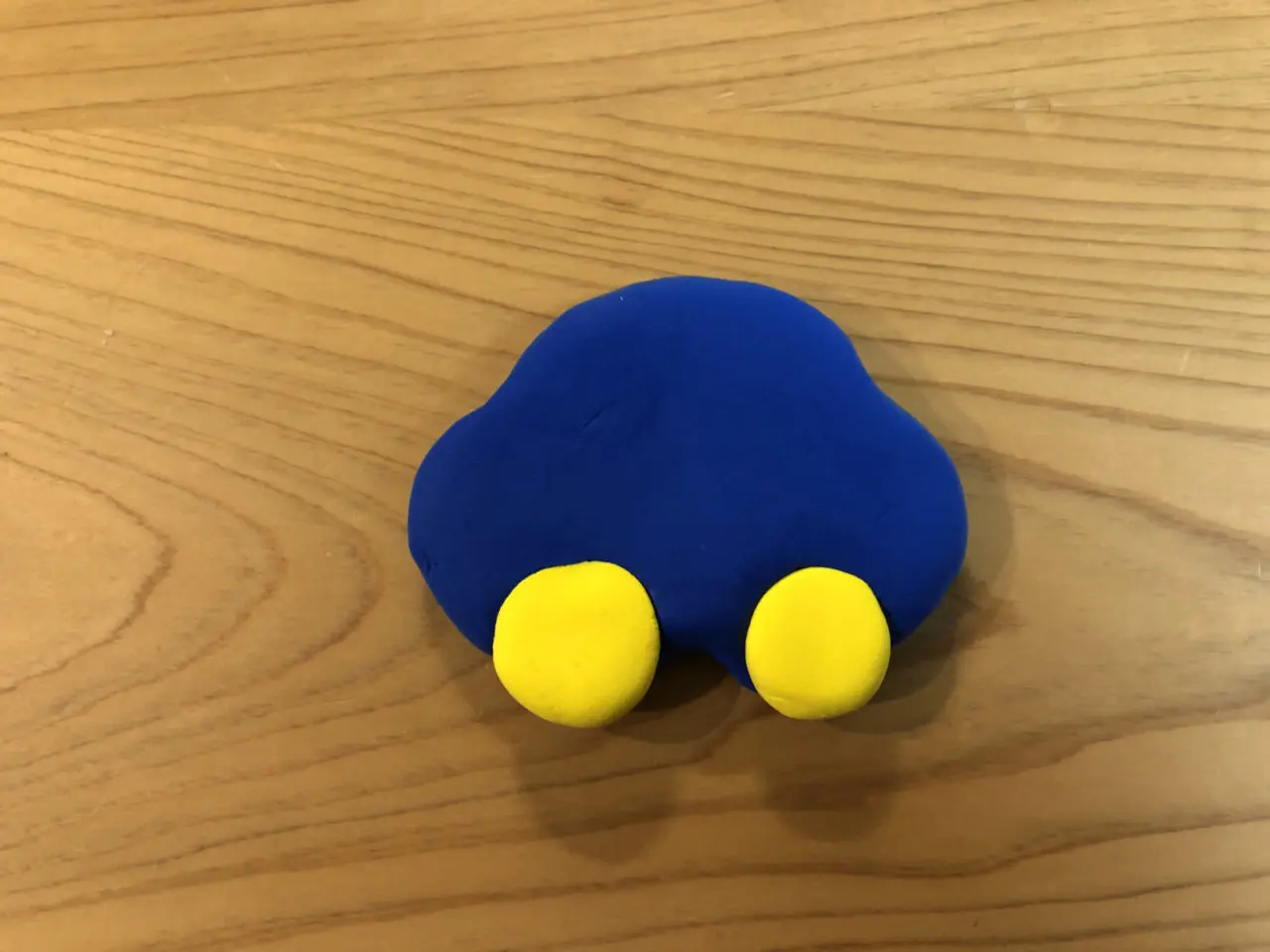

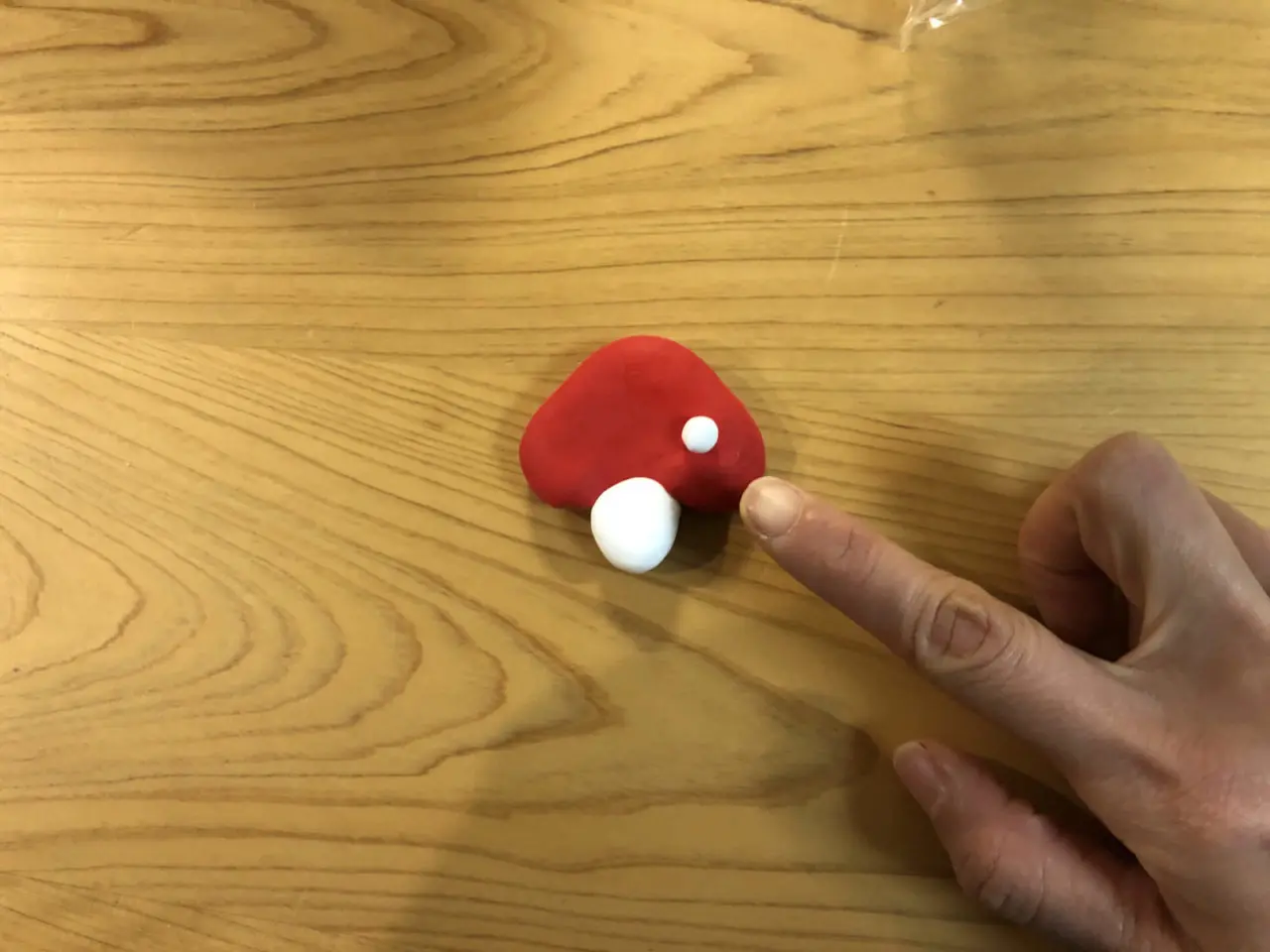

1.(大人が手伝いましょう)子どもの好きな形で土台を作ります。子どもと会話しながら、車やキノコ、てんとう虫など子どもの好みのモチーフにしてみましょう。

2.小さなお団子を作り、土台を飾ります。

3.(大人が手伝いましょう)粘土が柔らかいうちにクリップを刺します。

4.数日乾燥させたら、ひもなどに通して楽しみます。

アイデア次第でいろんな作品を作れそうですね。子どもの発達の度合いに合わせて、段々と複雑な作品にチャレンジしてみてもいいと思います。

※くれぐれも子どもが粘土を口に入れないよう、大人と一緒に楽しむようにお願いします